20/02/2013

Je n’ai pas choisi l’art, c’est l’art qui m’a choisi

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« PIER LUIGI TAZZI : Il n’y a pas de raison d’être artiste. Certes, il a existé dans la culture occidentale un rôle précis dévolu à la figure de l’artiste. Celle-ci a été, à un certain moment, encadrée par ce que l’on appelle le système de l’art. Maintenant les choses ont complètement changé, au moins à partir du début du troisième millénaire. Au départ pourquoi as-tu choisi d’être artiste ? Pourquoi le choix de l’art ?

ADEL ABDESSEMED : Je n’ai pas choisi l’art, c’est l’art qui m’a choisi. Un religieux dirait qu’il a été "élu".

Je suis né à Constantine, d’une mère musulmane, dans une maison juive, et avec des sœurs chrétiennes comme sages-gemmes. Ce jour-là je pense avoir rassemblé les dieux du monothéisme. Mon premier cri, je le vois comme le vers d’un poème universel, sans frontières, sans couleurs ni pays, mais qui tend vers l’avenir.

Les premières images très fortes étaient celles de corps nus dans le hammam. J’y ai vu ma mère nue mais jamais mon père.

PIER LUIGI TAZZI : Donc ton "élection" a eu lieu très tôt. Remonte-t-elle à ton enfance ?

ADEL ABDESSEMED : Oui, très tôt. Batna a été le chaudron de mon existence. C’est dans cette ville que j’ai connu et découvert les lumières, les couleurs et les sons. La lampe à pétrole, le bleu du ciel, les couleurs du métier à tisser de ma grand-mère, la boue dans laquelle je poussais la bouteille de gaz qui servait à préparer la galette de ma mère. Pour moi Batna c’était les youyous qui sont émis par les femmes dans les fêtes, le couscous collectif, les danses, les transes. Pier Luigi, j’aimerais te raconter une anecdote qui s’est passée à l’école des Beaux-Arts de Batna. J’ai eu droit au conseil de discipline, le directeur et les professeurs se sont réunis pour me donner un avertissement pour mon "rire bizarre". Rire satanique… J’ai aussi connu ma première censure à cause d’un nu. Je me suis construit dans la férocité : dans la dispute, je n’hésitais jamais à donner un coup de tête. Mais en même temps je rêvais déjà de sculpture, de pâte à modeler. Je mettais ensemble les capsules des bouteilles pour faire les roues d’une voiture. Avec deux bouts de bois découpés, j’imaginais un avion. Je découpais et je fabriquais des tas d’accessoires et de jouets pour les enfants de mon quartier.

PIER LUIGI TAZZI : Dans la tradition de la culture occidentale, l’art a souvent été considéré comme une fenêtre privilégiée pour regarder ou pour voir le monde. Cela a-t-il été ta perspective au début ?

ADEL ABDESSEMED : En Algérie, dans mon pays, il n’y avait pas de fenêtres, puisque la maison était le domaine des femmes et la rue celui des hommes. Donc la rue était ma petite morale. C’est peut-être pour ça que je n’ai pas hésité, par la suite, à utiliser la rue comme atelier, à être hors la loi. Dans la ville occidentale, on permet à l’artiste d’utiliser des terrains résiduels, on l’invite à décorer des espaces à redéfinir ou à intervenir dans des cités pour régler toutes sortes de problèmes, comme si cela suffisait. Mais lorsque l’artiste choisit d’installer son atelier dans l’espace public, il doit demander des autorisations, payer des droits à l’image. C’est ce que j’ai découvert avec "Zen", alors que j’utilisais pour la première fois un espace extérieur situé à côté de chez moi… Le fait d’avoir eu, au quotidien, cette expérience et cette culture de la rue en Algérie m’a autorisé, m’a permis de m’autoriser à l’utiliser avec facilité. J’ai continué à Berlin pour "Happiness in Mitte", "Pressoir", "Fais-le", à New York ensuite. Puis, à Paris, j’ai prolongé l’espace intérieur de mon atelier sur le trottoir de ma rue pour photographier des animaux, des fauves.

PIER LUIGI TAZZI : De quoi te souviens-tu de l’Algérie de ton enfance ?

ADEL ABDESSEMED : Je suis des Aurès, de la partie est, sèche mais pleine de cicatrices : la terre des Berbères numides.

Je me souviens des images silencieuses, des paysages rudes, de la roche.

J’ai vécu dans l’ignorance lors de ma petite et de ma grande enfance à Batna. A cette époque j’ai fait, sans le connaître, l’expérience du non-savoir. A l’école, on a fait venir des instituteurs d’Egypte pour nous apprendre l’arabe, une langue que j’ai perçue alros comme étrangère ; une langue d’envahisseurs. C’était l’écrasement par l’arabisation.

PIER LUIGI TAZZI : Au temps de ta petite enfance, nous avions une petite maison à Al-Hoceima sur la côte méditerranéenne du Maroc, où nous passions chaque année l’été et l’automne. Quand nous sommes arrivés au début des années 1970, on y parlait espagnol et chelha, la langue sans écriture des Berbères ; quand nous sommes partis en 1978, on y parlait français et arabe. J’ai eu une expérience directe de l’arabisation du Maghreb.

ADEL ABDESSEMED : J’ai grandi dans un système qui a renié la culture du pays pour la maîtriser à coups de fantasmes détachés de la réalité et de la vie quotidienne. L’expression dans mon pays était un bien rare, presque inexistant.

Mon enfance a été marquée par la terreur et la haine, terreur causée par la guerre et les religions. J’ai vécu la mise en place de ce qui allait devenir le fanatisme.

A cette époque, j’ai subi un premier choc, lorsque mon père a interdit à ma mère de parler leur propre langue. Le berbère était interdit partout, comme au temps de la colonisation où toute l’administration utilisait le français. Le berbère ne s’imposait que lors des fêtes, dans les chants, car là il prenait le statut d’un objet de folklore.

Puis le deuxième choc s’est produit après octobre 1989, alors que j’avais dix-huit ans. Mon frère a demandé à ma mère de quitter ses pantalons et ses jupes pour revêtir la djellaba, parce que ses amis se moquaient de lui. Elle l’a fait. Ma mère n’a pas pu s’exprimer ; c’est l’arabo-islamisme qui a abouti à la dégradation de la femme chez nous. La femme est persécutée. Une sorte d’apartheid.

PIER LUIGI TAZZI : Même chose à Al-Hoceima : en 1970 les filles en minijupe, en 1978 de plus en plus de tchadors.

ADEL ABDESSEMED : Vers 1971-1973, à Batna, où j’habitais avec ma famille, un illettré, héros de la guerre, a fait détruire une jolie petite église parce qu’elle représentait la chrétienté et le colonialisme. Dans ma famille, la religion musulmane était vécue avec tolérance. Le ramadan, l’Aïd, je ne renierai jamais cela. Je le tiens pour une part d’ombre en moi. Enfin je suis un Berbère — Amazigh — citoyen français.

PIER LUIGI TAZZI : Parfois, on trouve qu’un artiste devient un artiste parce qu’il dépasse une ligne, qu’il passe d’une voie à une autre, d’un parcours à un autre parcours. Ton parcours scolaire a-t-il été linéaire, sans déviation ?

ADEL ABDESSEMED : J’étais nul à l’école et c’est pour cela que j’ai réussi.

Heureusement pour moi je n’ai jamais adhéré au système scolaire. En clair, j’ai échappé à la domestication des cerveaux qui, à travers des manuels débiles, positionnait les sexes dans des fonctions préétablies : Zina dans la cuisine et Malik au marché.

Les professeurs-tortionnaires importés d’Egypte ne nous disaient jamais que l’on était beaux, mais seulement que l’on était des ânes.

Pour moi, l’art était la seule porte de sortie : un avenir.

Je m’appuyait sur mon instinct et l’expérience, qui étaient autres que ceux de l’école. Tu sais, déjà à cette époque, j’étais un homme d’images : quand je repense à ce moment de ma vie, ce sont des images qui me viennent à l’esprit, qui défilent devant moi. Et évidemment, cela ne peut qu’avoir eu un rôle dans mon évolution ultérieure.

En même temps, j’étais avide de lecture, avide de philosophie et de poésie. Je lisais Nietzsche, après le couvre-feu, son œuvre était alors interdite en Algérie, et elle a eu un effet très fort sur moi. Tu penses bien, quelqu’un qui disait que "Dieu est mort", cela ne pouvait pas plaire. Je lisais Victor Hugo, et aujourd’hui encore ses vers et ses phrases sont gravés dans ma mémoire. Comme une tempête sous un crâne. Aujourd’hui encore, dans mon travail la poésie, la coïncidence tiennent une place très importante. Ce que j’aime beaucoup chez Dvir, mon galeriste à Tel-Aviv, c’est que l’on parle souvent des auteurs que nous admirons tant : Paul Celan et Edouard Glissant, entre autres.

PIER LUIGI TAZZI : Y a-t-il eu des choses qui ont pu te choquer au point de changer ton parcours ?

ADEL ABDESSEMED : Alger a été pour moi la ville des apprentissages essentiels : l’âge des ivresses totales et des souffrances infinies. Côtoyer l’assassinat politique, celui du président Boudiaf par exemple, et vivre l’expression de la bêtise la plus abjecte : le meurtre d’Asselah, directeur et ami, qui empruntait les mêmes chemins que moi à l’école des Beaux-Arts. Sur le plan académique, j’ai découvert l’abstraction, mais la matière qui m’était la plus difficile et la plus importante, c’était l’alcool.

Dans un climat de psychose, étant menacé à toutes les minutes de mon existence, la seule manière de survivre était de quitter un pays où l’on pouvait perdre la vie à tout moment.

PIER LUIGI TAZZI : Ta vision de l’art a-t-elle beaucoup changé lorsque tu es passé de l’Algérie à Lyon ou considères-tu cette évolution comme la suite de ton parcours ?

ADEL ABDESSEMED : Une accélération !

PIER LUIGI TAZZI : Avais-tu perçu une différence entre toi en tant que personne et en tant qu’artiste, et ceux qui appartenaient totalement à la culture occidentale ?

ADEL ABDESSEMED : Je viens de la source profonde de l’Occident. L’Occident n’est-il pas né à Souk Ahras, en Numidie, avec Saint Augustin ?

J’ai toujours eu conscience que je disposais d’un savoir différent de celui des autres, et que les autres maîtrisaient un savoir différent du mien. Il y a une forme "canonisée" de savoir, mais il y a aussi ce royaume du concret et du vécu, du "non-savoir" — pour utiliser l’expression de Foucault — qui correspond à un savoir autre. L’objectif essentiel était, et est toujours, d’essayer de faire fusionner les deux formes de savoir. Mon but est d’abord de créer des oppositions, des paradoxes, pour mettre les choses en crise, y compris à l’intérieur de ma propre culture. L’étape suivante est de tout fondre pour arriver à une cristallisation. J’ai très vite commencé à penser ainsi, en rencontrant d’autres communautés, d’autres amitiés, d’autres histoires, d’autres cultures. Cette alchimie-là était parfaite. La différence, je ne l’ai pas ressentie, même si l’on dit que plus on est spécifique, plus on est universel.

PIER LUIGI TAZZI : Qu’étudiais-tu à l’école d’art de Batna, puis d’Alger, et enfin de Lyon ?

ADEL ABDESSEMED : A Batna, puis à Alger, c’était surtout la peinture, du figuratif ou du décoratif… Quand je suis arrivé à Lyon, encore de la peinture, décorative et déprimante. C’était sans issue.

Quel était mon regard sur le monde ? Rêver de le changer.

PIER LUIGI TAZZI : Et tu avais abandonné la peinture ?

ADEL ABDESSEMED : Mais je n’ai jamais vraiment abandonné la peinture, ni le dessin. Certaines de mes grandes références sont issues de l’histoire de la peinture : à peine arrivé en France, une de mes priorités a été d’aller voir la Crucifixion de Grünewald, à Colmar, un tableau qui m’a énormément marqué, et dont j’ai fait récemment une quadruple sculpture.

Mais mon moteur c’est la lutte… Je viens de faire une série de dessins représentant des animaux attachés à des explosifs. Tu vois, même avec le dessin, ce qui compte, c’est la lutte, c’est la possibilité d’une explosion.

Aux Beaux-Arts, on enseignait que la peinture devait être accrochée aux murs et la sculpture posée au sol.

J’ai été frappé par l’extraordinaire pavillon allemand investi par Hans Haacke à la Biennale de Venise, Germania (1993). La destruction du sol en marbre fait par les nazis. En pleine reconstruction de l’Allemagne après la chute du Mur, il prenait en compte l’histoire.

J’ai vu une seule fois de la lutte en peinture : c’était avec Gerhard Richter, dans son magnifique Octobre 18, 1977, une série de peintures de 1988 sur la mort des membres du groupe Baader-Meinhof dans la prison de Stammheim. Il y avait aussi à l’époque quelque chose de différent dans la peinture, quelque chose qui n’avait rien à voir avec ce sens de lutte, mais qui touchait à une substance profonde de l’être, au-delà de toute mondanité, de tous les drames du monde, politiques et sociaux, de toutes contradictions : l’art de Palermo, peintre remarquable, que j’aime énormément, "une fleur" selon Joseph Beuys, dernière manifestation en même temps que dépassement du concept romantique du sublime. La peinture, qui semble trouver sa fin dans le Carré noir de Malevitch, dans Palermo s’étend à la beauté insaisissable du monde, de la vie dans toute sa dimension matérielle, sensuelle et spirituelle. »

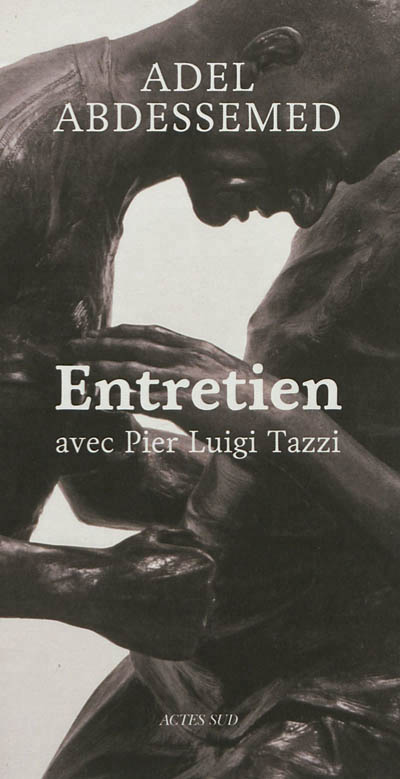

Roger Nimier, Entretien, avec Pier Luigi Tazzi

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.