09/12/2020

Ca tourne pas rond

05:05 Publié dans Brèves | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

08/12/2020

Demande d'ami...

05:05 Publié dans Brèves | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

07/12/2020

L'homme sans plaisir

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Cet homme qui sondait tout pour en extraire l’argent n’a jamais joué ni joui ; il n’aimait comme distraction que la marche, l’équitation, les sports violents. Sa seule fête était d’actionner l’opinion par des arguments et les hommes par leurs intérêts. C’est l’ambitieux, qu’on peut définir : l’homme sans plaisir. »

Maurice Barrès, Les déracinés

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Sensibilité...

05:05 Publié dans Brèves | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

06/12/2020

Père Marc-Antoine Costa de Beauregard : « Les mots blessés du christianisme : la morale »

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Le Christianisme n'est pas réduit à la Morale... quand c'est le cas c'est une perversion...

06:30 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Projet...

05:05 Publié dans Brèves | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

05/12/2020

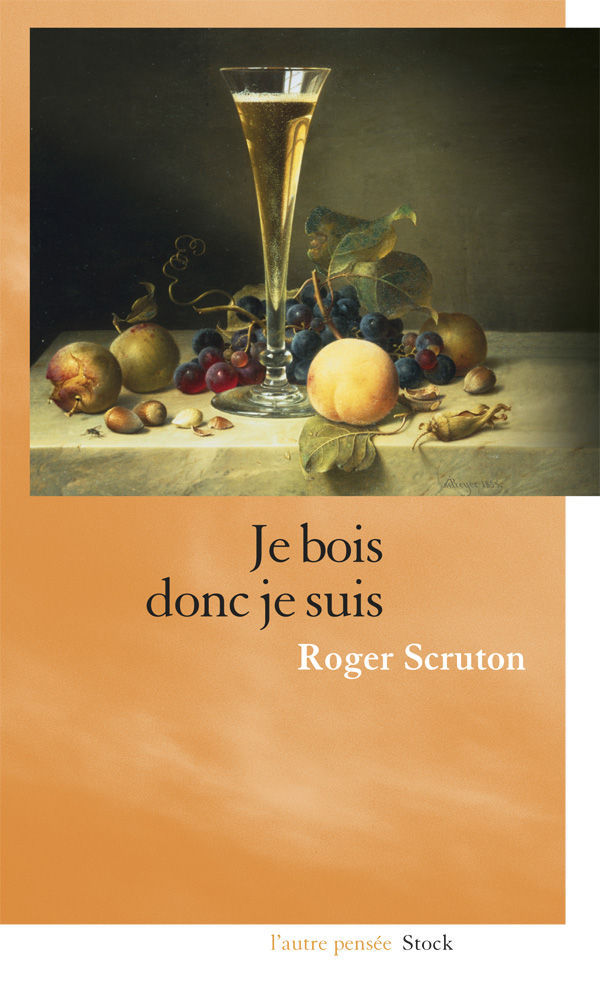

Il ne m’a pas uniquement appris à penser mais aussi à boire sans chercher une application immédiate

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« M. Picken illustrait à la perfection le processus osmotique par lequel un héritage culturel et intellectuel se transmet entre les murs d’une université. Pourvu qu’on l’aborde avec une humilité égale à celle dont il faisait preuve en toutes circonstances, on pouvait obtenir de lui autant de connaissances que l’on voulait, et sur n’importe quel sujet : depuis la structure de l’anneau de benzène jusqu’à la traduction de Dante, en passant par la théorie de la magie de Frazer, ou la chronologie des Upanishad. Et la parfaite inutilité de toutes ses connaissances leur donnait un surcroit de valeur. À mes yeux, il justifiait à lui seul le rigoureux ordre monastique qu’entretenaient les universités de Cambridge, en vivant dans un permanent retrait loin de l’éphémère. Son rapport au savoir était l’exact opposé de celui qui prévaut désormais dans les écoles et les universités. Selon lui, la connaissance n’a pas pour but d’aider l’étudiant. Au contraire. Pour M. Picken, l’étudiant doit aider la connaissance. Durant toute sa vie, il fut l’administrateur enthousiaste d’un héritage intellectuel pour lequel il était prêt à se sacrifier. Les jeunes gens lui importaient car il pouvait y déverser son réservoir de connaissances et de vins. Il nous regardait avec scepticisme, mais toujours avec l’espoir que chez tel ou tel élève indiscipliné se trouvait le signe d’un cerveau assez vaste et objectif pour saisir quelques bribes de la connaissance accumulée par l’humanité, et la transporter tout au long de sa vie sans la renverser jusqu’à temps de trouver un autre cerveau où la déverser.

J’ai appris de M. Picken que le vin n’est pas seulement un objet de plaisir, mais un objet de savoir, et que le plaisir dépend du savoir. Contrairement à d’autres produits de bouche, il existe autant de variétés de vin qu’il existe de gens pour le produire. Les variations dans la technique, le climat, le raisin, le sol et la culture, assurent au vin d’être la plus imprédictible des boissons pour le buveur ordinaire. Ces mêmes variations font en sorte qu’il soit pour le connaisseur finement instructif, répondant à ses origines comme une partie d’échecs à son mouvement d’ouverture. C’est précisément parce que la connaissance du vin ne sert à rien, à rien d’immédiat, que M. Picken l’avait acquise, tout comme il avait appris le gagaku japonais, la sémantique de la logique modale, la structure métrique du qasida andalou et les effets quantiques du cortex préfrontal. Il ne m’a pas uniquement appris à penser mais aussi à boire sans chercher une application immédiate. De cette manière seulement on peut subvertir la règle de l’opinion commune et redonner toute sa prééminence à la connaissance. »

Roger Scruton, Je bois donc je suis

16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Père Marc-Antoine Costa de Beauregard : Causerie sur la conversion au Christ

06:30 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Diagnostique...

05:05 Publié dans Brèves | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

04/12/2020

Un cercle formidable autour de la pensée...

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« En Amérique, la majorité trace un cercle formidable autour de la pensée. Au-dedans de ces limites, l'écrivain est libre; mais malheur à lui s'il ose en sortir. Ce n'est pas qu'il ait à craindre un autodafé, mais il est en butte à des dégoûts de tous genres et à des persécutions de tous les jours. La carrière politique lui est fermée : il a offensé la seule puissance qui ait la faculté de l'ouvrir. On lui refuse tout, jusqu'à la gloire. Avant de publier ses opinions, il croyait avoir des partisans; il lui semble qu'il n'en a plus, maintenant qu'il s'est découvert à tous; car ceux qui le blâment s'expriment hautement, et ceux qui pensent comme lui, sans avoir son courage, se taisent et s'éloignent. Il cède, il plie enfin sous l'effort de chaque jour, et rentre dans le silence, comme s'il éprouvait des remords d'avoir dit vrai. »

Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique

16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Fusion... par le Père Alexandre Siniakov

06:30 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

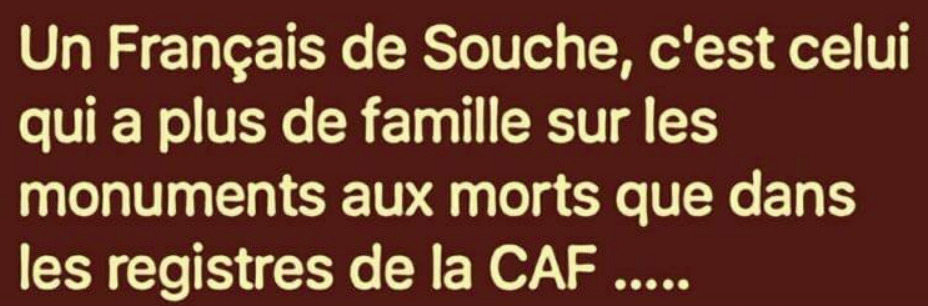

Monuments aux morts... et CAF...

05:05 Publié dans Brèves | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Bientôt...

01:57 Publié dans Brèves | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

R. A. S.

01:56 Publié dans Brèves | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

"Un homme de liberté"...

=--=Publié dans la Catégorie "Brèves"=--=

Jean Castex a, paraît-il, salué la mémoire "d'un homme de liberté". Le premier ministre est, comme chacun le sait, un grand amoureux des libertés...

01:54 Publié dans Brèves | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Salut Gigi... et merci pour tout...

01:51 Publié dans Brèves | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

03/12/2020

Incendiez vos vaisseaux

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Quand vous serez certain de votre vocation, tenez-vous-y ferme, rompez sans hésitation avec tout ce qui prétend vous en détourner : règles mondaines, conformité aux usages de votre classe, pressions familiales. Brisez déterminément les chaînes des faux devoirs avec quoi la société espère vous entraver et, tel qu’Antoine ceux des Égyptiens à la veille de la bataille d’Actium, incendiez vos vaisseaux.

Car, ne vous y trompez pas, ce sera une bataille, et une rude. Un combat en vue duquel vous devrez bronzer votre cœur ; vous forger une âme de guerrier.

La rupture, c’est l’éveil, la tension, le renouvellement. La douleur, certes, mais aussi l’aventure.

Vive l’aventure, mon cher filleul ! Vive les passions ! Vive l’inconnu ! Vive le terrible ! »

Gabriel Matzneff, De la rupture

16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Une hirondelle émigrante s’enfonce dans les airs

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Pendant la première année, le délicat Sturel vint rarement au Café Voltaire. Il passait les soirées à la villa, auprès de mademoiselle Alison, ou rue de Chateaubriand, chez madame Astiné Aravian. Elle s’était installé un vrai salon oriental : un divan circulaire, avec un grand tapis de Smyrne, au centre un brasero, sous un lustre luxueux, de mauvais goût et chargé de cristaux. Elle avait fait creuser aux murs de petites niches présentant les courbes persanes, où elle plaçait ses bibelots, colliers de perles, de corail, reliques précieuses, poignards, et ceintures circassiennes ornées de turquoises. De ces mêmes objets, beaucoup étaient épars sur le divan, miroirs ronds, amulettes en forme de triangles pendues à des chaînes de cou, collections de voiles légers aux couleurs tendres. Sa fleur était le jasmin, qui toujours avec la rose enchanta l’Orient. Parfois, une longue tunique descendait jusqu’à ses pieds, ouverte devant sur une robe que serrait à la taille une ceinture en étoffe d’argent ornée de rubis. Des amis lui dirent, sans doute, que Paris est las des turqueries, car elle ferma presque aussitôt cette pièce à la fois singulière et banale, pour vivre — comme devrait raisonnablement faire avec ses intimes toute jolie femme — dans le plus élégant des cabinets de toilette.

Sturel était de ces gens qui, de propos délibéré, excluent absolument de leur imagination les réalités mesquines. Il avait en horreur les parties basses de la vie, toutes les nécessités physiques, et tenait pour de simples misérables ceux qui se plaisent à y faire allusion pour nourrir leurs plaisanteries. Cette délicatesse le conduisit à passer dans la chambre des femmes de plus longs moments de sa jeunesse qu’avec ses amis. Naturellement dédaigneux et exclusif, il exagérait encore ce caractère, parce qu’il se rappelait toujours que deux femmes raffinées l’appréciaient. Rœmerspacher, qui n’en était pas à se réjouir des trivialités, en tolérait pourtant de ses camarades, dont la moindre faisait souffrir l’ami de Thérèse Alison et d’Astiné Aravian. Aussi, les deux jeunes gens se voyaient-ils peu.

Mais l’Asiatique avait de romanesque tout ce que peut en contenir une âme sans tourner à la niaiserie. Elle avait fréquemment dit à son ami : "Vous allez me juger sévèrement ! Dès que je n’ai plus un très grand plaisir à voir celui que j’aime, soudain sa vue me devient pénible : il me fait souvenir qu’une chose heureuse est morte." En novembre 1883, après des vacances où il avait tant souffert de ne recevoir aucune lettre, Sturel, qui de la gare de l’Est s’était fait conduire rue de Chateaubriand, apprit que depuis deux mois la jeune femme avait disparu. Tous ses meubles déposés chez son tapissier, elle avait pris le train de Marseille, sans laisser d’adresse ni d’instructions. Une hirondelle émigrante s’enfonce dans les airs. Il fut mélancolique et fréquenta la table de Rœmerspacher. »

Maurice Barrès, Les déracinés

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Enrichissement grammatical et syntaxique inclusif...

05:05 Publié dans Brèves | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

02/12/2020

Valaam, l'archipel des moines (KTO TV)

06:30 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

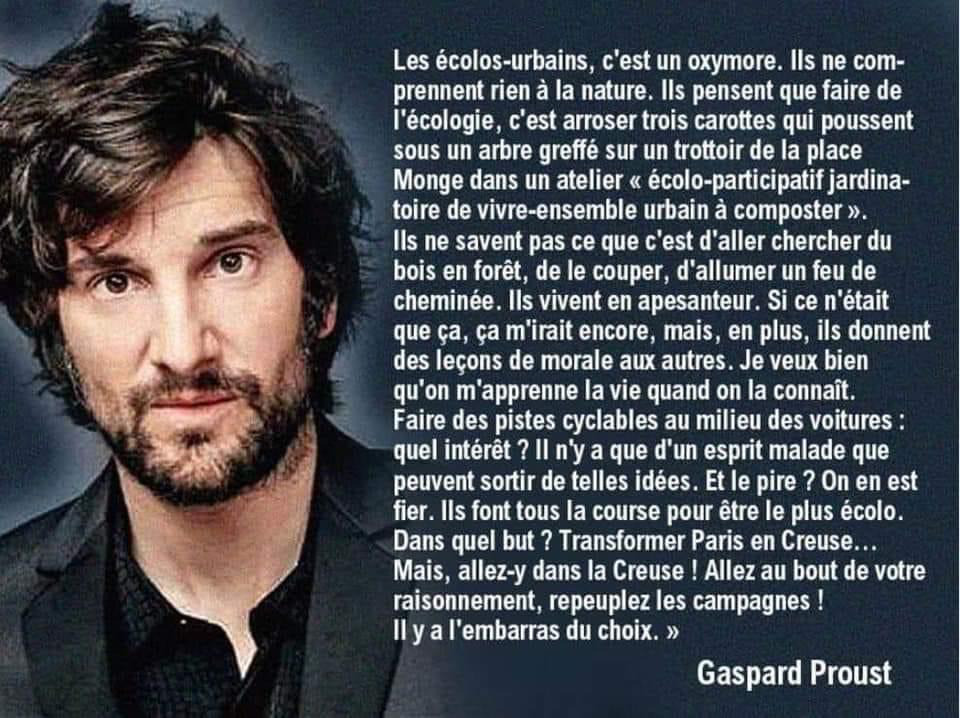

Transformer Paris en Creuse...

05:05 Publié dans Brèves | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Pour Noël...

01:16 Publié dans Brèves | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Bienvenue en URSS

01:11 Publié dans Brèves | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Des histoires de dosage...

01:07 Publié dans Brèves | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Joseph Stealin !

01:06 Publié dans Brèves | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook