17/02/2015

La noblesse n’est ni un ornement, ni une décoration, ni un préjugé, ni une usurpation

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« On a exagéré les vices ou les défauts dont les nobles ne sont pas plus exempts que les autres hommes ; jamais, que je sache, on n’a donné la véritable raison de la noblesse.

Les uns ont fait de la noblesse un meuble de la couronne, comme le sceptre ou le manteau royal ; les autres en ont fait une illusion de la vanité, ou une usurpation des temps féodaux. La noblesse n’est ni un ornement, ni une décoration, ni un préjugé, ni une usurpation : elle est une institution "naturelle" et nécessaire de la société publique, aussi nécessaire, aussi ancienne que le pouvoir lui-même ; et c’est par cette raison qu’elle existe, comme le pouvoir, sous une forme ou sous une autre, dans tout état de la société, et sous toutes les formes de gouvernement.

(...)

Ainsi, les nobles sont les serviteurs de l’Etat, et ne sont pas autre chose : ils n’exercent pas un droit, ils remplissent un devoir ; ils ne jouissent pas d’une prérogative, ils s’acquittent d’un "service". Le mot "service", employé à désigner les fonctions publiques, a passé de l’Evangile dans toutes les langues des peuples chrétiens, où l’on dit le "service", "faire son service", "servir", pour exprimer que l’on est occupé dans la magistrature ou dans l’armée. Quand Jésus-Christ dit à ses disciples : "Que le plus grand d’entre vous ne soit que le serviteur des autres ; - quel est le plus grand de celui qui sert ou de celui qui est servi ?" Il ne fait que révéler le principe de toute société, ou plutôt de toute sociabilité, et nous apprendre que tout dans le gouvernement de l’Etat, pouvoir et ministère, se rapporte à l’utilité des sujets, comme tout dans la famille, se rapporte au soin des enfants ; que les grands ne sont réellement que les serviteurs des petits, soit qu’ils les servent en jugeant leurs différents, en réprimant leurs passions, en défendant, les armes à la main, leurs propriétés, ou qu’ils les servent encore en instruisant leur ignorance, en redressant leurs erreurs, en aidant leur faiblesse : le pouvoir le plus éminent de la société chrétienne ne prend d’autre titre que "serviteur des serviteurs" ; et si la vanité s’offense des distinctions, la raison ne saurait méconnaître les services. »

Louis de Bonald, Considérations sur la noblesse

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

16/02/2015

La première civilisation de l'Histoire sans repères

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Nous sommes la première civilisation de l'Histoire sans repères. Sans repères sacrés, spirituels, sans respect pour le patrimoine culturel immatériel. Arthur Rimbaud l'avait annoncé: "Que les oiseaux et les sources sont loin ! Ce ne peut être que la fin du Monde, en avançant". »

Jean Malaurie, Terre mère

16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le rapport de l'homme au sacré

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« L'histoire des religions touche à ce qui est essentiellement humain : le rapport de l'homme au sacré. L'histoire des religions peut jouer un rôle extrêmement important dans la crise que nous connaissons. Les crises de l'homme moderne sont en partie "religieuses" dans la mesure où elles sont la prise de conscience d'une absence de sens. Lorsqu'on a le sentiment d'avoir perdu la clef de son existence, lorsqu'on ne sait plus quelle est la signification de la vie, il s'agit bien d'un phénomène religieux, puisque la religion est justement une réponse à la question fondamentale : quel est le sens de l'existence ?... Dans cette crise, dans ce désarroi, l'histoire des religions est au moins comme une arche de Noé des traditions mythiques et religieuses. Et c'est pourquoi je pense que cette "discipline totale" peut avoir une fonction royale. Les "publications scientifiques" constitueront peut-être une réserve où se "camoufleront" toutes les valeurs et les modèles religieux traditionnels. D'où mon effort constant pour mettre en évidence la signification des faits religieux. »

Mircea Eliade, L'épreuve du labyrinthe, Entretiens avec Claude-Henri Rocquet

14:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La noblesse ne doit pas être pouvoir

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Si la noblesse doit être fonction, elle ne doit pas être pouvoir ; encore moins doit-elle être métier : donc elle ne doit pas commercer. Le désir d'acquérir des richesses est le désir d'en jouir ; le désir de jouir est le désir de vivre ; et le désir de vivre s'accorde mal avec une profession qui ordonne de compter la vie pour rien, et son devoir pour tout. »

Louis de Bonald, Théorie de l'éducation sociale

10:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Retourner à sa racine, c'est s'établir dans la quiétude

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Devant l'agitation fourmillante des êtres ne contemple que leur retour.

De la multitude des êtres chacun fait retour à sa racine.

Retourner à sa racine, c'est s'établir dans la quiétude.

S'établir dans la quiétude, c'est revenir à sa condition originelle.

Revenir à sa condition originelle, telle est la loi commune. »

Lao Tseu, Tao Tö King - Chapitre 16

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Société conviviale

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Passé un certain seuil, l’outil, de serviteur, devient despote. Passé un certain seuil, la société devient une école, un hôpital, une prison. Alors commence le grand enfermement. Il importe de repérer précisément où se trouve, pour chaque composante de l’équilibre global, ce seuil critique. Alors il sera possible d’articuler de façon nouvelle la triade millénaire de l’homme, de l’outil et de la société. J’appelle société conviviale une société où l’outil moderne est au service de la personne intégrée à la collectivité, et non au service d’un corps de spécialistes. »

Ivan Illich, La convivialité

05:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

15/02/2015

I gotta get in shape...

17:58 Publié dans Brèves | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

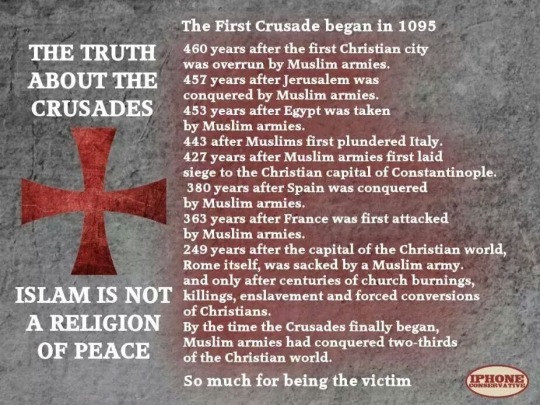

CROISADES

17:52 Publié dans Brèves | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

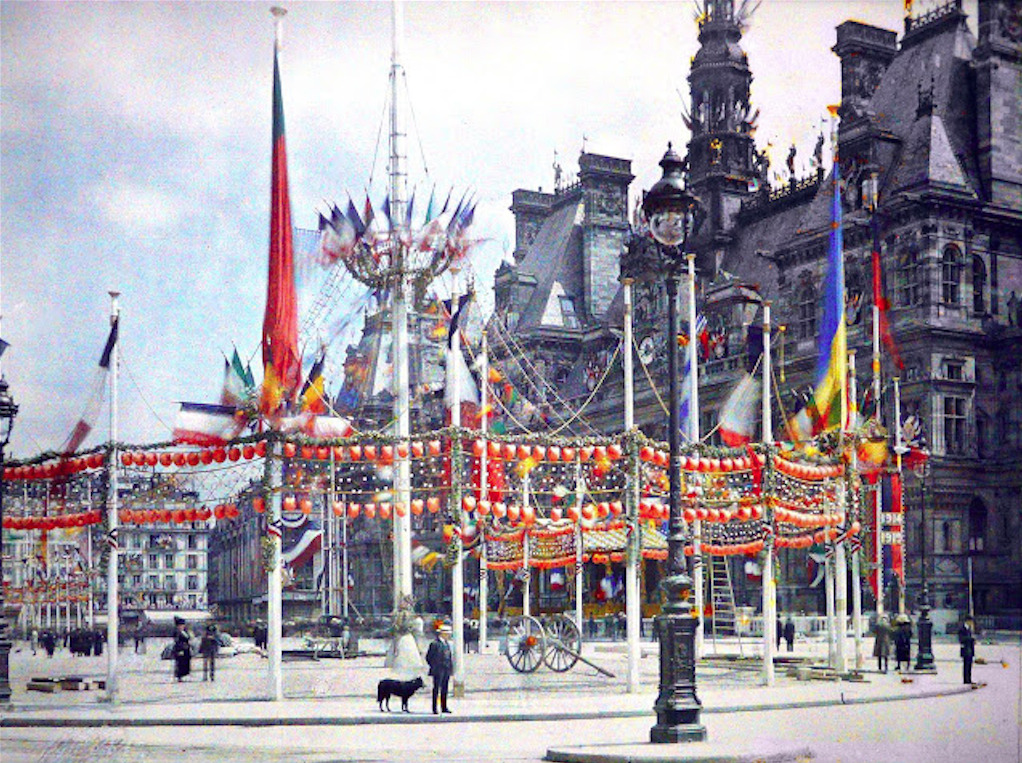

PARIS...

17:44 Publié dans Brèves | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

13/02/2015

La civilisation actuelle confère à tout un air de ressemblance...

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« La civilisation actuelle confère à tout un air de ressemblance. Le film, la radio et les magazines constituent un système. Chaque secteur est uniformisé et tous le sont les uns par rapport aux autres. Même les oppositions politiques dans leur manifestation esthétiques sont unanimes pour chanter les louanges du rythme d’airain de ce système. Des pays totalitaires aux autres pays, les bâtiments administratifs et les centres d’expositions industrielles se ressemblent presque tous par leur décoration. […]. Les maisons plus anciennes autour des centres urbains de béton ressemblent déjà à des slums et les nouveaux bungalows en bordure des villes sont comme les fragiles constructions des foires internationales, monuments élevés au progrès technique et invitant à s’en débarrasser après une brève période d’utilisation, comme on se débarrasse de boites de conserve vides.

Mais les projets d’urbanisme qui, dans de petits logements hygiéniques, devraient assurer la pérennité de l’individu comme être indépendant, le soumettant d’autant plus totalement au pouvoir absolu du capital qui est en fait son ennemi. De même que les habitants sont expédiés dans les centres des villes pour y travailler et s’y divertir en tant que producteurs et consommateurs, de même les cellules d’habitation s’agglomèrent en complexes bien organisés. […]. Le film et la radio n’ont plus besoin de se faire passer pour de l’art. Ils ne sont plus que business : c’est là leur vérité et leur idéologie qu’ils utilisent pour légitimer la camelote qu’ils produisent délibérément ».

16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Glaive et charrue

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« A première vue, il est facile de faire la distinction entre technologie salutaire et technologie néfaste ; il suffit, semble-t-il, de voir la fin propre de chaque outil technique. Ainsi, les charrues sont bonnes et les glaives sont mauvais. Avec l’avènement de l’ère messianique, dit l’Ancien Testament, les glaives seront fondus en socs de charrue. En traduisant cette comparaison dans le contexte de la technologie moderne, on dira que la bombe atomique est mauvaise tandis que les engrais chimiques sont bons, puisqu’ils aident à subvenir aux besoins nutritifs de l’humanité.

Cependant, on voit immédiatement que la technologie moderne nous enferme dans un dilemme irritant. Ses "charrues" à elle peuvent être, à long terme, aussi nuisibles que ses "glaives" ! (Et le "long terme" des effets cumulatifs est […] inhérent à la mise en œuvre de cette technologie). Mais alors, ce sont elles, les "charrues" salutaires, qui sont le véritable problème. Car, si on peut laisser le glaive au fourreau, on ne peut laisser les charrues dans la grange. Une guerre atomique totale aurait certes des conséquences effroyables ; or, bien qu’elle puisse se déclancher à tout moment et que cette possibilité pèse sur notre avenir comme un cauchemar, elle ne doit pas se produire nécessairement. En effet, l’écart salvateur entre potentialité et actualisation, entre la possession de l’outil et son emploi, est encore préservé dans ce cas – ce qui permet d’espérer que cet emploi pourra être évité (cette non-utilisation étant la fin paradoxale de la possession de cette technologie précise). Mais il y a là, par ailleurs, de nombreuses choses qui cachent sous leur apparence pacifique un potentiel de dangers apocalyptiques, et que nous somme pourtant obligés d’accomplir, tout simplement pour survivre. Pendant que le mauvais frère Caïn – la bombe – repose dans sa caverne, le bon frère Abel – le réacteur nucléaire pacifique – produit, sans susciter de drame, ses sédiments de poison pour les millénaires futurs. »

Hans JONAS, La technique moderne comme sujet de réflexion éthique

14:38 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le Centre

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Aujourd’hui,(...), l’adhésion aux modèles imposés par le Centre est totale et sans conditions. Les modèles culturels réels sont reniés. L’abjuration est accomplie. On peut donc affirmer que la "tolérance" de l’idéologie hédoniste, défendue par le nouveau pouvoir, est la plus terrible des répressions de l’histoire humaine. Comment a-t-on pu exercer pareille répression ? A partir de deux révolutions, à l’intérieur de l’organisation bourgeoise : la révolution des infrastructures et la révolution du système des informations. Les routes, la motorisation, etc. ont désormais uni étroitement la périphérie au Centre en abolissant toute distance matérielle. Mais la révolution du système des informations a été plus radicale encore et décisive. Via la télévision, le Centre a assimilé, sur son modèle, le pays entier, ce pays qui était si contrasté et riche de cultures originales. Une œuvre d’homologation, destructrice de toute authenticité, a commencé. Le Centre a imposé - comme je disais - ses modèles : ces modèles sont ceux voulus par la nouvelle industrialisation, qui ne se contente plus de "l’homme-consommateur", mais qui prétend que les idéologies différentes de l’idéologie hédoniste de la consommation ne sont plus concevables. Un hédonisme néo-laïc, aveugle et oublieux de toutes les valeurs humanistes, aveugle et étranger aux sciences humaines. »

Pier Paolo Pasolini, Écrits corsaires

14:31 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

On s’est fait des "Situâtions" dans la purification

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Les haines partisanes sont "alimentaires" !... oubliez jamais ! on s’est fait des "Situâtions" dans la purification, les mises en fosse des "collabos"... des gens qu’étaient juste que de la crotte sont devenus des "terribles seigneurs"... "vengeurs"... avec de ces énormes privilèges !... vous parlez qu’ils "résisteront" jusqu’à leur dernier quart de souffle !... jusqu’à leur dernière petite-fille se soit très gentiment mariée ! le pire malheur des collabos, la providence qu’ils ont été pour la pire horde des bons à lape... dites-moi, Vermersh, Triolette, Madeleine Jacob, qu’est-ce que ça vaut devant une fraiseuse, une feuille de papier ? un balai ?... à la niche, hyènes ! catastrophes ! des aubaines, pas une fois par siècle ! surprise-stupre des épiloconnes ! c’est pas demain qu’ils vont renoncer à être les Très-Hautes-Puissances-Paladines de la plus formid’ colique 39 !... »

Louis-Ferdinand Céline, D’un château l’autre

11:17 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

11/02/2015

Un orage sublime

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« La vie des grandes intelligences n’est pas autre chose qu’un orage sublime, et quiconque fait son lit bien symétrique et bien uni, pour s’étendre à jamais dans une bonne position bien correcte et bien commode, s’endort là du sommeil des morts et n’est jamais réveillé par l’inspiration. Allez, synthétique personnage, dormez sur le triste et humide grabat de votre saine logique, et, au lieu d’extases et de rêves, vous n’aurez là que les délices du ronflement monotone. »

George Sand, Autour de la table

16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

De cette sainteté spontanée et comme native, Satan a fait une singerie

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« L’une des inversions malignes les plus classiques et les plus meurtrières a donné naissance à l’idée de pureté. La pureté est l’inversion maligne de l’innocence. L’innocence est amour de l’être, acceptation souriante des nourritures célestes et terrestres, ignorance de l’alternative infernale pureté-impureté. De cette sainteté spontanée et comme native, Satan a fait une singerie qui lui ressemble et qui est tout l’inverse : la pureté. La pureté est horreur de la vie, haine de l’homme, passion morbide du néant. Un corps chimiquement pur a subi un traitement barbare pour parvenir à cet état absolument contre nature. L’homme chevauché par le démon de la pureté sème la ruine et la mort autour de lui. Purification religieuse, épuration politique, sauvegarde de la pureté de la race, nombreuses sont les variations sur ce thème atroce, mais toutes débouchent avec monotonie sur des crimes sans nombre dont l’instrument privilégié est le feu, symbole de pureté et symbole de l’enfer. »

Michel Tournier, Le Roi des Aulnes

12:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Des gens qui se couchent

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« C’est triste des gens qui se couchent, on voit bien qu’ils se foutent que les choses aillent comme elles veulent, on voit bien qu’ils ne cherchent pas à comprendre eux, le pourquoi qu’on est là. Ça leur est bien égal. Ils dorment n’importe comment, c’est des gonflés, des huîtres, des pas susceptibles, Américains ou non. Ils ont toujours la conscience tranquille. »

Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit

10:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'anarque a banni la société de lui-même

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« D'autre part, il faut bien distinguer le rebelle de l'anarque, bien que l'un et l'autre soient parfois très semblables et à peine différents, d'un point de vue existentiel. La distinction réside en ce que le rebelle a été banni de la société, tandis que l'anarque a banni la société de lui-même. Il est et reste son propre maître dans toutes circonstances. »

Ernst Jünger, Eumeswil

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Une vieille âme dont on ne sait plus que faire

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« La confession et la pénitence sont décidément les deux merveilles de la religion catholique. Grâce à elles, on jette périodiquement au rebut une vieille âme dont on ne sait plus que faire ; on se retrouve tout neuf, j’oserai presque dire tout autre. Ce qui nous faisait mal, qui nous ligotait à quelque chose que nous n’étions plus, à savoir le péché, ou plutôt le souvenir importun du péché, est effacé ; mieux qu’effacé : aboli. On est prêt de nouveau pour l’aventure. »

Jean Dutourd, Le vieil homme et la France

05:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

10/02/2015

Injuste et méthodique

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Le monde, que nous habitons, est dur, froid, sombre, injuste et méthodique, ses gouvernants sont ou des imbéciles pathétiques ou de profonds scélérats, aucun n'est plus à la mesure de cet âge, nous sommes dépassés, que nous soyons petits ou grands, la légitimité paraît inconcevable et le pouvoir n'est qu'un pouvoir de fait, un pis-aller auquel on se résigne. Si l'on exterminait, de pôle en pôle, toutes les classes dominantes, rien ne serait changé, l'ordre instauré voilà cinquante siècles n'en serait même pas ému, la marche à la mort ne s'arrêterait plus un seul jour et les rebelles triomphants n'auraient plus que le choix d'être les légataires des traditions caduques et des impératifs absurdes. La farce est terminée, la tragédie commence, le monde se fera toujours plus dur, plus froid, plus sombre et plus injuste, et malgré le chaos envahissant, toujours plus méthodique : c'est même l'alliance de l'esprit de système et du désordre qui me paraît son caractère le moins contestable, jamais il ne se verra plus de discipline et plus d'absurdité, plus de calcul et plus de paradoxes, enfin plus de problèmes résolus, mais résolus en pure perte. »

Albert Caraco, Bréviaire du chaos

16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La flamme d'un mousquet, l'éclair d'une épée, le sang d'un imbécile

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Vous apprendrez, jeune homme, que je ne regarde pas les femmes, fussent-elles jeunes, fussent-elles nues. La flamme d'un mousquet, l'éclair d'une épée, le sang d'un imbécile, voilà l'objet de toute mon attention. »

Roger Nimier, D'artagnan amoureux

14:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Arrêter l'homme au bord de l'abîme, lui montrer sa vraie vocation

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« L'homme guerrier et technicien déshumanise le monde, la femme orante l'humanise en tant que mère qui veille sur toute forme humaine comme sur son propre enfant. Mais la femme n'accomplira sa tâche que si elle accepte le ministère des "vierges sages" de la parabole, dont les lampes étaient remplies des dons de l'Esprit Saint, si, gratia plena, elle suit la Théotokos (...) Aujourd'hui, face à la tragédie du Tiers Monde, face au matérialisme vécu, à la pornographie, à la drogue, face à tous les éléments de décomposition démoniaque..., c'est la femme qui, après avoir formulé avec la vierge le fiat, est prédestiné à dire non, à arrêter l'homme au bord de l'abîme, à lui montrer sa vraie vocation... »

Paul Evdokimov, La Femme et le salut du monde

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Faire saigner les idées...

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« C'est un drôle de type. Il a au moins trois caractères différents, il n'est pas facile à résumer. Chez beaucoup, on appelle ça de la complexité, on trouve ça excellent, un signe de richesse, si tu veux... Chez lui, c'est d'une brutalité totale : d'un plan à l'autre, il n'y a rien. ... Il est intelligent, autrefois il avait tout lu. Seulement on ne le voit pas s'intéresser aux "choses de l'esprit" comme dit Edmond. Il est carré, c'est une nature carrée. S'il touche aux idées, c'est en les faisant un peu saigner au passage, pour voir si elles sont vivantes. »

Roger Nimier, Les enfants tristes

05:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

09/02/2015

La vie est douloureuse et décevante

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« La vie est douloureuse et décevante. Inutile, par conséquent, d’écrire de nouveaux romans réalistes. Sur la réalité en général, nous savons déjà à quoi nous en tenir ; et nous n’avons guère envie d’en apprendre davantage. L’humanité telle qu’elle est ne nous inspire plus qu’une curiosité mitigée. Toutes ces "notations" d’une si prodigieuse finesse, ces "situations", ces anecdotes... Toute cela ne fait, le livre une fois refermé, que nous confirmer dans une légère sensation d’écoeurement déjà suffisamment alimentée par n’importe quelle journée de "vie réelle".

Maintenant, écoutons Howard Phillips Lovecraft : "Je suis si las de l’humanité et du monde que rien ne peut m’intéresser à moins de comporter au moins deux meurtres par page, ou de traiter d’horreurs innommables provenant d’espaces extérieurs." Howard Phillips Lovecraft (1890-1937). Nous avons besoin d’un antidote souverain contre toutes les formes de réalisme.

Quand on aime la vie, on ne lit pas. On ne va guère au cinéma non plus, d’ailleurs. Quoi qu’on en dise, l’accès à l’univers artistique est plus ou moins réservé à ceux qui en ont un peu marre. »

Michel Houellebecq, H.P. Lovecraft contre le monde, contre la vie

16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (4) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Des vaincus n’ont d’espoir qu’en leur désespoir même

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Des vaincus n’ont d’espoir qu’en leur désespoir même !

Leur fureur les renforce, et, tels des loups rapaces,

Noir de brume, aveuglés, par l’insatiable rage

De leur ventre poussés, qu’attendent, gorge sèche,

Leurs petits, nous marchons sous les traits ennemis

Vers le coeur de la ville et une mort certaine,

Et la nuit, noir creux d’ombre, autour de nos pas vole. »

Virgile, Énéide (Chant II)

14:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le progrès ? Depuis longtemps on le distingue mal de la régression...

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Le monde moderne sombre-t-il dans un chaos sanglant ? On pourrait le croire à considérer les affrontements, conflits, guerres actuelles ou possibles. L’ordre nouveau que devait apporter la pratique industrielle ne s’impose pas comme ordre social, mais comme ordre moral et politique. Les connaissances très poussées, très spécialisées, ont engendré une méconnaissance généralisée. La coexistence du génocide et de la sécurité obsessionnelle, du ravage de la nature terrestre et de l’exploration des espaces vides, déconcerte plus qu’elle ne laisse entrevoir une harmonie. Le progrès ? Depuis longtemps on le distingue mal de la régression. L’histoire se tait ; elle n’a plus de sens. Les classes ne s’affrontent pas, mais les peuples, les nations, les tribus, les ethnies, les religions. »

Henri Lefebvre, Le manifeste différentialiste

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook