11/06/2014

il donne figure à ce qui est proprement invisible...

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Modelant une tête, l'artiste semble ne reproduire que ce qui est superficiellement visible ; en vérité, il donne figure à ce qui est proprement invisible, à savoir la manière dont cette tête regarde le monde, dont elle séjourne dans l'ouvert de l'espace, y est concernée par les hommes et les choses. »

Martin Heidegger, Remarques sur art - sculpture - espace

22:21 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Il y a une vie dure et difficile qui est humaine...

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Les socialistes proposent, comme remède à la crise ouvrière, une plus juste répartition des gains, de plus hauts salaires... Comme si le problème ouvrier s’arrêtait là ! Il s’agit plutôt d’une refonte totale des conditions premières du travail industriel, il s’agit de supprimer le travail inhumain, le travail sans forme et sans âme : la "grande usine", le travail "à la chaîne", la spécialisation outrée, etc., toutes choses que l’étatisme socialiste ne peut que porter à leur suprême et mortelle expression. »

« L’artisan de village qui fabrique des objets complets et traite avec une clientèle vivante est infiniment plus heureux et satisfait que l’ouvrier d’usine, avec un standard de vie bien inférieur à celui de ce dernier. »

« Travail et loisir sont les deux phases d’un même rythme : la perturbation d’une de ces phases entraîne fatalement chez l’autre une perturbation correspondante. »

« L’homme voué à un travail malsain, est voué aussi au loisir malsain. [...] On ne remédie pas aux mots issus d’un travail inhumain en augmentant le bien être économique du travailleur, on risque au contraire d’aggraver son ennui et sa déchéance. [...] Un travail sans âme : ce mélange abrutissant de tension et de monotonie qui le caractérise rejaillit sur le loisir, -il prédispose à la débauche, c’est-à-dire à des plaisirs inhumains et artificiels comme lui. Les joies qui peuplent le repos des travailleurs deviennent ainsi quelque chose de tendu et de factice- une sorte de travail de seconde zone qui, loin de détendre l’âme et le corps, augmente leur fatigue et leur intoxication. »

« Celui qui, en effet, ne trouve pas de joie dans son travail, trouvera du travail dans sa joie. Le travail forcé a pour corollaire le plaisir forcé. »

« Quand je dis humaniser le travail, je ne veux pas dire le rendre nécessairement plus facile et mieux rémunéré, je veux dire avant tout le rendre plus sain. Il y a une vie dure et difficile qui est humaine : celle du paysan, du pasteur, du soldat, de l’ancien artisan villageois... ; il y a aussi une vie molle et facile, qui est inhumaine et qui engendre la corruption, la tristesse et l’éternelle révolte de l’être qui ne joue aucun rôle vivant dans la cité : celle par exemple de l’ouvrier standard au temps des hauts salaires, du bureaucrate amorphe et bien payé, etc. »

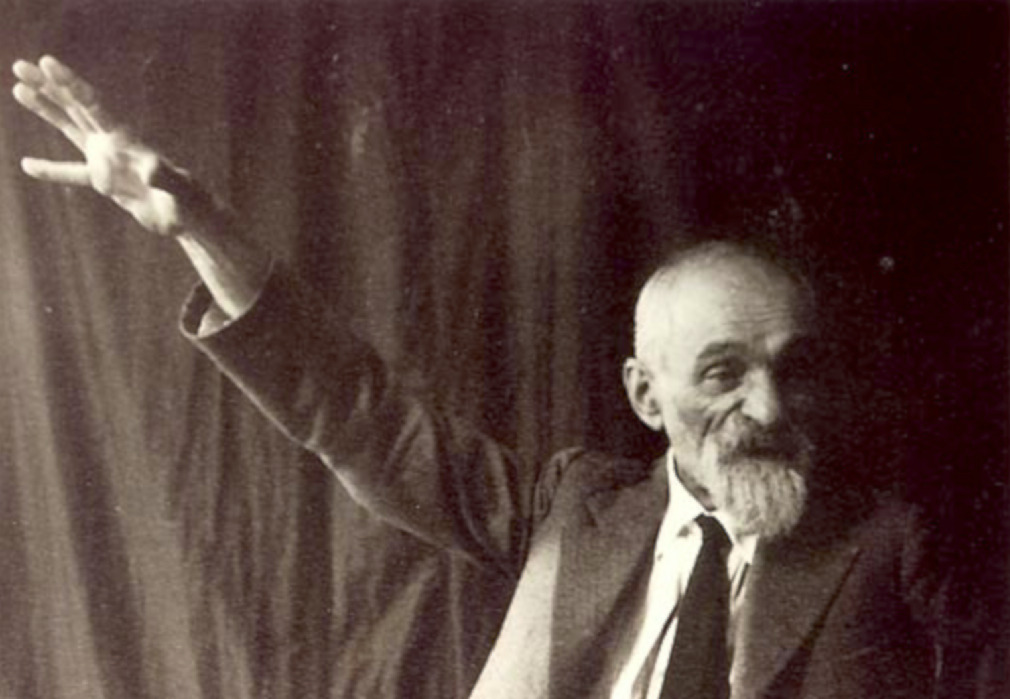

Gustave Thibon, Diagnostics

18:58 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

10/06/2014

L’homme qui n’accepte pas d’être relativement libre sera absolument esclave

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Il y aurait autant d’horreur à détruire la liberté où Dieu l’a mise, que de l’introduire où elle n’est pas, a dit Pascal. Cette formule ramasse et stigmatise les deux attentats dont les tyrans (avoués ou masqués) menacent la vraie liberté des peuples : l’oppression et la corruption, la destruction par atrophie et la destruction par boursouflure.

En France, depuis plus d’un siècle, on introduit la liberté là où elle n’est pas. On arrache le peuple à la nécessité nourricière, à l’humble et nécessaire alvéole d’institutions, de coutumes et de devoirs à l’intérieur de laquelle sa liberté peut se déployer sainement, pour faire jouer celle-ci hors de son lieu, dans un domaine adapté à sa nature et où elle se réfute elle-même : dogme de la souveraineté du peuple, avec son corrolaire pratique, le suffrage universel... Autant vaudrait demander à un aveugle de choisir librement entre les couleurs ! A l’idéal de la liberté, on immole les cadres de la nature. On dit à l’agneau : tu es libre d’être ou de n’être pas herbivore. Car c’est à cela que se ramène en définitive des institutions qui entretiennent dans la cervelle de tous les hommes, l’impression d’être souverains, égaux à quiconque et de trancher, par leur bulletin de vote, les problèmes les plus étrangers à leur compétence.

Mais étirer, dilater ainsi la liberté, c’est encore la façon la plus sûre (et la plus perfide) de la supprimer. D’un bien dont on mésuse, on perd même l’usage. Qui veut trop courrir aujourd’hui ne pourra plus marcher demain... Après avoir promené son désir et son choix parmi les aliments carnés, l’herbivore corrompu ne sait plus choisir sainement entre les plantes qui l’entourent ; -l’homme du peuple farci "d’idées générales" et d’ambitions saugrenues perd la sagesse spécifique de son milieu social et professionnel. Il n’est pas libre hors de son ordre : là, il n’a que l’illusion de la liberté ; en réalité, il est mû par des mots creux ou des passions malsaines et sa souveraineté universelle se résout en fuméé et en comédie. Mais ce qui est plus grave, ce qui est plus terrible, c’est que dans son ordre même, il n’est plus libre. Rien plus qu’un certain mythe de la liberté n’a contribué à détruire, dans l’âme des masses, la vraie liberté, la vraie sagesse.

On peut modifier ainsi le mot de Pascal : en voulant mettre la liberté où elle n’est pas, on l’a détruit où Dieu l’a mise. L’homme qui n’accepte pas d’être relativement libre sera absolument esclave. »

Gustave Thibon, Diagnostics

15:01 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

09/06/2014

Maintenant il est défendu même de se taire...

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Peut-être qu’après cette digression on comprendra mieux pourquoi j’ai appelé les Bolchéviks des parasites. De par leur essence même, ils ne peuvent pas créer et ne créeront jamais rien. Les leaders idéologues du bolchévisme peuvent, autant qu’il leur plaira, décliner et conjuguer les mots création et créer, ils sont absolument incapables d’une création positive. Car l’esprit d’asservissement dont est imbue toute leur activité, et même toute leur idéologie simplifiée, tue toute création dans son germe. Voilà ce que ne comprenaient pas les hommes politiques du régime tsariste et voilà ce que ne comprennent pas non plus les Bolchéviks, bien qu’aussi longtemps qu’ils furent dans l’opposition ils aient disserté beaucoup sur ce sujet, tant à la Douma que dans leurs publications clandestines. Mais toutes ces dissertations sont oubliées comme si elles n’avaient jamais existé.

À l’heure actuelle, il n’y a en Russie que des journaux gouvernementaux et des orateurs gouvernementaux. Seul peut écrire et parler qui glorifie l’activité des classes dirigeantes. C’est une erreur de croire que les paysans et les ouvriers au nom desquels gouvernent les Bolchéviks possèdent, sous ce rapport le moindre avantage sur les autres classes. Ne sont privilégiés, comme d’ailleurs sous l’ancien régime, que les éléments bien-pensants, c’est-à-dire ceux qui, sans murmurer et même mieux, obéissent aux ordres du gouvernement ; mais ceux qui protestent, qui osent avoir une opinion personnelle, pour ceux-là il n’y a plus maintenant de place en Russie, et cela bien moins encore, infiniment moins encore que sous le régime des tsars. Sous les tsars on s’exprimait dans ce que nous appelions la langue d’Ésope, mais l’on pouvait tout de même parler sans risquer la liberté et même la vie. Quant à se taire, cela n’était défendu à personne. Maintenant il est défendu même de se taire. Si l’on veut vivre, il faut exprimer sa sympathie pour le gouvernement, il faut le couvrir de fleurs. On voit à quel résultat aboutit un tel état de choses : une énorme quantité d’hommes incapables et sans conscience, à qui il est parfaitement indifférent de louer n’importe qui et de dire n’importe quoi, est remontée à la surface de la vie politique.

Les hommes consciencieux et capables ne peuvent pas, de par leur nature même, se faire à l’esclavage. La liberté leur est nécessaire comme l’air. Les Bolchéviks ne comprennent pas cela. Voici une curieuse anecdote sur mes relations avec les Bolchéviks. Un jour, c’était l’été passé, à Kiev, le portier de notre maison me remit une grande enveloppe grise avec la suscription : "Au camarade Chestov". Je comprends que c’est une convocation à une réunion. Je décachette. C’est bien cela, on me convoque à une réunion où l’on doit discuter la question : "La dictature du prolétariat dans l’Art". Je viens au jour et à l’heure indiqués. La séance est ouverte par le journaliste R..., assez connu dans le sud de la Russie, un homme de grande taille, maigre, au visage typique d’intellectuel russe. Il parle facilement ; on voit que c’est un habitué de la parole. Dès les premiers mots, sans prononcer mon nom, il attire l’attention sur ma présence à la réunion, cherchant évidemment à m’obliger à parler. Mais je ne demande pas la parole ; j’attends. La discussion commence. Une opposition se manifeste, d’une façon très modérée bien entendu. Des écrivains, des journalistes prennent successivement la parole. Il y a même un poète connu qui participe à la discussion, laquelle roule toute entière sur le thème de l’art libre.

Ensuite, la parole est demandée par le représentant de je ne sais plus quelle organisation militaire. C’est un petit bonhomme boiteux, portant une longue barbe noire. Dès ses premières paroles il est clair que c’est un homme sans aucune instruction, infiniment plus à sa place dans une arrière-boutique que dans le domaine de l’art, un de ceux dont on dit qu’ils ne savent pas faire de différence entre une statue et un tableau. Un tel individu aurait peut-être eu besoin de venir à la réunion pour écouter, pour apprendre quelque chose. Mais avec cette assurance qui est le propre de l’ignorance et de l’incapacité, le bonhomme vient non pas pour apprendre, mais pour enseigner. Et qu’enseigne-t il ? Ceci : "D’une main de fer, dit-il, nous forcerons les écrivains, les poètes, les peintres, etc.. à donner toute leur capacité technique au service des besoins du prolétariat."

Le discours est maladroit, long, ennuyeux, mal lié, mais le thème en reste toujours le même : nous forcerons, nous contraindrons, nous arracherons cette "capacité technique" et nous nous en servirons. On lui répondit. J’avoue pour ma part comprendre difficilement la psychologie de ceux qui lui répondirent et comment, d’une façon générale, on peut donner une réponse à des déclarations aussi ignares et aussi vulgaires. Il reprit la parole avec le sourire railleur et méprisant d’un homme qui connaît sa valeur. Après lui, c’est le président. Celui-là, comme je l’ai déjà dit, est un orateur expert. Dans un long discours, bien ordonné, il déclare qu’il comprend évidemment ceux qui défendent un passé tout récent, qui avait sa beauté et son intérêt. Mais le passé était passé, enterré à jamais. L’ouragan de la grande Révolution avait balayé tout le passé. Et c’était l’orateur précédent, le boiteux à barbe noire, qui parlait si vivement sur la nécessité d’arracher d’une main de fer la technicité aux représentants de l’art, c’était celui-là qui inaugurait l’avenir.

"Moi-même, dit le président, j’étais il n’y a pas bien longtemps un admirateur du Ve siècle et de la culture hellénique. Aujourd’hui j’ai compris que j’étais dans l’erreur. L’ouragan de la Révolution a balayé les vieux idéaux." Et il termina d’une façon fort inattendue pour moi : "J’étais aussi un lecteur et (là une série de termes très flatteurs pour moi que j’omets) des œuvres de Chestov (il me nomme), mais là encore l’ouragan, etc... etc..."

Je n’étais pas disposé à prendre la parole, mais une fois mon nom prononcé, impossible de me taire. Je ne dis que quelques mots : "Il est évident, dis-je, que bien qu’on parle ici de la dictature du prolétariat, ce qu’on cherche à établir, dans ce domaine comme dans d’autres, n’est qu’une dictature sur le prolétariat. On ne demande même pas aux prolétaires ce qu’ils veulent. On leur ordonne simplement de se servir de je ne sais quelle 'technicité' qu’on prétend pouvoir arracher aux artistes. Mais s’il est vrai que le prolétariat se soit émancipé, il ne vous obéira pas et ne courra pas du tout après la technicité. Il voudra, aussi bien que vous-mêmes, jouir de l’inappréciable trésor des grands créateurs dans le domaine de l’art, de la science, de la philosophie et de la religion. L’ouragan dont on a parlé ici a peut-être balayé et enterré sous le sable bien des choses, peut-être même aussi le Ve siècle de la culture hellénique ; mais il y a eu dans l’histoire d’autres ouragans qui ont balayé et enterré sous le sable ce même Ve siècle et même d’une façon plus complète. Et puis après, sont venus des hommes qui ont fouillé ce sable et y ont cherché les moindres traces de l’art hellénique conservées sous les ruines."

Ceci dit, je partis, sachant parfaitement bien qu’à l’heure actuelle, en Russie, ceux qui nous avaient convoqués pour discuter sur le sujet de la dictature du prolétariat dans l’Art n’avaient pas besoin de telles paroles. Mais, à cette réunion aussi bien qu’à d’autres analogues, de même qu’à la lecture des publications soviétistes, il s’est confirmé pour moi, avec une incontestable évidence, ce qui m’était d’ailleurs certain depuis le 7 novembre 1917, c’est-à-dire depuis le moment du coup d’État bolchéviste : à savoir que le bolchévisme est un mouvement profondément réactionnaire. Les Bolchéviks, comme nos vieux Krépostniki (partisans du servage), font le rêve de s’emparer de la technique européenne, mais libérée de tout contenu d’idées. Le contenu d’idées, nos tchninovniks tsaristes et bolchévistes en ont à revendre. "Nous ne manquons que de technique et cela nous en acquerrons par la force. Les peintres, les poètes et les savants, après avoir connu les affres de la faim, se mettront à créer selon notre bon plaisir. Nos idées et leur talent, — voilà le rêve !"

Il est difficile de concevoir quelque chose de plus absurde. Mais c’est de cette façon que les choses se sont passées dans la Russie des XVIIIe et XIXe siècles, et c’est de cette façon que les choses se passent maintenant. Des gens sans instruction, incapables et obtus, ont amassé des nuages sur le gouvernement bolchéviste et transforment déjà en caricature ce qu’ils avaient de meilleur et de plus digne. Des bouches retentissantes des bas-fonds hurlant sur tous les carrefours des paroles absurdes et vulgaires, et les Bolchéviks idéologues aux yeux bleu clair s’étonnent de ce qui arrive et s’en affligent et se demandent comment il se fait que tout ce qu’il y avait en Russie de gens sans vergogne, tout ce qu’il y avait de plus vil et de plus grossier se soit rangé de leur côté et pourquoi ils ont avec eux si peu d’hommes de valeur.

C’est le même étonnement que manifestait Nicolas Ier en voyant jouer "Le Revizor" de Gogol. Mais Nicolas Ier, dit-on, se rendait tout de même compte de ses fautes. Il aurait dit, le spectacle terminé : "Pour une comédie, c’est une bonne comédie. Tout le monde a pris quelque chose et moi plus que tout le monde."

On raconte, il est vrai, que Lénine, lui aussi, aurait publiquement déclaré que les Bolchéviks avaient fait une "révolution de salauds". Mais est-ce exact ? A-t-il vraiment prononcé de telles paroles ? Je n’ai pu le vérifier. En tous cas "se non è vero è bentrovato" ("si ce n’est pas vrai, c’est bien trouvé") : toute l’activité de la bureaucratie bolchéviste porte l’empreinte de la vulgarité servile. »

Léon Chestov, Qu'est-ce que le bolchévisme ?

17:39 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le visage de son éternelle absence

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Si Dieu est retenu ailleurs, ou s'il n'est que médiocrement intéressé par le déroulement de l'insignifiante aventure humaine, pourquoi nous acharner à arracher le masque consolateur dont il couvre pour nous le visage de son éternelle absence ? »

Thierry Maulnier, Le dieu masqué

16:51 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

08/06/2014

Est croyant celui qui adhère intérieurement à des réalités mystérieuses qui, par nature, ne peuvent être saisies que par la foi

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

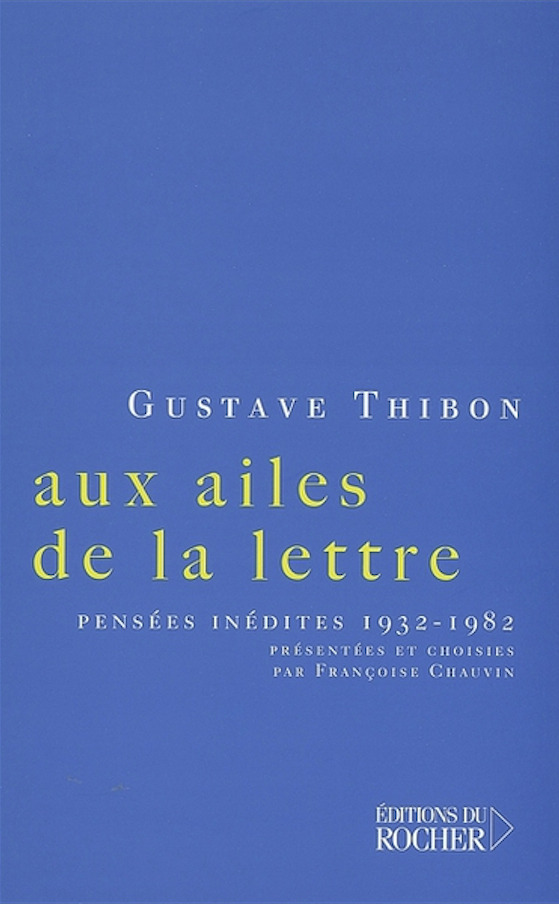

« Foi et crédulité – Le premier terme s’emploie pour désigner une qualité, une force ; le second pour dénoncer un défaut, une faiblesse. Crédule : "qui croit trop facilement" (Littré). Qu’est-ce à dire ? Est crédule celui qui croit où l’on doit vérifier. Est croyant celui qui adhère intérieurement à des réalités mystérieuses qui, par nature, ne peuvent être saisies que par la foi. La crédulité se situe donc en deçà de la vérification, la foi au-delà. Ce qui signifie que la vraie foi présuppose une large zone d’incrédulité exercée et dépassée. C’est le sens de la phrase de Chateaubriand : "Il n’y a pas chrétien plus croyant ni d’homme plus incrédule que moi."

Ceci pour objet de la foi ou de la crédulité. - Du côté du sujet, la crédulité implique la passivité, la paresse de l’esprit tandis que la foi procède de la ferveur et de l’engagement de l’âme. La crédulité pourrait se définir comme une faiblesse de l’esprit, et la foi comme une force de l’âme. -Il faut noter aussi qu’une certaine de incrédulité procède de la même carence intellectuelle, mais alliée à l’orgueil de l’esprit et à l’atrophie de l’âme... "Il n’est pas de pire disgrâce pour un esprit faible que de devenir un esprit fort." (Victor Hugo) »

Gustave Thibon, Aux ailes de la lettre

19:25 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Réfractaire à toute assimilation rationaliste

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Foi – le mot clef du christianisme intérieur, de la dialectique de l’âme et non de l’esprit. Tout est si clair, si merveilleusement enchainé dans le monde des essences et des espérances – et si confus, si chaotique dans le monde des existences et des faits. Il faut cette purification par la nuit (credo quia absurdum) ; il faut que l’écart soit irréductible entre ces deux univers, pour que le foi devienne surnaturelle, c’est à dire réfractaire à toute assimilation rationaliste. Il faut que je ne comprenne rien à ce qui existe pour m’abandonner sans recours à ce qui est... »

« Il faut choisir entre la preuve et le signe. Le signe ne prouve rien, et la preuve ne signifie rien. »

Gustave Thibon, Aux ailes de la lettre

18:42 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

06/06/2014

Puanteur épouvantable, démocratique

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Qu'est-ce que le Bourgeois ? C'est un cochon qui voudrait mourir de vieillesse. »

« Ce matin, désastre. Je trouve la fosse ouverte, ma fosse à moi, les vidangeurs ayant omis de la refermer après l'avoir vidée. Aspect horrible et puanteur épouvantable, démocratique. »

« Je pense qu'il n'ya jamais eu d'époque aussi dénuée d'intérêt. Uniformité désespérante de la platitude et de l'ordure, attestée par les sécrétions du journalisme. »

« Le retour sur le passé ne donne que de la poussière. On est étonné de voir le peu d'importance, la vanité parfaite de tout ce qui avait agité le cœur. »

« Je reviens de la basilique, saturé de tristesse, ayant vu quelques touristes... Puis je me suis dit que l'irrévérence de ces animaux est moins offensante pour Dieu que la médiocrité des dévots qui baisent la terre ostensiblement. »

Léon Bloy, L'Invendable

16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Aller jusqu’au bout de toute chose

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Ne plus hésiter, ne plus reculer devant rien. Aller jusqu’au bout de toute chose, quelle qu’elle soit, de toutes mes forces. N’écouter que son impérialisme. »

Jean-René Huguenin, Journal

15:03 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L’alibi des lâches

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Lorsque le risque vient à nous, il s’agit premièrement de lui faire face puisqu’il serait encore plus dangereux de lui tourner le dos. La prudence n’est alors que l’alibi des lâches. »

Georges Bernanos, La liberté pour quoi faire ?

14:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

S’abîmer comme un météore

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Mieux vaut s’abîmer comme un météore, dans une gerbe d’étincelles, que s’éteindre à petit feu vacillant. »

Ernst Jünger, La guerre comme expérience intérieure

13:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Quelque haut fait

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Eh bien! non, je n'entend pas mourir sans lutte ni sans gloire, ni sans quelque haut fait dont le récit parvienne aux hommes à venir. »

Homère, L'Iliade, XXII, 304-305

12:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Des chants

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Si les dieux ont infligé la mort à tant d’hommes, c’est pour donner des chants aux gens de l’avenir. »

Homère, Odyssée, VIII, 579-580

11:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Marche !

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Rien de bien ne se fait couché ou assis ! Seul l'homme debout, fait du bon travail, et c'est quand il marche qu'il pense droit ! Garde toi de ne rien faire le cul sur une chaise ou sur un lit, sinon de manger, dormir ou reposer ! Si tu veux comprendre, débattre sainement, imaginer, organiser ta pensée, concevoir et décider ! Marche ! Marche ! Marche, tu verras ! »

Henri Vincenot, Les étoiles de Compostelle

10:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Indisciplinés

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Il faut beaucoup d'indisciplinés pour faire un peuple libre. »

Georges Bernanos, Les enfants humiliés

09:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les méthodes indirectes

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

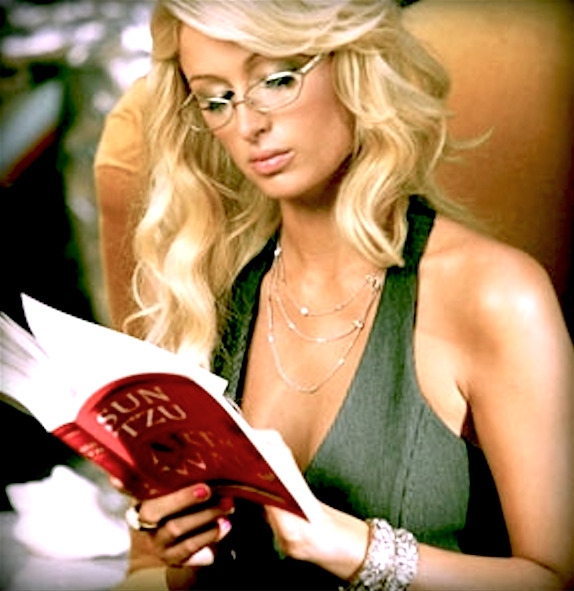

« Dans tout conflit, on peut recourir à la méthode directe pour marcher à la bataille ; mais les méthodes indirectes sont nécessaires pour remporter la victoire. »

Sun Tzu, L'art de la guerre

08:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'homme n'est jamais si vivant que lorsqu'il meurt

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« La confuse volonté du peuple peut-être représentée par un ensemble de personnes éclairées, raisonnables, dont chacune respecte dans les autres la dignité de l'homme, ne cherche pas à primer sur elles et à leur imposer un pouvoir capté par la ruse et la violence. »

« On ne peut jouir de son peuple qu'aux deux extrêmes, chez quelques simples et chez quelques raffinés qui par instant retrouvent la simplicité. »

« La santé de bœuf dont ils jouissent, leur fait croire qu'ils sont des taureaux. »

« La pensée devenue action, trempée de sang, forgée comme une lame d'acier est étrangère au penseur. »

« Donnez-nous de grands hommes et de grandes actions pour que nous retrouvions le sens des grandes choses. »

« Mais ce sont aussi les idées de la religion qui se trempent dans le sang versé par les héros. Les dieux comme les poètes ont besoin pour vivre du sang des sacrifices. »

« L'homme ne naît que pour mourir et il n'est jamais si vivant que lorsqu'il meurt. mais sa vie n'a de sens que s'il donne sa vie au lieu d'attendre qu'elle lui soit reprise. »

Pierre Drieu la Rochelle, L'Homme à Cheval

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

C'est toi qui a voulu coucher avec elle

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Transformé en flocon de neige comme par

un ours polaire invisible

- pauvre con,

tu te retrouves assis

sur le pare-chocs de ses baisers

alors qu'elle conduit la voiture

jusqu'au coeur de la banquise. »

Richard Brautigan, Il pleut en amour

05:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

05/06/2014

Dans le miroir

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Vous êtes-vous regardé dans le miroir lorsque entre vous et la mort plus rien ne s’interpose ? Avez-vous interrogé vos yeux ? Avez-vous compris alors que vous ne pouvez pas mourir ? Les pupilles dilatées par la terreur vaincue sont plus impassibles que des pyramides. Une certitude alors de leur immobilité, une certitude étrange et tonique dans son mystère lapidaire : tu ne peux pas mourir. C’est le silence des yeux, c’est notre regard se rencontrant avec lui-même, calme égyptien du rêve devant la terreur de la mort. Chaque fois que cette terreur vous saisit, regardez-vous dans le miroir, interrogez vos yeux et vous comprendrez pourquoi vous ne pourrez pas mourir, pourquoi vous ne mourrez jamais. Vos yeux savent tout. Car nos yeux imbus de néant nous assurent que rien ne peut plus nous arriver. »

Emil Cioran, Des larmes et des saints

16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Une apothéose de l’éphémère

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Ce qu’il y a de plus sain et de plus pur dans la vie n’est qu’une apothéose de l’éphémère. »

« Il se pourrait que la mélancolie fût réfractaire à l’absolu. »

« Avoir toujours aimé les larmes, l’innocence et le nihilisme. Les êtres qui savent tout et ceux qui ne savent rien. Les ratés et les enfants. »

Emil Cioran, Des larmes et des saints

14:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L’obsession de l’absolu

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Un jour le monde, cette vieille baraque, finira bien par s’effondrer. De quelle manière, nul ne le sait et cela n’a d’ailleurs aucune importance. Car du moment où, tout manquant de substance, et la vie n’étant qu’une pirouette dans le vide, ni le commencement ni la fin ne prouvent rien. »

« Tous les déclins sont là pour me soutenir. »

« Il y a dans l’obsession de l’absolu un goût d’autodestruction. »

Emil Cioran, Des larmes et des saints

12:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le pressentiment des limites du bonheur

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« "Je vis de ce dont les autres meurent" (Michel-Ange). Il n’y a rien d’autre à ajouter sur la solitude... »

« Tout souvenir est un symptôme maladif. La vie comme état pur, comme phénomène non altéré, est actualité absolue. La mémoire est négation de l’instinct et son hypertrophie une maladie incurable. »

« Les enfants, tout comme les amants, ont le pressentiment des limites du bonheur. »

Emil Cioran, Des larmes et des saints

10:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

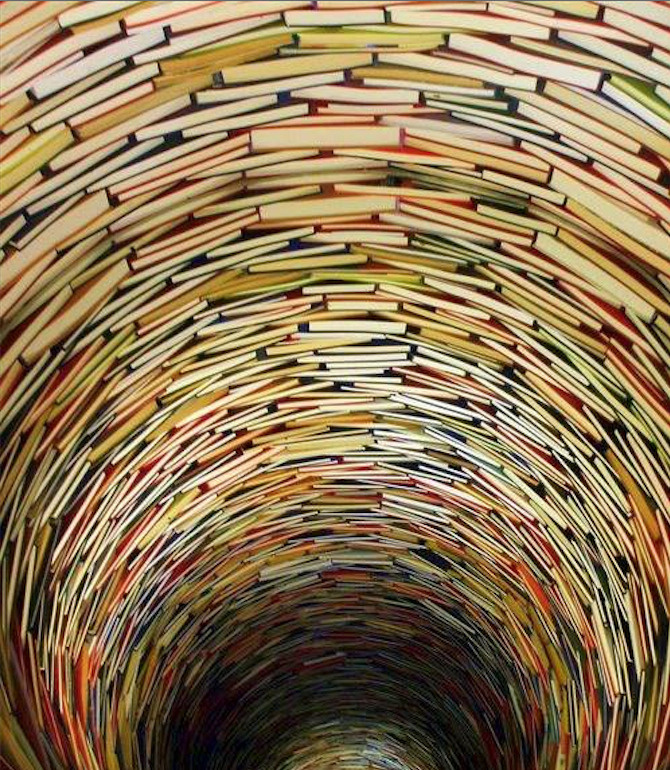

Personne ne lit pour apprendre mais pour oublier

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Lire jour et nuit, avaler des tomes, ces somnifères, car personne ne lit pour apprendre mais pour oublier, remonter jusqu’à la source du cafard en épuisant le devenir et ses marottes ! »

« Je n’ai jamais rencontré personne, je n’ai fait que trébucher sur des ombres simiesques. »

« Il y a dans la vie comme l’hystérie d’une fin de printemps. »

Emil Cioran, Des larmes et des saints

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

04/06/2014

Impossibilité pour l’homme de désespérer complètement...

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Je peux dire et je dirai tout à l’heure que ce qui compte est d’être humain, simple. Non, ce qui compte est d’être vrai et alors tout s’y inscrit, l’humanité et la simplicité. Et quand suis-je plus vrai et plus transparent que lorsque je suis le monde ? »

« Impossibilité pour l’homme de désespérer complètement. Conclusion : toute littérature de désespoir ne figure qu’un cas limite et pas le plus significatif. Ce qui est remarquable dans l’homme ce n’est pas qu’il désespère, c’est qu’il surmonte ou oublie le désespoir. »

« Elle dit, et puis se contredit ou reconnaît sans discuter qu’elle a tort. Tout cela parce qu’elle estime que c’est sans importance. Elle ne pense pas réellement à ce qu’elle dit, préoccupée qu’elle est d’une autre blessure, infiniment plus grave, qu’elle traînera avec elle, inconnue, jusqu’à la mort. »

Albert Camus, Carnets

16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

J’ai souffert d’être seul, mais pour avoir gardé mon secret, j’ai vaincu la souffrance d’être seul

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Chaque fois que l’on (que je) cède à ses vanités, chaque fois que l’on pense et vit pour "paraître", on trahit. À chaque fois, c’est toujours le grand malheur de vouloir paraître qui m’a diminué en face du vrai. Il n’est pas nécessaire de se livrer aux autres, mais seulement à ceux qu’on aime. Car alors ce n’est plus se livrer pour paraître mais seulement pour donner. »

« Il y a beaucoup plus de force dans un homme qui ne paraît que lorsqu’il le faut. Aller jusqu’au bout, c’est savoir garder son secret. J’ai souffert d’être seul, mais pour avoir gardé mon secret, j’ai vaincu la souffrance d’être seul. Et aujourd’hui, je ne connais pas de plus grande gloire que de vivre seul et ignoré. »

« D’avoir rejeté cette vie, de m’être fermé tout ce qu’on appelle “l’avenir”, de rester encore dans l’incertitude et la pauvreté, je ne saurais pas dire aujourd’hui si ce fut force ou faiblesse. Mais je sais du moins que, si conflit il y a, c’est pour quelque chose qui en valait la peine. À moins qu’à bien voir… Non. Ce qui m’a fait fuir, c’était sans doute moins de me sentir installé que de me sentir installé dans quelque chose de laid. »

Albert Camus, Carnets

14:04 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook