04/07/2014

Car qu’est ce que la liberté ?

=--=Publié dans la Catégorie "Friedrich Nietzsche"=--=

« Car qu’est ce que la liberté ? C’est avoir la volonté de répondre de soi. C’est maintenir les distances qui nous séparent. C’est être indifférent aux chagrins, aux duretés, aux privations, à la vie même. C’est être prêt à sacrifier les hommes à sa cause, sans faire exception de soi-même. Liberté signifie que les instincts virils, les instincts joyeux de guerre et de victoire, prédominent sur tous les autres instincts, par exemple sur ceux du "bonheur". L’homme devenu libre, combien plus encore l’esprit devenu libre, foule aux pieds cette sorte de bien-être méprisable dont rêvent les épiciers, les chrétiens, les vaches, les femmes, les Anglais et autres démocrates. L’homme libre est guerrier. »

Friedrich Nietzsche, Crépuscule des idoles

05:00 Publié dans Friedrich Nietzsche | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

15/05/2014

Chacun veut la même chose : chacun sera pareil...

=--=Publié dans la Catégorie "Friedrich Nietzsche"=--=

« Un peu de poison par-ci par-là : cela donne des rêves agréables. Et beaucoup de poison, pour finir : cela donne une mort agréable.

On travaille encore car le travail est un divertissement. Mais on prend soin que le divertissement ne soit pas trop fatiguant [...].

Point de berger et un troupeau. Chacun veut la même chose : chacun sera pareil, celui qui sentira les choses autrement, ira volontairement à l'asile d'aliénés. »

Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra - Le Prologue de Zarathoustra

20:00 Publié dans Friedrich Nietzsche | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Ne pas être le berger et le chien d'un troupeau

=--=Publié dans la Catégorie "Friedrich Nietzsche"=--=

« Zarathoustra ne doit pas être le berger et le chien d'un troupeau !

Pour détourner beaucoup de gens du troupeau — voilà pourquoi je suis venu. Que la foule et le troupeau soient en colère contre moi : ce que veut Zarathoustra, c'est que les bergers l'appellent brigand.

Bergers, dis-je, mais eux-mêmes ils se nomment les bons et les justes. Bergers dis-je : mais eux-mêmes ils se nomment les croyants de la vraie loi.

Voyez les bons et les justes ! Qui haïssent-ils le plus ? Celui qui brise les tables de leurs valeurs, le destructeur, le criminel — mais celui-là c'est le créateur. Des compagnons, voilà ce que cherche le créateur et non pas des cadavres et non pas des troupeaux et des croyants.

Ceux qui créent avec lui c'est eux que le créateur cherche, ceux qui inscrivent des valeurs neuves sur des tables neuves.

Des compagnons, voilà ce que cherche le créateur, qui puissent moissonner avec lui, car chez lui, tout est prêt pour la récolte. Mais ce sont les cent faucilles qui lui manquent : aussi doit-il arracher les épis à poignées et il s'en irrite.

Des compagnons, voilà ce que cherche le créateur, et de ceux qui savent affûter leurs faucilles. On les appellera destructeurs et détracteurs du bien et du mal. Mais ce sont eux les moissonneurs, ce sont eux qui célèbrent les fêtes.

Des compagnons, voilà ce que cherche Zarathoustra pour créer, moissonner, célébrer les fêtes : qu'a-t-il à faire de troupeaux, de bergers et de cadavres ? »

Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra - Le Prologue de Zarathoustra

18:57 Publié dans Friedrich Nietzsche | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

11/05/2014

Rien n'est aussi répugnant, chez les êtres soi-disant cultivés, chez les sectateurs des "idées modernes", que leur manque de pudeur

=--=Publié dans la Catégorie "Friedrich Nietzsche"=--=

« On a fait un grand pas en avant lorsqu'on a fini par inculquer aux grandes masses (aux esprits plats qui ont la digestion rapide) ce sentiment qu'il est défendu de toucher à tout, qu'il y a des événements sacrés où elles n'ont accès qu'en ôtant leurs souliers et auxquels il ne leur est pas permis de toucher avec des mains impures, — c'est peut-être le point le plus élevé d'humanité qu'ils peuvent atteindre. Au contraire, rien n'est aussi répugnant, chez les êtres soi-disant cultivés, chez les sectateurs des "idées modernes", que leur manque de pudeur, leur insolence familière de l'œil et de la main qui les porte à toucher à tout, à goûter de tout et à tâter de tout ; et il se peut qu'aujourd'hui, dans le peuple, surtout chez les paysans, il y ait plus de noblesse relative du goût, plus de sentiment de respect, que dans ce demi-monde des esprits qui lisent les journaux, chez les gens cultivés. »

Friedrich Nietzsche, Par-delà le bien et le mal ; partie IX, chapitre "Qu'est-ce qui est noble ?"

19:39 Publié dans Friedrich Nietzsche | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

25/04/2014

L'envie et la paresse

=--=Publié dans la Catégorie "Friedrich Nietzsche"=--=

« Les deux partis adverses, le parti socialiste et le parti national — ou quels que soient les noms qu'ils portent dans les divers pays d'Europe, — sont dignes l'un de l'autre : l'envie et la paresse sont, chez l'un comme chez l'autre, les puissances motrices. »

Friedrich Nietzsche, Humain, trop humain, 480

16:00 Publié dans Friedrich Nietzsche | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

06/02/2014

Nietzsche n’était pas athée, mais son Dieu était mort

=--=Publié dans la Catégorie "Friedrich Nietzsche"=--=

« Qu’on relise avec attention dans un esprit de critique psychologique le Zarathoustra. Nietzsche a décrit, avec une logique rare et la passion d’un homme véritablement religieux, la psychologie de ce "surhomme" dont le dieu est mort, de cet homme qui se brise.

Nietzsche n’était pas athée, mais son Dieu était mort. La conséquence de cette mort de Dieu fut que Nietzsche lui-même se dissocia en deux et qu’il se sentit obligé de personnifier l’autre partie de lui-même tantôt en "Zarathoustra" tantôt, à d’autres époques, en "Dionysos". Durant sa fatale maladie il signa ses lettres "Zagreus", le Dionysos démembré des Thraces. La tragédie de Ainsi parlait Zarathoustra est que, son Dieu étant mort, Nietzsche devint un dieu lui-même et cela advint précisément parce qu’il n’était pas athée.

Je pense à la parole de Goethe : "Pousse hardiment la porte devant laquelle tous cherchent à s’esquiver !" Or, le deuxième Faust est plus qu’un simple essai littéraire. Il est un chaînon de l’Aurea catena, de cette chaîne d’or qui, depuis les débuts de l’alchimie philosophique et de la gnose jusqu’au Zarathoustra de Nietzsche, représentent un voyage de découvertes - le plus souvent impopulaire, ambigu et dangereux - vers l’autre pôle du monde. »

Carl Gustav Jung, Racines de la conscience

07:00 Publié dans Friedrich Nietzsche | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

13/01/2014

Ceux qui tendent des pièges au grand nombre

=--=Publié dans la Catégorie "Friedrich Nietzsche"=--=

« Ce sont des destructeurs ceux qui tendent des pièges au grand nombre et qui appellent cela un État : ils suspendent au-dessus d’eux un glaive et cent appétits. »

Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra

14:28 Publié dans Friedrich Nietzsche | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

13/12/2013

Celui qui souffre prescrit contre sa souffrance le miel de la vengeance

=--=Publié dans la Catégorie "Friedrich Nietzsche"=--=

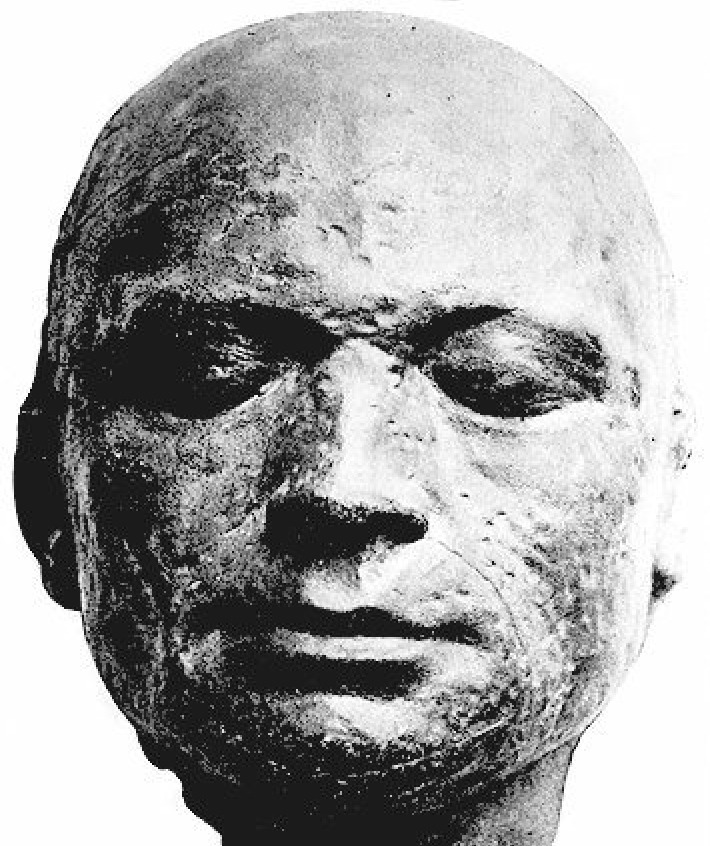

On a reconstitué la tête du tyran sanguinaire Robespierre...

Une tronche qui vient appuyer tout ce qu'a pu dire Nietzsche à propos des révolutionnaires et, même, des chrétiens de son temps (mièvres, déjà, catholiques saint sulpiciens, douceâtres et protestants béats) et de leurs ressentiments.

J'avais déjà mis cet extrait sur mon Blog par le passé, de concert avec une longue citation de Léon Bloy et une chanson du groupe U2... je la remets ici comme une piqûre de rappel...

« CHRÉTIEN ET ANARCHISTE. — Lorsque l’anarchiste, comme porte-parole des couches sociales en décadence, réclame, dans une belle indignation, le "droit ", la "justice", les "droits égaux", il se trouve sous la pression de sa propre inculture qui ne sait pas comprendre pourquoi au fond il souffre, — en quoi il est pauvre en vie… Il y a en lui un instinct de causalité qui le pousse à raisonner : il faut que ce soit la faute à quelqu’un s’il se trouve mal à l’aise… Cette "belle indignation" lui fait déjà du bien par elle-même, c’est un vrai plaisir pour un pauvre diable de pouvoir injurier — il y trouve une petite ivresse de puissance. Déjà la plainte, rien que le fait de se plaindre peut donner à la vie un attrait qui la fait supporter : dans toute plainte il y a une dose raffinée de vengeance, on reproche son malaise, dans certains cas même sa bassesse, comme une injustice, comme un privilège inique, à ceux qui se trouvent dans d’autres conditions. "Puisque je suis une canaille tu devrais en être une aussi" : c’est avec cette logique qu’on fait les révolutions. Les doléances ne valent jamais rien : elles proviennent toujours de la faiblesse. Que l’on attribue son malaise aux autres ou à soi-même — aux autres le socialiste, à soi-même le chrétien — il n’y a là proprement aucune différence. Dans les deux cas quelqu’un doit être coupable et c’est là ce qu’il y a d’indigne, celui qui souffre prescrit contre sa souffrance le miel de la vengeance. Les objets de ce besoin de vengeance naissent, comme des besoins de plaisir, par des causes occasionnelles : celui qui souffre trouve partout des raisons pour rafraîchir sa haine mesquine, — s’il est chrétien, je le répète, il les trouve en lui-même… Le chrétien et l’anarchiste — tous deux sont des décadents. — Quand le chrétien condamne, diffame et noircit le monde, il le fait par le même instinct qui pousse l’ouvrier socialiste à condamner, à diffamer et à noircir la Société : Le "Jugement dernier" reste la plus douce consolation de la vengeance, — c’est la révolution telle que l’attend le travailleur socialiste, mais conçue dans des temps quelque peu plus éloignés… L’ "au-delà" lui-même — à quoi servirait cet au-delà, si ce n’est à salir l’ "en-deçà" de cette terre ?… »

Friedrich Nietzsche, Crépuscule des idoles

20:03 Publié dans Friedrich Nietzsche | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

12/11/2013

Car l’indépendance n’existe toujours que dans l’individu, chez le particulier, et elle ne croît pas avec le nombre : elle n’augmente pas non plus avec les livres et la culture

=--=Publié dans la Catégorie "Friedrich Nietzsche"=--=

« C’est Jacob Burckhardt, son meilleur lecteur, qui, selon moi, a le mieux défini le véritable service dont nous sommes redevables à Nietzsche lorsqu’il lui écrivit que ses livres "accroissaient l’indépendance dans le monde". Cet homme avisé et de vaste culture a bien écrit : l’indépendance dans le monde et non pas l’indépendance du monde. Car l’indépendance n’existe toujours que dans l’individu, chez le particulier, et elle ne croît pas avec le nombre : elle n’augmente pas non plus avec les livres et la culture : "Il n’y a pas d’âge héroïque, il n’y a que des hommes héroïques." C’est toujours l’individu qui introduit l’indépendance dans le monde et toujours uniquement pour lui seul. Car tout esprit libre est un Alexandre, il conquiert impétueusement toutes les provinces et tous les royaumes, mais il n’a pas d’héritiers ; toujours un empire libre devient la proie de diadoques et d’admirateurs, de commentateurs et de scoliastes, qui sont esclaves de la lettre. C’est pourquoi la grandiose indépendance de Nietzsche ne nous apporte pas en don une doctrine (comme le pensent les pédagogues), mais une atmosphère, l’atmosphère infiniment claire, d’une limpidité supérieure et pénétrée de passion, d’une nature démoniaque, qui se décharge en orages et en destructions. Lorsqu’on prend contact avec ses livres, on sent de l’ozone, un air élémentaire, débarrassé de toute lourdeur, de toute nébulosité et de toute pesanteur ; on voit librement dans ce paysage héroïque jusqu’au plus haut des cieux et l’on respire un air unique, transparent et vif, un air pour les cœurs robustes et les libres esprits. Toujours la liberté est le sens final de Nietzsche – le sens de sa vie et celui de sa chute : de même que la nature a besoin des tempêtes et des cyclones pour donner carrière à son excès de force dans une révolte violente contre sa propre stabilité, de même l’esprit a besoin de temps en temps d’un homme démoniaque, dont la puissance supérieure se dresse contre la communauté de la pensée et la monotonie de la morale. Il a besoin d’un homme qui détruise et qui se détruise lui-même ; mais ces révoltés héroïques ne sont pas moins des sculpteurs et des formateurs de l’univers que les créateurs silencieux. Si les uns montrent la plénitude de la vie, les autres indiquent son inconcevable envergure ; car c’est toujours uniquement par des natures tragiques que nous prenons conscience de la profondeur du sentiment et ce n’est que grâce aux esprits démesurés que l’humanité reconnaît sa mesure extrême. »

Stefan Zweig, Le Combat avec le Démon : Kleist, Hölderlin, Nietzsche

16:15 Publié dans Friedrich Nietzsche | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

"Dans l’état de quelqu’un qui est comme un arc tendu à se briser, tout sentiment passionné fait du bien, pourvu qu’il soit violent"

=--=Publié dans la Catégorie "Friedrich Nietzsche"=--=

« Ce silence transforme en enfer la dernière, la septième solitude de Nietzsche : il se brise le cerveau contre son mur métallique. "Après un appel comme était mon Zarathoustra, issu du plus intime de l’âme, ne pas entendre un seul mot de réponse, rien, rien, toujours exclusivement la solitude muette, désormais mille fois plus pénible, il y a là quelque chose qui dépasse toutes les horreurs et le plus fort peut en périr", gémit-il un jour, tout en ajoutant : "Et je ne suis pas le plus fort. Il me semble parfois que je suis blessé à mort." Mais ce n’est pas des applaudissements, des approbations, de la gloire, qu’il demande ; au contraire, rien ne serait plus agréable à son tempérament belliqueux que la colère, l’indignation, le mépris et même la raillerie ("dans l’état de quelqu’un qui est comme un arc tendu à se briser, tout sentiment passionné fait du bien, pourvu qu’il soit violent") ; il voudrait n’importe quelle réponse, brûlante ou glacée, ou même tiède, simplement quelque chose, n’importe quoi qui lui donnât une preuve de son existence, de sa vie spirituelle. Mais même ses amis laissent anxieusement de côté la réponse attendue et, dans leurs lettres, évitent toute opinion, comme quelque chose de pénible. Et c’est la blessure qui le ronge toujours davantage, qui atteint sa fierté, enflamme son amour-propre, consume son âme, "la blessure de n’avoir aucune réponse". Elle seule a empoisonné sa solitude et y a semé la fièvre. »

Stefan Zweig, Le Combat avec le Démon : Kleist, Hölderlin, Nietzsche

13:30 Publié dans Friedrich Nietzsche | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Plus un individu prétend énergiquement "aspirer à la pureté absolue", plus le temps lui témoigne d’hostilité

=--=Publié dans la Catégorie "Friedrich Nietzsche"=--=

« Car une hypertension aussi fanatique du besoin de sincérité, une exigence aussi implacable et dangereuse que celle de Nietzsche entre inévitablement en conflit avec le monde et cela d’une manière meurtrière, meurtrière pour lui-même. La nature, qui est faite de mille éléments, repousse nécessairement toute outrance unilatérale. Toute vie est, au fond, établie sur la conciliation, sur l’indulgence (c’est ce que Goethe, lui qui dans son être reflétait si sagement l’essence de la nature, reconnut et appliqua de bonne heure). Pour se maintenir en équilibre, elle a besoin, tout comme les hommes, des situations moyennes, des concessions, des compromis et des pactisations. Et celui qui a la prétention tout à fait antinaturelle et absolument anthropomorphe de ne pas participer à la superficialité, aux concessions et aux conciliations de ce monde, celui qui veut s’arracher par la violence aux réseaux de liens et de conventions tissés par les siècles entre, malgré lui, en opposition mortelle avec la société et avec la nature. Plus un individu prétend énergiquement "aspirer à la pureté absolue", plus le temps lui témoigne d’hostilité. Soit qu’il persiste, comme Hölderlin, à vouloir donner une forme uniquement poétique à une vie essentiellement prosaïque, soit qu’il prétende, comme Nietzsche, pénétrer l’infinie confusion des vicissitudes terrestres, dans chaque cas ce désir dépourvu de sagesse, mais héroïque, constitue une révolte contre les usages et les règles et engage le téméraire dans un isolement irrémédiable, dans une guerre superbe, mais sans espoir. Ce que Nietzsche appelle la "mentalité tragique", la résolution d’aller jusqu’au bout dans n’importe quel sentiment, passe de l’esprit dans la réalité vivante et crée la tragédie. Celui qui veut imposer à la vie, ne fût-ce qu’une seule loi, celui qui dans le chaos des passions veut faire aboutir une passion unique, la sienne, devient solitaire et, en tant que solitaire il est anéanti : fou qu’il est dans sa rêverie, s’il agit inconsciemment, mais héros, s’il connaît le péril et, néanmoins, le défie. Nietzsche, pour aussi passionné qu’il soit dans sa sincérité est de ceux qui savent. Il connaît le danger auquel il s’expose ; il sait depuis le premier moment, depuis le premier de ses écrits, que sa pensée tourne autour du centre périlleux et tragique, qu’il vit une vie dangereuse, mais (en tant que héros de l’esprit au caractère véritablement tragique) il n’aime la vie qu’à cause de ce danger qui, précisément, anéantit sa propre vie. "Bâtissez vos maisons au bord du Vésuve", crie-t-il aux philosophes pour les aiguillonner vers une conscience plus haute de la destinée, car "le degré de danger dans lequel un homme vit avec lui-même" est, pour lui, la seule mesure valable de toute grandeur. Seul celui qui joue sublimement le tout pour le tout peut gagner l’infini ; seul celui qui risque sa propre vie peut donner à son étroite forme terrestre la valeur de l’infini. "Fiat veritas, pereat vita" ; qu’importe s’il en coûte la vie, pourvu que la vérité se réalise. La passion est plus que l’existence, le sens de la vie est plus que la vie elle-même. Avec une énorme puissance Nietzsche, dans son extase, donne peu à peu à cette pensée une forme grandiose et qui dépasse de beaucoup sa propre destinée : "Nous préférons tous la ruine de l’humanité à la ruine de la connaissance." Plus son sort devient dangereux, plus il sent de près dans le ciel toujours plus élevé de l’esprit la foudre suspendue au-dessus de lui, plus son désir de ce conflit suprême devient provocant et fatidiquement joyeux. "Je connais mon sort", dit-il à la veille de la chute ; "un jour s’attachera à mon nom le souvenir de quelque chose d’extraordinaire, d’une crise comme il n’y en a eu aucune autre sur la terre, le souvenir du plus profond conflit intérieur, d’une résolution conjurée contre tout ce qui, jusqu’alors, était sacré et article de foi" ; mais Nietzsche aime ce suprême abîme de toute connaissance, et tout son être va au-devant de cette décision mortelle. "Quelle dose de vérité l’homme peut-il supporter ?" telle fut la question que se posa ce courageux penseur pendant toute son existence ; mais, pour approfondir complètement la mesure de cette capacité de connaissance, il est obligé de franchir la zone de sécurité et d’atteindre l’échelon où l’homme ne la supporte plus, où la dernière connaissance devient mortelle, où la lumière est trop proche et vous aveugle. Et, précisément, ces derniers pas en avant sont les plus inoubliables et les plus puissants dans la tragédie de son destin : jamais son esprit ne fut plus lucide, son âme plus passionnée et sa parole ne contint plus d’allégresse et de musique que lorsqu’il se jette, en pleine connaissance et de sa pleine volonté, des hauteurs de la vie dans l’abîme du néant. »

Stefan Zweig, Le Combat avec le Démon : Kleist, Hölderlin, Nietzsche

07:00 Publié dans Friedrich Nietzsche | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

11/11/2013

Irrassasié comme la flamme

=--=Publié dans la Catégorie "Friedrich Nietzsche"=--=

« Avec Nietzsche apparaît pour la première fois sur les mers de la philosophie allemande le pavillon noir du corsaire et du pirate : un homme d’une autre espèce, d’une autre race, une nouvelle sorte d’héroïsme, une philosophie qui ne se présente plus sous la robe des professeurs et des savants, mais cuirassée et armée pour la lutte. Les autres avant lui, également hardis et héroïques navigateurs de l’esprit, avaient découvert des continents et des empires ; mais c’était en quelque sorte dans une intention civilisatrice et utilitaire, afin de les conquérir pour l’humanité, afin de compléter la carte philosophique en pénétrant plus avant dans la terra incognita de la pensée. Ils plantent le drapeau de Dieu ou de l’esprit sur les terres nouvelles qu’ils ont conquises, ils construisent des villes, des temples et de nouvelles rues dans la nouveauté de l’inconnu et derrière eux viennent les gouverneurs et administrateurs, pour labourer le terrain acquis et pour en tirer une moisson, — les commentateurs et les professeurs, les hommes de la culture.

Mais le sens dernier de leurs fatigues est toujours le repos, la paix et la stabilité : ils veulent augmenter les possessions du monde, propager des normes et des lois, c’est-à-dire un ordre supérieur. Nietzsche, au contraire, fait irruption dans la philosophie allemande comme les flibustiers à la fin du XVIe siècle faisaient leur apparition dans l’empire espagnol, — un essaim de Desperados sauvages, téméraires, sans frein, sans nation, sans souverains, sans roi, sans drapeau, sans domicile ni foyer. Comme eux, il ne conquiert rien pour lui ni pour personne après lui, ni pour un Dieu, ni pour un roi, ni pour une foi ; il lutte pour la joie de la lutte, car il ne veut rien posséder, rien gagner, rien acquérir. Il ne conclut pas de traité et ne bâtit pas de maison ; il dédaigne les lois de la guerre établies par les philosophes et il ne cherche pas de discipes ; lui, le passionné trouble-fête de tout « repos brun », de tout établissement confortable, désire uniquement piller, détruire l’ordre de la propriété, la paix assurée et jouisseuse des hommes ; il ne veut que propager par le fer et le feu cette vivacité de l’esprit toujours en éveil qui lui est aussi précieuse que le sommeil morne et terne l’est aux amis de la paix. Il surgit audacieusement, renverse les forteresses de la morale, les barrières de la loi ; nulle part il ne fait quartier à personne ; aucune excommunication venue de l’Église ou de la Couronne ne l’arrête. Derrière lui, comme après l’incursion des flibustiers, on trouve des églises violées, des sanctuaires millénaires profanés, des autels écroulés, des sentiments insultés, des convictions assassinées, des bercails moraux mis à sac, un horizon d’incendie, un monstrueux fanal de hardiesse et de force. Mais il ne se retourne jamais pour jouir de ses triomphes : l’inconnu, ce qui n’a jamais été encore ni conquis, ni exploré, est sa zone infinie ; son unique plaisir, c’est d’exercer sa force, de « troubler les endormis ». N’appartenant à aucune croyance, n’ayant prêté serment à aucun pays, ayant à son mât renversé le drapeau noir de l’amoraliste et devant lui l’inconnu sacré, l’éternelle incertitude dont il se sent démoniaquement le frère, il appareille continuellement pour de nouvelles et périlleuses traversées. Le glaive au poing, le tonneau de poudre à ses pieds, il éloigne son navire du rivage et, solitaire dans tous les dangers, il se chante à lui-même, pour se glorifier, son magnifique chant de pirate, son chant de la flamme, son chant du destin :

"Oui, je sais d’où je viens ;

Irrassasié comme la flamme,

Je brûle et je me consume ;

Tout ce que je touche devient lumière

Et tout ce que je laisse devient charbon,

A coup sûr, je suis flamme..." »

Stefan Zweig, Le Combat avec le Démon : Kleist, Hölderlin, Nietzsche

16:48 Publié dans Friedrich Nietzsche | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

10/11/2013

L’interrogation, la recherche et la chasse

=--=Publié dans la Catégorie "Friedrich Nietzsche"=--=

« Toutes l’excitent et aucune ne peut le retenir. Dès qu’un problème a perdu sa virginité, le charme et le secret de la pudeur, il l’abandonne sans pitié et sans jalousie aux autres après lui, tout comme Don Juan – son propre frère en instinct – fait pour ses "mille e tre", sans plus se soucier d’elles. Car, de même que tout grand séducteur cherche, à travers toutes les femmes, la femme, de même Nietzsche cherche, à travers toutes les connaissances, la connaissance – la connaissance éternellement irréelle et jamais complètement accessible. Ce qui l’excite jusqu’à la souffrance, jusqu’au désespoir, ce n’est pas la conquête, ce n’est pas la possession, ni la jouissance, mais toujours uniquement l’interrogation, la recherche et la chasse. Son amour est incertitude, et non pas certitude, par conséquent, une volupté "tournée vers la métaphysique" et consistant dans l’ "amour-plaisir" de la connaissance, un désir démoniaque de séduire, de mettre à nu, de pénétrer voluptueusement et de violer chaque sujet spirituel – la connaissance étant entendue ici au sens de la Bible, dans laquelle l’homme "connaît" la femme et par-là lui ôte son secret. Il sait, cet éternel relativiste des valeurs, qu’aucun de ces actes de connaissance, aucune de ces prises de possession par un esprit ardent, n’est réellement une "connaissance définitive" et que la vérité, au sens dernier du mot, ne se laisse pas posséder ; car "celui qui pense être en possession de la vérité, combien de choses ne laisse-t-il pas échapper !". C’est pourquoi Nietzsche ne se met jamais en ménage, en vue d’économiser et de conserver, et il ne bâtit pas de maison spirituelle ; il veut (ou peut-être y est-il forcé par l’instinct nomade de sa nature) rester éternellement sans possession, le Nemrod qui, solitaire, porte ses armes errantes dans toutes les forêts de l’esprit, qui n’a ni toit, ni femme, ni enfant, ni serviteur, mais qui, en revanche, possède la joie et le plaisir de la chasse ; comme Don Juan il aime non pas la durée du sentiment mais les "moments de grandeur et de ravissement" ; il est attiré uniquement par les aventures de l’esprit, par ces "dangereux peut-être" qui vous font plein d’ardeur et vous stimulent tant qu’on les poursuit, mais qui ne rassasient pas dès qu’on les atteint ; il veut non pas une proie mais (comme il se décrit lui-même dans le Don Juan de la connaissance) simplement l’ "esprit, le chatouillement et les jouissances de la chasse et des intrigues de la connaissance – jusqu’à ses plus hautes et plus lointaines étoiles –, jusqu’à ce que finalement il ne lui reste plus rien à chasser que ce qu’il y a dans la connaissance d’infiniment malfaisant, comme le buveur qui finit par boire de l’absinthe et des alcools qui sont de véritables acides". »

Stefan Zweig, Le Combat avec le Démon : Kleist, Hölderlin, Nietzsche

15:00 Publié dans Friedrich Nietzsche | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Seule la souffrance donne la science

=--=Publié dans la Catégorie "Friedrich Nietzsche"=--=

Stefan Zweig en compagnie de son épouse Lotte

« Car (et c’est ainsi que cet homme torturé exalte maintenant avec gratitude ses tourments dans son hymne grandiose à la sainte douleur) seule la souffrance donne la science. "La santé de l’ours" qui est un simple héritage et qui n’a jamais été ébranlée se satisfait sans appréhension et manque de lucidité. Elle ne désire rien, elle ne pose aucune question, et c’est pourquoi il n’y a pas de psychologie chez les bien-portants. Tout savoir provient de la souffrance, "la douleur cherche toujours à connaître les causes, tandis que le plaisir a tendance à rester où il est et sans regarder en arrière". On devient "toujours plus fin dans la douleur". La souffrance, qui toujours fouille et gratte, laboure le terrain de l’âme et c’est le travail douloureux de creusement intérieur qui, comme la charrue, ameublit le sol, pour la nouvelle récolte spirituelle. "La grande douleur est le dernier libérateur de l’esprit ; elle seule nous contraint à descendre dans nos dernières profondeurs", et justement celui pour qui elle a été presque mortelle a ensuite le droit de prendre à son compte cette fière parole : "Je connais mieux la vie, parce que j’ai été si souvent sur le point de la perdre". »

Stefan Zweig, Le Combat avec le Démon : Kleist, Hölderlin, Nietzsche

12:00 Publié dans Friedrich Nietzsche | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Comme sa maladie, la guérison de Nietzsche vient de la connaissance profonde qu’il a de lui-même

=--=Publié dans la Catégorie "Friedrich Nietzsche"=--=

« La psychologie, l’intellectualité (j’ai essayé de le montrer) poussent l’homme impressionnable vers la souffrance et jusque dans l’abîme du désespoir ; mais la psychologie, l’esprit, le ramènent à la santé. Comme sa maladie, la guérison de Nietzsche vient de la connaissance profonde qu’il a de lui-même. La psychologie devient ici une thérapeutique, une application sans pareille de cet "art de l’alchimie" qui se vante "d’extraire une valeur de quelque chose qui n’en a pas". Déjà après dix ans de tourments incessants, il est au "point le plus bas de sa vitalité" ; déjà on le croit abattu, anéanti par ses nerfs, en proie à une dépression désespérée, au pessimisme et à l’abandon de lui-même. Voici que soudain il se produit dans l’attitude spirituelle de Nietzsche un de ces "rétablissements" véritablement inspirés et semblables à un coup de foudre, une de ces auto-reconnaissances et un de ces autosauvetages qui rendent d’un dramatique si grandiose, si émouvant l’histoire de son esprit. Brusquement il tire à lui la maladie qui mine son sol et la presse sur son cœur. C’est là un moment tout à fait mystérieux (dont on ne peut pas fixer la date exacte), une de ces inspirations fulgurantes au milieu de son oeuvre, où Nietzsche "découvre" sa propre maladie ; où – étonné de se trouver encore en vie et de voir qu’au cours des dépressions les plus profondes, aux époques les plus douloureuses de son existence, sa productivité n’a fait que croître – il proclame avec la conviction la plus intime que ses souffrances, ses privations font partie, pour lui, "de la cause", de la cause sacrée de son existence, la seule cause qui soit sacrée pour lui. Et à partir de ce moment, où son esprit n’a plus pitié de son corps, ne prend plus part à ses souffrances, il voit, pour la première fois, sa vie sous une nouvelle perspective et sa maladie selon un sens plus profond. Les bras ouverts, il l’accepte sciemment, dans son destin, comme une nécessité, et comme, en tant que fanatique "avocat de la vie", il aime tout dans son existence, il dit même à sa souffrance le oui hymnique de Zarathoustra, ce joyeux "Encore une fois ! Encore une fois, pour toute l’éternité !". La simple connaissance devient chez lui une reconnaissance et la reconnaissance une gratitude ; car, dans cette contemplation supérieure qui élève ses regards au-dessus de sa propre souffrance et qui ne voit dans sa propre vie qu’un chemin pour aller à lui-même, il découvre (avec cette joie excessive que lui donne la magie des choses extrêmes) qu’il n’est attaché à rien autant qu’à sa maladie, et qu’il est redevable au plus cruel bourreau de son bien le plus précieux : la liberté, la liberté de l’existence extérieure, la liberté de l’esprit ; car, partout où il risquait de se reposer, de se livrer à la paresse, de s’alourdir et de perdre son originalité en se pétrifiant prématurément dans une fonction, une profession et une forme spirituelle, c’est la maladie qui l’en a chassé par la violence avec son aiguillon ; c’est à la maladie qu’il doit d’avoir été sauvé du service militaire et rendu à la science, c’est à elle qu’il doit de n’être pas resté figé dans cette science et dans la philologie ; elle l’a fait sortir du cercle de l’Université de Bâle pour le faire entrer dans la "retraite" et par-là dans le monde, c’est-à-dire pour le ramener vers lui-même. Il doit à ses yeux malades d’avoir été "libéré du livre", "le plus grand service que je me sois rendu à moi-même". La souffrance l’a arraché (douloureusement, mais utilement) à toutes les écorces qui menaçaient de se former autour de lui, à toutes les liaisons qui commençaient à l’encercler. "La maladie me libère pour ainsi dire par sa propre action", dit-il lui-même ; elle a été pour lui l’accoucheuse de l’homme intérieur et les souffrances qu’elle lui a causées ont été celles de l’enfantement. Grâce à elle, la vie est devenue, pour lui, non pas une routine, mais un renouvellement, une découverte : "J’ai découvert la vie, en quelque sorte comme une nouveauté, moi-même y compris." »

Stefan Zweig, Le Combat avec le Démon : Kleist, Hölderlin, Nietzsche

07:00 Publié dans Friedrich Nietzsche | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

09/11/2013

Cette hypersensibilité fatale et presque démoniaque des nerfs

=--=Publié dans la Catégorie "Friedrich Nietzsche"=--=

« Cette hypersensibilité fatale et presque démoniaque des nerfs de Nietzsche, que les nuances les plus fugitives, ne franchissant pas chez autrui le seuil de la conscience, ébranlent douloureusement, est la seule racine de ses souffrances et aussi la source de sa géniale capacité d’appréciation des valeurs. Chez lui il n’est pas nécessaire, pour que son sang frémisse sous l’effet d’une réaction physiologique, qu’il y ait quelque chose de tangible ou une affection réelle. Peut-être n’a-t-il jamais existé d’intellectuel aussi atrocement accessible à toutes les tensions et oscillations des phénomènes météorologiques, lui qui est dans tout son corps un manomètre, un véritable mercure, la sensibilité même : entre son pouls et la pression atmosphérique, entre ses nerfs et le degré d’humidité de la sphère paraissent exister de secrets contacts électriques ; ses nerfs enregistrent aussitôt chaque mètre d’altitude, chaque pression de la température, sous forme de douleurs dans les organes, et ils réagissent par une rébellion concordante à chaque bouleversement de la nature. La pluie, un ciel assombri dépriment sa vitalité : "Un ciel couvert m’abat profondément. " Il ressent presque dans ses intestins l’influence d’un ciel chargé de nuages ; la pluie réduit son "potentiel", l’humidité l’affaiblit, la sécheresse l’anime, le soleil lui rend la vie, l’hiver est pour lui une espèce de tétanos et de mort. L’aiguille frémissante du baromètre de ses nerfs oscillant comme une température d’avril ne reste jamais immobile : ce qu’il lui faut, c’est les hauts plateaux de l’Engadine que ne trouble aucun vent. Et, tout comme l’effet de la moindre charge et de la moindre pression dans le ciel physique, ses organes inflammables ressentent aussi l’effet de toutes les charges, de tous les troubles et de toutes les libérations atmosphériques dans le ciel intérieur de l’esprit. Car, chaque fois que frémit en lui une pensée, elle fulgure, comme un éclair, à travers les nœuds tendus de ses nerfs : l’acte de la pensées’accomplit, chez Nietzsche, avec un enivrement si extatique, avec un tressaillement si électrique qu’il agit toujours sur son corps à la manière d’un orage et que, à chaque explosion de sa sensibilité, un clin d’œil, au sens le plus strict, suffit pour modifier la circulation de son sang. Le corps et l’esprit le plus vital de tous les penseurs sont liés si intimement aux choses de l’atmosphère que pour Nietzsche les réactions intérieures et extérieures sont identiques : "Je ne suis ni esprit, ni corps, mais une tierce chose. Je souffre pour tout et partout." »

Stefan Zweig, Le Combat avec le Démon : Kleist, Hölderlin, Nietzsche

Erwin Rohde, Carl von Gersdorff & Friedrich Nietzsche

19:30 Publié dans Friedrich Nietzsche | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Un chemin parcouru dans un vol brûlant

=--=Publié dans la Catégorie "Friedrich Nietzsche"=--=

« Il n’y a pas d’êtres humains, pas de partenaires, pas d’auditeurs dans la tragédie – d’un héroïsme unique – de Frédéric Nietzsche, mais il n’y a pas non plus de scène proprement dite, de paysage, de décors, de costumes ; elle se joue, pour ainsi dire, dans l’espace vide de l’idée. Bâle, Naumbourg, Sorrente, Sils-Maria, Gênes, ces noms ne sont pas ceux des véritables habitats de Nietzsche, mais simplement des pierres milliaires le long d’un chemin parcouru dans un vol brûlant – simplement de froides coulisses, des couleurs sans langage ! En vérité, le décor de cette tragédie est toujours le même : l’isolement, la solitude, cette atroce solitude sans parole et sans réponse que la pensée nietzschéenne porte autour de soi et sur soi comme une impénétrable cloche de verre, une solitude sans fleurs ni lumière, sans musique, sans animaux, sans êtres humains, une solitude même sans Dieu, la solitude morte et pétrifiée d’un monde primitif, antérieur et postérieur à tous les temps. Mais ce qui rend son vide et sa tristesse si affreux, si épouvantables et en même temps si grotesques, c’est le fait inconcevable que cette solitude désertique, ce glacier se trouve, intellectuellement parlant, au milieu de l’Allemagne nouvelle toute vibrante et retentissante de chemins de fer et de télégraphes, de cris et de tumultes, au centre d’une culture dont, par ailleurs, la curiosité est maladive, qui jette tous les ans dans le monde quarante mille volumes, qui étudie chaque jour mille problèmes dans cent universités, qui, chaque jour, joue la tragédie dans des centaines de théâtres et qui, cependant, ne sait rien, ne devine rien et ne sent rien de ce formidable drame de l’esprit qui se déroule dans sa propre ambiance, dans son cercle le plus intime. »

Stefan Zweig, Le Combat avec le Démon : Kleist, Hölderlin, Nietzsche

16:52 Publié dans Friedrich Nietzsche | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

26/09/2013

Matérialisme de brasserie

=--=Publié dans la Catégorie "Friedrich Nietzsche"=--=

« Je te l’avoue très volontiers, j’ai dû vivre, moi aussi, des expériences analogues jusqu’à un certain point aux tiennes ; la façon dont s’exprime la vie en société certains soirs de beuverie m’a été plus d’une fois hautement déplaisante ; certains individus, en raison de leur matérialisme de brasserie, me sont devenus presque intolérables et je n’ai pas entendu porter, sans éprouver la plus vive irritation, des jugements massifs d’une prétention inouïe, sur des personnes et sur des opinions. Nonobstant j’ai bien supporté l’appartenance à l’Association, car j’y ai beaucoup appris et, d’une façon générale, j’ai dû aussi y reconnaître une certaine vie de l’esprit. Quoi qu’il en soit, une relation plus intime avec un ou deux amis m’est tout à fait indispensable ; quand on possède ceux-là, on tolère les autres comme une sorte d’assaisonnement, certains comme poivre et sel, d’autres comme sucre, d’autres comme rien du tout. »

Friedrich Nietzsche, Lettre à Carl von Gersdorff, 25.05.1865

07:00 Publié dans Friedrich Nietzsche | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

24/09/2013

Le Bon Dieu

=--=Publié dans la Catégorie "Friedrich Nietzsche"=--=

« Sans doute, quand un peuple va à sa perte, quand il sent sa foi en l’avenir, son espoir de liberté, s’évanouir sans retour ; quand la soumission apparaît à sa conscience comme le premier impératif, et les vertus de l’homme soumis comme des conditions de survie, alors, il faut aussi que son Dieu change. Il devient couard, pusillanime, modeste, il conseille maintenant la paix de l’âme, la fin-de-la-haine, l’indulgence, l’amour même envers amis et ennemis. Il moralise constamment, il va se nicher au creux de toute vertu personnelle, il devient le Dieu-pour-tous, il se fait simple particulier, cosmopolite... Autrefois, il représentait un peuple, la force d’un peuple, tout ce qu’il y avait d’agressif et d’avide de puissance dans l’âme d’un peuple : maintenant, il n’est plus que le Bon Dieu... En vérité, il n’y a pour les Dieux pas d’autre choix : soit ils sont la volonté de puissance - et dans ce cas, ils seront des Dieux nationaux, - soit ils sont l’impuissance de la volonté - et alors ils deviennent nécessairement bons... »

Friedrich Nietzsche, L'Antéchrist

14:15 Publié dans Friedrich Nietzsche | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

15/09/2013

L’oubli : un pouvoir actif

=--=Publié dans la Catégorie "Friedrich Nietzsche"=--=

« L’oubli n’est pas seulement une vis inertiae, comme le croient les esprits superficiels ; c’est bien plutôt un pouvoir actif, une faculté d’enrayement dans le vrai sens du mot, faculté à quoi il faut attribuer le fait que tout ce qui nous arrive dans la vie, tout ce que nous absorbons se présente tout aussi peu à notre conscience pendant l’état de "digestion" (on pourrait l’appeler une absorption psychique) que le processus multiple qui se passe dans notre corps pendant que nous "assimilons" notre nourriture. Fermer de temps en temps les portes et les fenêtres de la conscience ; demeurer insensibles au bruit et à la lutte que le monde souterrain des organes à notre service livre pour s’entraider ou s’entre-détruire ; faire silence, un peu, faire table rase dans notre conscience pour qu’il y ait de nouveau de la place pour les choses nouvelles, et en particulier pour les fonctions et les fonctionnaires plus nobles, pour gouverner, pour prévoir, pour pressentir (car notre organisme est une véritable oligarchie) voilà, je le répète, le rôle de la faculté active d’oubli, une sorte de gardienne, de surveillante chargée de maintenir l’ordre psychique, la tranquillité, l’étiquette. On en conclura immédiatement que nul bonheur, nulle sérénité, nulle espérance, nulle fierté, nulle jouissance de l’instant présent ne pourrait exister sans faculté d’oubli. »

Friedrich Nietzsche, Généalogie de la morale

07:00 Publié dans Friedrich Nietzsche | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

14/09/2013

L'Oubli...

=--=Publié dans la Catégorie "Friedrich Nietzsche"=--=

« Dans le plus petit comme dans le plus grand bonheur, il y a quelque chose qui fait que le bonheur est un bonheur : la possibilité d’oublier, ou pour le dire en termes plus savants, la faculté de sentir les choses, aussi longtemps que dure le bonheur, en dehors de toute perspective historique. L’homme qui est incapable de s’asseoir au seuil de l’instant en oubliant tous les événements du passé, celui qui ne peut pas, sans vertige et sans peur, se dresser un instant tout debout, comme une victoire, ne saura jamais ce qu’est un bonheur et, ce qui est pire, il ne fera jamais rien pour donner du bonheur aux autres. Imaginez l’exemple extrême : un homme qui serait incapable de ne rien oublier et qui serait condamné à ne voir partout qu’un devenir; celui-là ne croirait pas à sa propre existence, il ne croirait plus en soi, il verrait tout se dissoudre en une infinité de points mouvants et finirait par se perdre dans ce torrent du devenir. Finalement, en vrai disciple d’Héraclite, il n’oserait même plus bouger un doigt. Tout action exige l’oubli, comme la vie des êtres organiques exige non seulement la lumière mais aussi l’obscurité. Un homme qui ne voudrait sentir les choses qu’historiquement serait pareil à celui qu’on forcerait à s’abstenir de sommeil ou à l’animal qui ne devrait vivre que de ruminer et de ruminer sans fin. Donc, il est possible de vivre presque sans souvenir et de vivre heureux, comme le démontre l’animal, mais il est encore impossible de vivre sans oubli. Ou plus simplement encore, il y a un degré d’insomnie, de rumination, de sens, historique qui nuit au vivant et qui finit par le détruire, qu’il s’agisse d’un homme, d’une peuple ou d’une civilisation »

Friedrich Nietzsche, Considérations inactuelles

14:48 Publié dans Friedrich Nietzsche | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

10/09/2013

Le Maître selon Nietzsche

=--=Publié dans la Catégorie "Friedrich Nietzsche"=--=

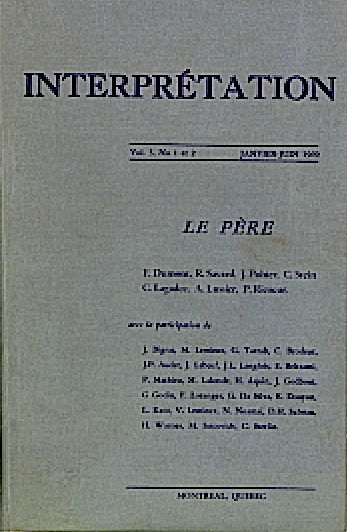

« Examinons maintenant la figure du maître selon Nietzsche. Nietzsche nous présente une toute autre figure de maître en la personne de Zarathoustra, un maître étrange et nouveau, un maître sans esclave, à qui le concept de renoncement et le concept de travail sont inconnus. Un maître qui ne connaît ni la lutte ni l'opposition. C'est par conséquent un maître non-dialectique, qui ne demande pas à son disciple d'intérioriser sa domination, qui lui demande au contraire expressément de la rejeter, qui conseille à son disciple de s'éloigner de lui.

- « On n'a que peu de reconnaissance pour un maître quand on reste toujours élève ».

Prenez garde, dit Zarathoustra à ses disciples, de ne pas être écrasés par la statue que vous vénérez !

- « Vous ne vous étiez pas encore cherchés lorsque vous m'avez trouve. Ainsi font tous les croyants : c'est pourquoi la foi est si peu de chose ».

- « ... ce n'est que lorsque vous -m'aurez tous renié que je reviendrai parmi vous ».

Ce que le maître Zarathoustra annonce, c'est la libération par rapport au renoncement. Ainsi, Zarathoustra est bien un maître : en tant que poète, visionnaire, prophète, mais c'est un poète sans école, qui enseigne le courage de l'esprit et la solitude. Ce maître renie instantanément celui qui s'abaisse. Rien ne lui est plus étranger, rien en lui ne semble plus méprisable que la soumission de l'esclave, sa crainte, sa bassesse.

L'enseignement du maître Zarathoustra portera donc en premier lieu sur une réconciliation avec la nécessite tragique, son éternel retour, et cette réconciliation exige comme première condition la suppression de toute espèce de domination, exercée soit par un homme, par une cause, un mot d'ordre, une Loi, un Dieu.

- « Je veux apprendre toujours davantage, dit Nietzsche, a considérer comme la beauté elle-même ce qu'il y a de nécessaire dans les choses. (...) Amor fati ».

Que la beauté soit ce qu'il y a de nécessaire dans les choses, voilà qui n'est pas une évidence pour l'esclave qui s'abaisse jusqu'à l'indignité dans la -douleur de l'instinct de génuflexion, dans la servilité besogneuse qui a livré la nécessité aux mains de la laideur. La réconciliation avec la nécessité tragique se fera non seulement dans la beauté, ce qui est une tache a accomplir, un apprentissage et une école, mais elle se fera aussi dans la joie d'une existence qui se sait livrée au hasard et à la contingence et qui fait sa joie de ce savoir lui-même. La vie est un coup de dé qui n'abolit pas le hasard, mais qui l'embrasse et qui l'accomplit dans un univers désormais délivré de la servitude de la finalité. La nécessité est aveugle, c'est-à-dire que son éternel retour est à elle-même sa propre finalité.

Ce que le maître Zarathoustra nous propose en définitive c'est un monde mythique dépourvu de meurtre, de Violence et d'agression. Or, dans le contexte historique grec et judéo-chrétien, le meurtre archétypal a toujours été tenu pour la figure la plus rassurante, le prototype du désirable et de la sainteté. Les grecs nous avaient livré un univers du meurtre du père par un fils, et dans ce prototype, tous les protagonistes du drame sont coupables et punis : le père, le fils, les dieux. Les juifs, d'autre part, nous ont livre un univers du meurtre du fils par un père sanguinaire et aimant. Abraham et Dieu le père mettant a mort Isaac et Jésus Parce qu'ils les aiment. L'univers que nous propose Zarathoustra est un univers sans meurtre du père par le fils et sans meurtre du fils par le père, parce que cet univers aurait supprimé la condition fondamentale qui rendait le meurtre nécessaire, l'inceste désirable : la responsabilité et le respect.

- « J'ai voulu, dit Nietzsche, conquérir le sentiment d'une pleine irresponsabilité ».

et encore

- « Celui-là seul est capable de créer, qui ne croit plus en rien ».

Zarathoustra nous invite calmement à perdre le respect de toute chose : la responsabilité, la croyance, le respect sont autant de monuments funéraires que notre bassesse élève sur les lieux de nos joies piétinées.

Arrêtons-nous un instant sur cette idée de meurtre, et d'inceste. On nous a souvent parlé de l'interdit de l'inceste, mais on ne nous a jamais dit pourquoi l'inceste est désirable, comme si c'était une chose qui allait de soi, ni pourquoi, s'il est désirable, il est aussi désirable de l'interdire. L'occidental, nous dit-on, vit dans le désir de tuer le père, mais on ne nous a pas dit pourquoi il n'avait le choix qu'entre tuer le père et tuer le désir de tuer le père, c'est-à-dire de tuer le fils qui est soi-même.

Le rapport du fils au père, comme dit Lévi-Strauss, est un rapport non-réversible qui permet de penser le passage inexorable du temps : je suis le frère de mon frère, mais je ne suis pas le père de mon père. L'inceste me permettrait de devenir le père de mon frère et mon frère serait mon fils. Mais le désir de renverser l'ordre des catégories non-réversibles résulte lui-même d'une compétition et d'une lutte, où l'ordre non-réversible sert de prétexte à l'interdiction et à la répression. Zarathoustra propose, non pas la transgression de l'interdit de l'inceste, ce qui serait inutile, mais la transgression de l'interdiction beaucoup haute, qui porte sur un univers sans meurtre. La pensée, notre pensée, recule avec horreur devant ce qui pourrait arriver dans un tel apprentissage « d'une pleine irresponsabilité », qui ferait éclater le Law and Order, qui ferait chanceler sur ses bases l'univers répressif qui est nôtre.

Zarathoustra sort du monde de l'accusation, de la lutte et du renoncement.

- « Je ne veux pas accuser, dit Nietzsche, je ne veux même pas accuser les accusateurs. Détourner mon regard, que ce soit là la seule négation ! Et, somme toute, voir grand : je veux, quelle que soit la circonstance, n'être que pure adhésion ».

Zarathoustra est le rieur qui sait danser. J'ai canonisé mon rire, dit Zarathoustra : toutes les bonnes choses rient. Il se décrit lui-même ainsi :

- « Zarathoustra le rieur, Zarathoustra le léger, celui, qui agite ses ailes, Prêt au vol, faisant signe à tous les oiseaux, prêt et agile, divinement léger : Zarathoustra le devin, Zarathoustra le rieur, ni impatient, ni absolu, quelqu'un qui aime les bonds et les écarts : je me suis moi-même placé cette couronne sur la tête ».

Désapprenez donc la mélancolie, conseille-t-il, et toutes les tristesses de la populace. « Le plus grand secret, dit Nietzsche dans Le Gai savoir, pour récolter la plus grande fécondité, la plus grande puissance de l'existence, consiste à vivre dangereusement ». Vivre dangereusement, c'est vivre léger, aérien comme Zarathoustra, insouciant, pleinement irresponsable, délivré de la servitude des croyances, des ordres, des finalités. C'est là que Zarathoustra le rieur se montre vraiment ce qu'il est comme maître. Le maître donne un but, mais ce but n'est pas un but, ou le but est de n'en avoir aucun.

- « Vous qui créez, dit Zarathoustra, désapprenez donc ce « pour », votre vertu veut justement que vous ne fassiez nulle chose avec des « pour », des « à cause de », et des « parce que ». Il faut que vous vous bouchiez les oreilles contre ces petits mots faux ».

Il ajoute que son rôle, par rapport à ses disciples, n'est pas de veiller à réparer ce que ces disciples ont mal fait. Il ne protège pas, ne surveille pas.

- « Il faut qu'il en périsse toujours plus et toujours des meilleurs de votre espèce : car il faut que votre destinée soit de plus en plus mauvaise et de plus en plus dure, car c'est ainsi seulement que l'homme grandit vers la hauteur où la foudre le frappe et le brise. Assez haut pour la foudre ! »

Zarathoustra le rieur propose de ne pas apprendre les petites prudences, la résignation, les égards, et la longue énumération des petites vertus des petites gens. Il sait désespérer plutôt que de se rendre. Zarathoustra le rieur, le danseur, aime l'ignorance de l'avenir, et ne veut pas périr à s'impatienter et à goûter par anticipation les choses promises. Il sait que l'esclave qui souffre dit :

- « Je veux des héritiers, comme dit tout ce qui souffre, je veux des enfants, je ne veux pas de moi ».

Celui qui a accepté le monde de la répression renonce à soi-même, et en compensation, reporte tous ses espoirs sur ses enfants. Pour Zarathoustra le rieur,

- « la joie ne veut ni héritiers, ni enfants, la joie se veut elle-même, elle veut l'éternité, le retour des choses, tout ce qui se ressemble éternellement ».

Au début du Gai savoir, Nietzsche a inscrit une devise qui est une inscription, au-dessus de sa porte. Elle se lit comme suit :

- « J'habite ma propre maison, je n'ai jamais imité personne, et je me ris de tout maître qui n'a pas su rire de lui-même ».

Tel est le maître qu'est Zarathoustra, qui fut sans doute le premier des Hippies et le premier adepte du « Flower Power ». Le maître n'est maître que lorsqu'il a perdu la servitude du but, et qu'il enseigne dans la joie, dans la danse et dans le rire la liberté délivrée de la tyrannie du but. Ainsi seulement peut-il enseigner un but qui n'est pas un but, une fin qui soit sans fin. Ainsi va la vie dangereuse.

Zarathoustra s'appelle lui-même l'ensphynxé. Zarathoustra l'ensphynxé est un nouveau Sphynx qui détruit les âmes faibles incapables de résoudre ses énigmes. Ce nouveau Sphynx, ce maître qui indique un but qui n'est pas un but est lui-même détruit comme maître lorsqu'il rencontre celui qui est assez fort pour comprendre l'énigme de son enseignement. Comprendre le maître est aussi bien se libérer du maître : voilà pourquoi le maître ne peut que mépriser l'élève ou l'esclave qui s'abaisse devant lui.

En se déclarant libéré de la tyrannie du but et de la finalité, le maître Zarathoustra se libère de la domination de la mémoire, ce lieu de résidence de tous les archétypes obligatoires de toute création et de toute nouvelle appropriation des figures de l'esprit. Zarathoustra ne se libère pas de l'histoire comme fait, ni de la répétition qu'il veut éternelle, il se libère seulement de la mémoire auto-infligée, il refuse de faire la révérence devant la castration adulée par tous les oppresseurs. Tous les bourreaux d'enfants, tous les psychanalystes, tous les prêtres n'ont qu'un désir et qu'une idée : que la castration, qui fut réelle une fois, devienne permanente en étant assumée par le sujet lui-même. Ainsi seulement peut-il se faire que la liberté soit portée disparue, et le sujet coupable.

En perdant le but, Zarathoustra a mis fin à la domination de la mémoire, non pas à la domination réelle, encore une fois, mais à la domination intériorisée, ce qui met fin à la manipulation crue nécessaire jusque-là pour réaliser le but. Le possesseur de l'histoire, le maître, le père, veut désormais enseigner le dépassement de la mémoire.

Zarathoustra est le maître qui, le premier, a fait retentir le cri de la mort de Dieu. Dieu est mort, dit Zarathoustra, non pas crucifié par un père sadique (ce qui est une invention de saint Paul), il est mort étouffé par son propre amour pour lequel il n'était pas assez grand. Dieu est mort étouffé par sa pitié pour les hommes, car la pitié est une fraternité dans l'ignominie de l'instinct de génuflexion, dans la bassesse assumée et partagée. Et c'est parce qu'il se sait sans maître que le maître Zarathoustra peut proposer de dépasser l'homme. L'homme est un être qui doit être surmonté, dit Zarathoustra, voulant signifier par là la mort de ce qui, dans l'homme, a servi à inventer ce Dieu a sa médiocre image et ressemblance. Le cri de la mort de Dieu signifie la mort de l'homme auto-mutilateur et oppresseur. Tels sont les désirs du poète :

- « Toi qui a vu l'homme,

- tel Dieu, comme un agneau,

- déchirer Dieu dans l'homme,

- comme l'agneau dans l'homme,

- rire en le déchiquetant,

- Ceci est ta félicité,

- la félicité d'un aigle et d'une panthère,

- la félicité d'un poète et d'un fou ... »

L'enseignement de Zarathoustra est la joyeuse acceptation de la nécessité tragique, qui refuse fermement la mutilation demandée par Dieu et ses prêtres salisseurs. Comme dit Gilles Deleuze commentant Nietzsche, le rôle du prêtre est de rendre vivable la culpabilité qu'il injecte. Son rôle est d'abord de persuader les hommes qu'ils sont sans grandeur, sans avenir, que la Beauté est interdite, coupable, hors de portée. Puis, ayant transformé les hommes en pourceaux grâce à leur obligeante pusillanimité, de mener ce troupeau de sous-hommes dans l'ordre, le respect de la loi institutionalisant la mutilation et la dégradation, d'inspirer le ressentiment dont chacun est capable, d'enseigner enfin la pitié. La pitié, dit Zarathoustra, est une offense à la pudeur, et Dieu est mort. Il a été votre plus grand danger, hommes, et « les hommes ne vivent que depuis qu'il gît dans sa tombe. Maintenant seulement la montagne de l'avenir humain va enfanter. » La mort de Dieu, c'est-à-dire la mort de Dieu en l'homme, est le commencement de l'histoire de l'homme.

Que peut alors enfanter la montagne de l'avenir humain ? Elle peut enfanter des Zarathoustra, c'est-à-dire des maîtres qui ne soient pas des maîtres, des pères qui ne soient pas des dominateurs, des successeurs à l'homme, qui surmonteront l'homme servile qui avait intériorisé la négativité par la mémoire et par le travail. Elle peut enfanter des pères non répressifs parce que non serviles, des maîtres fibres parce que sans pitié.

Zarathoustra nous dit que l'homme doit être surmonté, que l'homme n'est pas un but, mais un pont vers autre chose que l'homme, ce qui signifie que la mort de Dieu et la mort de l'homme sont liées, et en fait qu'elles sont la même chose. Ce qui meurt alors, ce n'est pas tant l'homme lui-même que l'humanisme. Dans la société occidentale, l'humanisme est apparu à la Renaissance pour prendre le relais chrétien de la féodalité. La où la féodalité avait été ouvertement hiérarchique et oppressive, l'humanisme a perpétué un paternalisme devenu honteux, qui a continué de projeter dans un avenir mythique la glorification pensée de ses espoirs, la rançon future de ses soumissions présentes. L'humanisme est fini avec la mort de Dieu, et lorsque Nietzsche dit que l'homme doit être surmonté, qu'il n'est qu'un pont, son lecteur demandera peut-être « un pont vers quoi ? ». Le lecteur qui pose cette question est encore livré à la logique de la domination par le but. La question que Nietzsche pose est la suivante : ne peut-on pas vivre sans but, vivre pour le plaisir de la chose, en supprimant toutes les répressions institutionnelles, toutes les abjections chéries ? Est-il vraiment impossible de vivre hors de l'enfermement médiocre, insouciants, légers, ailes, innocents ?

Pourquoi le père est-il devenu ce qu'il est, cet empêcheur qui se présente lui-même comme l'instrument de la loi, le propriétaire de la femme, celui qui enseigne la servilité et par conséquent la domination ?

Comme dit René Char, si nous le voulions, le monde ne serait que merveilles. N'est-il pas évident, aujourd'hui, dans le monde très hégélien de Freud, dans le monde très hégélien de Marx, le monde de la démocratie formelle bourgeoise tout comme celui de la révolution socialiste, que le remplacement du maître de Hegel par l'esclave de Hegel a laissé intacte la problématique chrétienne humaniste, et seulement rendu universelle la condition de l'esclave de Hegel. Lorsque l'esclave devient le maître, le nouveau maître est un esclave devenu maître. Cet esclave devenu maître universalise sa propre servitude, étend aux dimensions de l'univers sa sujétion au travail, son aliénation à l'argent, son respect pour ses oppresseurs, sa croyance au but, sa croyance à Dieu ou à l'homme enfin qui seule rend supportable la situation concrète insupportable dans laquelle il était autrefois et dans laquelle il nous enferme désormais sans retour.

Si nous le voulions, le monde ne serait que merveilles, non pas en libérant l'homme par l'esclavage, comme le conseillent Hegel, Marx, Freud, et tous les prêtres, mais en libérant l'homme de l'esclavage. Non pas la libération de la dictature capitaliste par la dictature du prolétariat, mais la libération de la dictature, sous toutes ses formes : dictature de la raison, de la mémoire, de l'idéal, de la bureaucratie, du travail, du renoncement.

À l'époque où fut écrit Ainsi parlait Zarathoustra, le monde ne l'a pas entendu, et s'est hâté d'attribuer à la pathologie ou à l'anarchisme la volonté de vivre par l'affirmation sans médiation, la volonté de vivre les valeurs esthétiques de beauté, liberté et joie sans contrepartie et sans renoncement : sans négativité. Peut-être sommes-nous davantage capables de l'entendre aujourd'hui, 85 ans après. Peut-être approchons-nous de la fin de l'humanisme, d'un temps où le terme d'anarchie ne sera plus une injure, parce que nous serions assez forts pour vivre sans Dieu. Assez forts, dans nos réflexions sur la longueur et la brévité de la vie, pour une acceptation joyeuse de l'absurde et de la nécessité tragique.

Tout notre savoir du père, aujourd'hui, du rôle du père, et la problématique à l'intérieur de laquelle nous situons le personnage du père est celle de la négativité hégélienne : nous pensons le père comme partie constituante du monde du travail. Toute l'histoire de l'Europe et de l'Occident, après la mort de Hegel, s'est faite dans le cadre d'une civilisation qui a fait du travail le seul repère commun peut-être de tous ses éléments. Or, la civilisation du travail est en train de basculer et d'être remplacée sous nos yeux par autre chose. Quoi que l'on pense du monde qui s'annonce, de l'automation, des 40,000 heures de Jean Fourastié, il est certain que le travail tel que les sociétés l'ont connu disparaîtra et que son importance décroîtra. L'augmentation de la productivité et l'automation nous annoncent un monde dans lequel la proportion du temps du travail et du temps de loisir sera inversée par rapport à ce qu'ils sont présentement. Certains ont cru que cette augmentation quantitative du temps de loisir allait amener ce qu'ils ont appelé « la civilisation du loisir », sans modifier par ailleurs l'idée même du loisir ni l'idée de travail. C'était oublier que ce que l'on appelle présentement loisir est pensé en termes de domination et de renoncement comme conditions de travail : à l'heure actuelle ceux qui disposent de loisir sont les propriétaires des moyens de production. En multipliant le temps de loisir, réserve aux privilégiés, on s'imagine que l'on va mécaniquement multiplier le nombre d'esclaves devenus maîtres, privilégiés, qui deviendront dominateurs et répressifs.

Et pourtant, la productivité d'une société industrielle avancée permettrait une mutation qualitative, celle-la même à laquelle nous invite le maître Zarathoustra. Le concept de travail a-t-il encore un sens, quand on voit que l'immense majorité de la population trouve dans son travail tout autre chose que l'identité et l'objectivité ? Elle n'y trouve que l'abrutissement et l'aliénation. Et si l'universitaire que je suis est un privilégié dans cette société où les hommes sont abrutis par leur travail, c'est surtout parce que je puis, pour un temps encore, faire des choses que j'aime, m'adonner à un travail qui a valeur érotique, valeur de plaisir.

Je dis : pour un temps encore, puisque mon espèce est en voie de disparition. Le concept de travail a-t-il encore un sens, puisque le renoncement qu'il exige devient de moins en moins nécessaire socialement, puisque la répression sociale, qui est de plus en plus inutile, devient de plus en plus exaspérée, parce qu'elle se sait inutile, arbitraire, vaine.

Je crois personnellement que le temps approche où nous deviendrons assez forts pour entendre Zarathoustra, assez forts pour vivre sans Dieu, sans maître.

Si nous le voulions, le monde ne serait que merveilles. »

Claude Lagadec, La figure du maître selon Hegel et selon Nietzsche, paru dans la revue Interprétation, vol. 3, no 1-2, janvier-juin 1969 Numéro intitulé : “Le père”

07:00 Publié dans Friedrich Nietzsche | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

03/09/2013

Esprit Libre...

=--=Publié dans la Catégorie "Friedrich Nietzsche"=--=

« On appelle esprit libre celui qui pense autrement qu’on ne s’y attend de sa part en raison de son origine, de son milieu, de son état et de sa fonction, ou en raison des opinions régnantes de son temps. Il est l’exception, les esprits asservis sont la règle. Ce que ceux-ci lui reprochent, c’est que ses libres principes, ou bien ont leur source dans le désir de surprendre ou bien permettent de conclure à des actes libres, c’est-à-dire de ceux qui sont inconciliables avec la morale asservie. »

Friedrich Nietzsche, Humain, trop humain

16:00 Publié dans Friedrich Nietzsche | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

05/07/2013

En portant précisément le couteau vivisecteur à la gorge des vertus de l’époque

=--=Publié dans la Catégorie "Friedrich Nietzsche"=--=

« Il me parait de plus en plus certain que le philosophe, en sa qualité d’homme nécessaire de demain et d’après-demain, s’est toujours trouvé et a dû se trouver toujours en contradiction avec son époque : son ennemi fut constamment l’idéal d’aujourd’hui. Jusqu’à présent, tous ces promoteurs extraordinaires de l’homme, qu’on nomme philosophes et qui se sont eux-mêmes rarement regardés com me des amis delà sagesse, mais plutôt comme des fous insupportables et des énigmes dangereuses — ont eu pour tâche (tâche difficile, involontaire, inévitable), et reconnu la grandeur de leur tâche en ceci qu’ils devaient être la mauvaise conscience de leur époque. En portant précisément le couteau vivisecteur à la gorge des vertus de l’époque, ils ont révélé ce qui était leur propre secret : connaître pour l’homme une nouvelle grandeur, une voie nouvelle et inexplorée qui le conduirait à son agrandissement. Ils ont trahi chaque fois combien d’hypocrisie, de commodité, de laisser-aller et de laisser-choir, combien de mensonges se cachaient sous le type le plus honoré de la moralité contemporaine, combien de vertus étaient arrivées à se survivre. Chaque fois ils disaient : "Il faut que nous sortions, que nous nous en allions vers des contrées, auxquelles vous vous êtes le moins accoutumés." En présence d’un monde d’ "idées inodornes" qul voudrait confiner chacun dans son coin, dans sa spécialité, un philosophe, si des philosophes pouvaient exister aujourd’hui, serait obligé de plucer la grandeur de l’homme, le concept "grandeur" dans toute son extension et sa diversité, dans toute sa totalité multiple : il établirait même la valeur et le rang d’après la capacité de chacun à prendre sur lui des choses diverses, en se rendant compte jusqu’où il pourrait étendre sa responsabilité. Aujourd’hui le goût de l’époque, la vertu de l’époque affaiblissent et réduisent la volonté ; rien ne répond mieux à l’état d’esprit de l’époque que la faiblesse de volonté : donc, l’idéal du philosophe doit précisément faire rentrer dans le concept "grandeur" la force de volonté, la dureté et l’aptitude aux longues résolutions. De même la doctrine contraire et l’idéal d’une humanité timide, pleine d’abnégation, humble et qui douterait d’elle-même s’adaptait à une époque contraire,comme le seizième siècle par exemple, qui souffrait de son accumulation d’énergie de la volonté et d’un torrent d’égoïsme impétueux. Au temps de Socrate, au milieu de tant d’hommes aux instincts fatigués, parmi des Athéniens conservateurs, qui se laissaient aller — "au bonheur", selon leurs expressions, au plaisir, selon leurs actions, — et qui avaient encore à la bouche les vieilles expressions pompeuses auxquelles leur vie ne leur donnait plus droit, peut-être l’ironie était-elle nécessaire à la grandeur d’âme, cette malicieuse assurance socratique du vieux médecin, du plébéien qui tailla sans pitié dans sa propre chair, comme dans la chair et le coeur du "noble", avec un regard qui disait assez clairement : "Pas de dissimulation avec moi ! ici... nous sommes tous pareils !" Aujourd’hui par contre, alors que la bête de troupeau arrive seule aux honneurs et seule à la dispensation des honneurs en Europe, alors que l’ "égalité des droits" pourrait se traduire plutôt par l’égalité dans l’injustice : je veux dire dans la guerre générale contre tout ce qui est rare, étrange, privilégié, la guerre contre l’homme supérieur, l’âme supérieure, le devoir supérieur, la responsabilité supérieure, la plénitude créatrice et dominatrice — aujourd’hui être noble, vouloir être pour soi, savoir être différent, devoir vivre seul et pour son propre compte sont choses qui rentrent dans le concept "grandeur" et le philosophe révélera en quelque mesure son propre idéal en affirmant : "Celui-là sera le plus grand qui saura être le plus solitaire, le plus caché, le plus écarté, l’homme qui vivra par delà le bien et le mal, le maître de ses vertus, qui sera doué d’une volonté abondante ; voilà ce qui doit être appelé de la grandeur : c’est à la fois la diversité et le tout, l’étendue et la plénitude." Et nous le demandons encore une fois : aujourd’hui — la grandeur est-elle possible ? »

Friedrich Nietzsche, Par-delà bien et mal - § 212

16:00 Publié dans Friedrich Nietzsche | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

26/09/2012

Nietzsche et le Christ, par Maurice G. Dantec

=--=Publié dans la Catégorie "Friedrich Nietzsche"=--=

J'ai la même approche de Nietzsche depuis que j'ai lu, il y a bien 25 ans de ça, le livre d'Emmanuel Diet, "Nietzsche et les métamorphoses du Divin"... Nietzsche pratiquait une Théologie Apophatique sans le savoir... encore que...

J'ai mis les deux vidéos entièrement, elles sont courtes, mais c'est dans la seconde que Dantec aborde la question... qu'il laisse d'ailleurs en suspens.

« Vous dites que Dieu se décompose en lui-même. Mais il ne fait que muer : il dépouille sa peau morale. Vous le reverrez bientôt, par-delà le Bien et le Mal. » Friedrich Nietzsche

11:47 Publié dans Friedrich Nietzsche | Lien permanent | Commentaires (6) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook