30/01/2014

Christianisme

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Le triomphe du christianisme fut l’anéantissement de la vie civile pour mille ans. L’islamisme ne fit qu’appliquer le même principe. La mosquée, comme la synagogue et l’église, est le centre de toute vie. Le Moyen Age, règne du christianisme, de l’islamisme et du bouddhisme, est bien l’ère de la théocratie. Le coup de génie de la Renaissance a été de revenir au droit romain, qui est essentiellement le droit laïc, de revenir à la philosophie, à la science, à l’art vrai, à la raison, en dehors de toute révélation.

Ainsi, à mesure que l’Empire baisse, le christianisme s’élève. Durant le IIIème siècle, le christianisme suce comme un vampire la société antique, soutire toutes ses forces et amène cet énervement général contre lequel luttent vainement les empereurs patriotes. Le christianisme n’a pas besoin d’attaquer de vive force, il n’a qu’à se refermer dans ses églises. Il se venge en ne servant pas l’Etat, car il détient presque à lui seul, des principes sans lesquels l’Etat ne saurait prospérer. La cité et l’Etat ne s’accommoderont plus tard avec le christianisme qu’en faisant subir à celui-ci les plus profondes modifications.

Le chrétien des origines est embarrassé, incapable quant aux affaires du monde ; l’Evangile forme des fidèles, non des citoyens. Il en fut de même pour l’islamisme et le bouddhisme. L’avènement de ces grandes religions universelles mit fin à la vieille idée de patrie ; on ne fut plus Romain, Athénien ; on fut chrétien, musulman, bouddhiste ; Les hommes, désormais, vont être rangés d’après leur culte, non d’après leur patrie, ils se diviseront sur des hérésies, non sur des questions de nationalité.

Voila ce que vit parfaitement Marc Aurèle, et ce qui le rendit si peu favorable au christianisme. L’Eglise lui parut un état dans l’état. "Le camp de la piété", ce nouveau "système de patrie fondée sur le Logos divin", n’a rien à voir avec le camp romain, lequel ne prétend nullement former des sujets pour le ciel. L’Eglise, en effet, s’avoue une société complète, bien supérieure à la société civile ; le pasteur vaut mieux que le magistrat. L’Eglise est la patrie du chrétien, comme la synagogue est la patrie du juif ; le chrétien et le juif vivent dans le pays où ils se trouvent comme des étrangers. A peine, même, le chrétien a-t-il un père et une mère. Il ne doit rien à l’empire et l’empire lui doit tout.

Le plus important des devoirs civiques, le service militaire, les chrétiens ne pouvaient le remplir. Ce service impliquait, outre la nécessité de verser le sang, qui paraissait criminelle aux exaltés, des actes que les consciences timorées trouvaient idolâtriques. Il y eut sans doute plusieurs soldats chrétiens au IIème siècle ; mais bien vite l’incompatibilité des deux professions se révélait, et le soldat quittait le ceinturon ou devenait martyr. L’antipathie était absolue ; en se faisant chrétien, on quittait l’armée. "On ne sert pas deux maîtres", était le principe sans cesse répété. La représentation d’une épée ou d’un arc sur une bague était défendue. "C’est assez combattre pour l’empereur que de prier pour lui." Le grand affaiblissement qui se remarque dans l’armée romaine à la fin du IIème siècle, et qui éclate surtout au IIIème siècle, a sa cause dans le christianisme. Celse aperçut ici le vrai avec une merveilleuse sagacité. Le courage militaire qui, selon le Germain, ouvre seul le Walhalla, n’est point par lui-même une vertu aux yeux du chrétien. S’il est employé pour une bonne cause, à la bonne heure ; sinon, il n’est que barbarie. Certes, un homme très brave à la guerre peut être un homme de médiocre moralité ; mais une société de parfaits serait si faible !

Pour avoir été trop conséquent, l’Orient chrétien a perdu toute valeur militaire. L’islam en a profité, et a donné au monde le triste spectacle de cet éternel chrétien d’Orient, partout le même malgré la différence des races, toujours battu, toujours massacré, incapable de regarder en face un homme de guerre, offrant perpétuellement son cou au sabre, victime peu intéressante car elle ne se révolte pas et ne sait pas tenir une arme, même quand on la lui met dans les mains. »

Ernest Renan, Histoire des origines du christianisme

16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Achèvement

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Le christianisme a engendré tout ce qu’il pouvait engendrer, y compris, au travers du processus de sécularisation, les formes sociales et idéologiques qui ont pu contester son autorité sur les bases de sa propre inspiration. L’erreur serait donc d’interpréter la sécularisation comme une soustraction progressive de la sphère publique à l’emprise de la religion chrétienne. La sécularisation correspond bien à une émancipation vis-à-vis de l’Eglise, mais par le biais d’une transposition dans la sphère profane des thèmes caractéristiques de cette religion : "justice" au sens biblique du terme, pouvoir politique conçu sur le modèle du pouvoir divin, attente "eschatologique" d’ "un avenir radieux", etc. René Rémond, dans son dernier livre reconnaît lui-même que "la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 constitue une version sécularisée des principes que le christianisme a contribué à introduire ou à légitimer". Le fait générateur des sociétés modernes, ce n’est donc pas tant l’abandon de la perspective chrétienne que sa transposition profane – hérétique bien entendu du point de vue chrétien traditionnel – sous forme de toute une série de "grands récits" idéologiques où le "bonheur" a remplacé le salut, et l’avenir s’est substitué à l’au-delà. Pour le dire en d’autres termes, la sécularisation, c’est le passage de la croyance religieuse à la croyance politique, sans quitter le domaine de la croyance. On pourrait dire, de ce point de vue, que l’Eglise n’a plus été en mesure d’imposer ses vues au moment où la modernité s’achevait, non parce qu’elle avait échoué à transmettre ses valeurs , mais, au contraire, parce qu’elle avait réussi à les diffuser partout, dans un monde qui pouvait dès lors s’y référer sans elle, et même contre elle.

Il ne faut pas s’attendre aujourd’hui à une disparition du christianisme, mais à son "achèvement". "Achèvement" signifie à la fois la fin (la phase finale) et le stade le plus achevé (la complétude). C’est en ce sens que l’on peut dire du christianisme qu’il "a fait son temps" au double sens de l’expression. Cela signifie d’une part que la foi chrétienne a aujourd’hui achevé son cycle historique, mais également que si le christianisme est appelé à s’ "achever", c’est d’abord qu’il a réussi. Marcel Gauchet, qui a bien analysé ce phénomène, a très justement décrit le christianisme comme "la religion de la sortie de la religion" – c’est-à-dire comme une religion qui portait en elle les germes de sa propre négativité, et donc de sa propre dissolution. »

Alain de Benoist, in Terre et Peuple, septembre 2001

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

29/01/2014

La doctrine chrétienne impliquait une révolution sociale

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« La doctrine chrétienne impliquait une révolution sociale. Elle affirmait en effet, pour la première fois, non que l’âme existe, mais que tous en possèdent une identique en naissant. Les hommes de la culture antique, qui ne naissaient dans une religion que parce qu’ils naissaient dans une patrie, avaient plutôt tendance à penser qu’en adoptant un comportement empreint de rigueur et de maîtrise de soi, il pouvait arriver qu’on se forgeât une âme, mais qu’un tel sort était évidemment réservé aux meilleurs. L’idée que tous les hommes pussent indifféremment en être gratifiés, par le seul fait de leur existence, leur était choquante. Le christianisme soutenait au contraire que tout un chacun naissait avec une âme, ce qui revenait à dire que les hommes naissaient égaux devant Dieu.

D’autre part, dans son refus du monde, le christianisme se présentait comme l’héritier d’une vieille tradition biblique de détestation des puissants, d’exaltation systématique des "humbles et des pauvres", dont les prophètes et les psalmistes avaient annoncé le triomphe et la revanche sur les civilisations "iniques et orgueilleuses".

(…)

"Voici l’idéal social du prophétisme juif, écrit Gérard Walter : une sorte de nivellement général qui fera disparaître toutes les distinctions de classe et qui aboutira à la création d’une société uniforme, d’où seront bannis tous les privilèges, quels qu’ils soient . Ce sentiment égalitaire, poussé jusqu’à la dernière limite, va de pair avec celui de l’animosité irréductible à l’égard des riches et des puissants, qui ne seront pas admis dans le royaume futur."

Dés lors, on comprend mieux que le christianisme soit d’abord apparu aux anciens comme une sorte de religion d’esclaves, véhiculant une sorte de "contre culture", ne recueillant de succès qu’auprès des insatisfaits, des déclassés, des envieux, des révolutionnaires avant la lettre : esclaves, artisans, foulons, cardeurs, savetiers, femmes isolées, etc. Celse décrit les premières communautés chrétiennes comme "un ramassis de gens ignorants et de femmes crédules, recrutés dans la lie du peuple."

Nulle idée n’est alors plus odieuse aux chrétiens que l’idée de patrie : comment pourrait-on servir à la fois la terre des pères et le Père des cieux ? Ce n’est pas de la naissance, ni de l’appartenance à la cité, ni de l’ancienneté de la lignée, que dépend le salut, mais de la seule conformité aux dogmes. Dés lors, il n’y a plus à distinguer que les croyants des incroyants, les autres frontières doivent disparaître. Hermas, qui jouit à Rome d’une grande autorité, condamne les convertis à être partout en exil : "Vous, les serviteurs de Dieu, vous habitez sur une terre étrangère. Votre cité est loin de cette cité."

Ces dispositions d’esprit expliquent la réaction Romaine. Celse, patriote préoccupé par le salut de l’Etat, qui pressent l’affaiblissement de l’imperium et la baisse du sentiment civique qui pourrait résulter du triomphe de l’égalitarisme chrétien, commence son "Discours vrai" par ces mots : "Il est une nouvelle race d’hommes nés d’hier, sans patrie ni traditions antiques, ligués contre toutes les institutions religieuse et civiles, poursuivis par la justice, généralement notés d’infamie, et qui se font gloire de l’exécration commune, ce sont les chrétiens. Ce sont des factieux prétendant faire bande à part et se séparer de la société commune."

Le principe impérial est à cette époque l’outil d’une conception du monde qui se réalise sous la forme d’un vaste projet. Grâce à lui, la pax romana règne dans un monde ordonné. (…) Mais, pour les chrétiens, l’Etat païen est œuvre de Satan. L’empire, suprême symbole d’une force orgueilleuse, n’est qu’arrogante dérision. Toute l’harmonieuse société romaine est déclarée coupable ; sa résistance aux exigences monothéistes, ses traditions, son mode de vie, sont autant d’offense aux lois du socialisme céleste. Coupable, elle doit être châtiée, c’est-à-dire détruite. »

Alain de Benoist, Les idées à l’endroit

16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Hostile à toute école et à tout savoir

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Sait-on qu’il y a deux querelles scolaires et que la plus célèbre –séparant l’école publique de l’école privée- n’est ni la plus vraie ni la plus acharnée ? Sait-on qu’une autre querelle, traversant l’école publique elle-même, y oppose les amis du savoir à ceux qui, sous couvert de gestion, de pédagogie ou de dévouement, en réalité les haïssent ? Sait-on qu’il n’y a depuis 1945, qu’une seule et même Réforme et que les gouvernements, qu’ils se réclament de la droite ou de la gauche, ont tous la même politique : mettre en place cette Réforme unique et tentaculaire ? Sait-on que cette dernière est radicalement hostile à toute école et à tout savoir ? »

Jean-Claude Milner, De l’école

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

28/01/2014

Principe de Noah

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« La décomposition des solidarités locales traditionnelles ne menace pas seulement les bases anthropologiques de la résistance morale et culturelle au capitalisme. En sapant également les fondements relationnels de la "confiance" (tels qu’ils prennent habituellement leur source dans la triple obligation de donner, recevoir et rendre) la logique libérale contribue tout autant à détruire ses propres "murs porteurs", c’est-à-dire l’échange marchand et le contrat juridique. Dés que l’on se place sur le plan du simple calcul (et l’égoïste – ou l’économiste – n’en connaît pas d’autre) rien ne m’oblige plus, en effet, à tenir ma parole ou à respecter mes engagements (par exemple sur la qualité de la marchandise promise ou sur le fait que je ne me doperai pas), si j’ai acquis la certitude que nul ne s’en apercevra. A partir d’un certain seuil de désarticulation historique de l’ "esprit du don" (matrice anthropologique de toute confiance réelle) c’est donc la défiance et le soupçon qui doivent logiquement prendre le relais.

Dans ce nouveau cadre psychologique et culturel, le cynisme tend alors à devenir la stratégie humaine la plus rationnelle ; et "pas vu, pas pris", la maxime la plus sûre du libéralisme triomphant (comme le sport en administre la preuve quotidienne à mesure qu’il se professionnalise et qu’il est médiatisé). Comme souvent, c’est le sympathique Yannick Noah qui a su formuler, avec sa rigueur philosophique habituelle, les nouveaux aspects de cette question morale. Son fils, Joakim, ayant récemment commis, selon les mots de Yannick lui-même, "une petite boulette" (alcool et drogue au volant d’un véhicule sans permis avec, en prime, excès de vitesse), notre héros national a aussitôt tenu à lui rappeler publiquement que l’essentiel, en l’occurrence, aurait été "de ne pas se faire pécho" ; ajoutant au passage, que "ça fait vingt ans que je fais le con et je suis encore populaire parce que les gens pensent que je suis un mec bien. Alors Joakim peut faire la même chose." En hommage à cette belle leçon de pédagogie paternelle, je propose donc d’appeler "principe de Noah" la loi qui tend à gouverner une partie croissante des échanges économiques contemporains (on sait par exemple que la contrefaçon est effectivement devenue l’une des industries les plus florissantes du capitalisme moderne). »

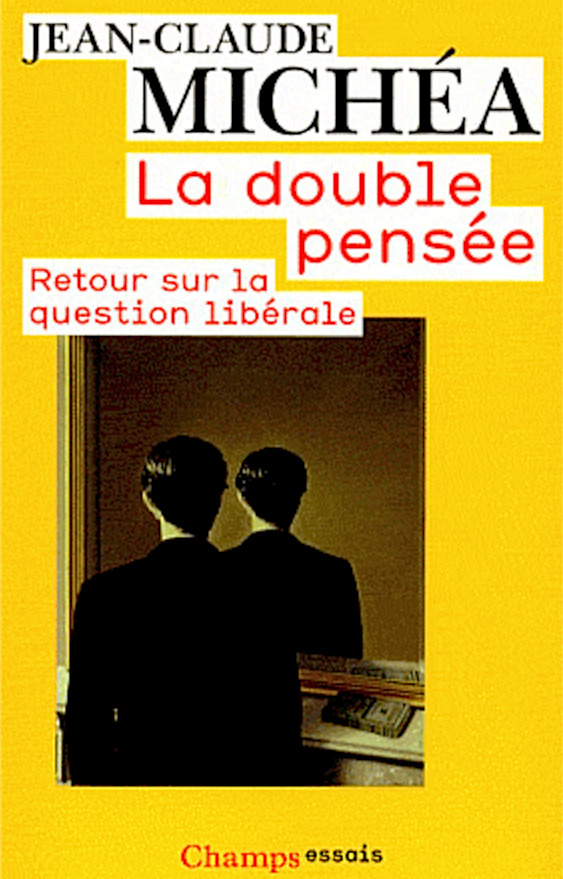

Jean-Claude Michéa, La double pensée

16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Se retrouver à pleurer dans un coin de la chambre

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Quand un homme réunit deux femmes, il n'est pas inhabituel que l'une des deux, se sentant négligée à tort ou à raison, se retrouve à pleurer dans un coin de la chambre. D'après la façon dont se déroulaient les choses jusqu'ici, il semblait bien que la personne qui se retrouverait à pleurer dans son coin serait lui. »

Philip Roth, Le rabaissement

11:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

On connaît la description par Jacques Attali de cette magnifique hyperclasse promise à la domination du nouveau monde sans frontières...

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« On connaît la description par Jacques Attali de cette magnifique hyperclasse promise à la domination du nouveau monde sans frontières : "Ils ne posséderont ni entreprises ni terres, ni charges. Riches d’un actif nomade, ils l’utiliseront de façon nomade, pour eux-mêmes, mobilisant promptement du capital et des compétences en des ensembles changeants, pour des finalités éphémères dans lesquelles l’Etat n’aura pas de rôle. Ils n’aspireront pas à diriger les affaires publiques (la célébrité politique sera pour eux une malédiction). Ils aimeront créer, jouir, bouger. Connectés, informés, en réseau, ils ne se préoccuperont pas de léguer fortune ou pouvoir à leurs rares enfants : seulement une éducation. Riches de surcroît, ils vivront luxueusement en nomades de luxe, souvent sans payer ce qu’ils consomment. Ils porteront le meilleur et le pire d’une société volatile, insouciante égoïste et hédoniste, partagés entre le rêve et la violence. L’hyperclasse regroupera plusieurs dizaines de millions d’individus. Ils seront attachés à la liberté, aux droits des citoyens, à l’économie de marché, au libéralisme, à l’esprit démocratique. Ils voteront, créeront des associations de consommateurs, cultiveront et développeront une conscience aiguë des enjeux planétaires ; à terme ils s’intéresseront plus à la condition humaine qu’à l’avenir de leur propre progéniture." (…)

Il serait donc bienvenu de reprendre sous une forme adaptée à notre époque, la vieille maxime d’August Bebel : "Quand l’ennemi de classe accepte de me médiatiser, je me demande toujours quelle bourde j’ai encore bien pu commettre." Si TF1 ou Canal Plus décident de vous envoyer trois journalistes chaque fois que votre association réunit 300 personnes, il est effectivement temps de vous interroger sur ce que vous êtes réellement en train de dire ou de faire –surtout si quelques unes des stars les plus glauques du show-biz ont jugé excellent pour leur image de parader à vos cotés. Ou quand, par exemple, Jean-pierre Foucault accepte de poser l’une de ses inimitables questions (en l’occurrence "Quel est le mot interdit au Scrabble : Zee, Zoé, Zou ou Zic ?") afin que TF1 puisse contribuer à hauteur de 72 000 euros au financement du Réseau éducation sans frontières (Qui veut gagner des millions, jeudi 3 juillet 2008). Il est sûr qu’il va falloir maintenant beaucoup de subtilité dialectique aux têtes pensantes du Réseau pour expliquer à leurs ouailles le sens d’un si beau geste, de la part de la principale chaîne de propagande d’un Etat qu’elles jugent officiellement raciste et policier. »

Jean-Claude Michéa, La double pensée

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

27/01/2014

Même quand on travaille dans les meilleures conditions possibles, on peut très bien abdiquer tous ses droits d’être humain

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Le spectacle le plus pitoyable, c’est celui de toutes ces voitures garées devant les usines et les aciéries. L’automobile représente à mes yeux le symbole même du faux-semblant et de l’illusion. Elles sont là, par milliers et par milliers, dans une telle profusion que personne, semble-t-il, n’est trop pauvre pour en posséder une. D’Europe, d’Asie, d’Afrique, les masses ouvrières tournent des regards envieux vers ce paradis où le prolétaire se rend à son travail en automobile. Quel pays merveilleux ce doit être, se disent-ils ! (Du moins nous plaisons nous à penser que c’est cela qu’ils se disent !) Mais ils ne demandent jamais de quel prix se paie ce privilège. Ils ne savent pas que quand l’ouvrier américain descend de son étincelant chariot métallique, il se donne corps et âme au travail le plus abêtissant que puisse accomplir un homme. Ils ne se rendent pas compte que même quand on travaille dans les meilleures conditions possibles, on peut très bien abdiquer tous ses droits d’être humain. Ils ne savent pas que (en américain) les meilleures conditions possibles cela signifie les plus gros bénéfices pour le patron, la plus totale servitude pour le travailleur, la pire tromperie pour le public en général. Ils voient une magnifique voiture brillante de tous ses chromes et qui ronronne comme un chat ; ils voient d’interminables routes macadamisées si lisses et si impeccables que le conducteur a du mal à ne pas s’endormir ; ils voient des cinémas qui ont des airs de palaces, des grands magasins aux mannequins vêtus comme des princesses. Ils voient la peinture et le chromé, les babioles, les ustensiles de toute sorte, le luxe ; ils ne voient pas l’amertume des cœurs, le scepticisme, le cynisme, le vide, la stérilité, l’absolu désespoir qui ronge l’ouvrier américain. Et d’ailleurs, ils ne veulent pas voir tout cela : ils sont assez malheureux eux-mêmes. Ce qu’ils veulent, c’est en sortir ! Ils veulent le confort, l’agrément, le luxe qui portent en eux les germes de la mort. Et ils marchent sur nos traces, aveuglément, sans réfléchir. »

Henry Miller, Le cauchemar climatisé

16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Chacun de nous a une âme infiniment différente des autres âmes et sa provenance est un mystère

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Les croquants dont je suis ne savent rien ou presque rien au-delà de leurs aïeux immédiats, paternels ou maternels ; mais les uns comme les autres ignorent invinciblement leur parenté surnaturelle, et les gouttes d’un sang plus ou moins illustre dont se réclament les superbes ne constituent pour personne l’identité.

Vous pouvez savoir qui vous engendra, mais, sans une révélation divine, comment pourriez-vous savoir qui vous a conçu ? Vous croyez être né d’un acte, vous êtes né d’une pensée. Toute génération est surnaturelle. L’état civil dont vous êtes quelquefois si fier ne sait absolument rien de votre âme et son registre de néant ne peut mentionner que votre corps catalogué à l’avance pour le cimetière. S’il existe un arbre généalogique des âmes, les Anges seuls peuvent être admis à le contempler. Les autres arbres ainsi dénommés sont décevants et incertains. La généalogie des âmes ! Qui peut comprendre cela ?

Vous êtes le fils ou le petit-fils d’un grand homme. Si vous n’êtes pas précisément un avorton, on vous dira que vous avez hérité de son âme, comme si ce lieu commun avait un sens. Chacun de nous a une âme infiniment différente des autres âmes et dont la provenance est un mystère. Elle vient d’en haut ou d’en bas, de très loin ou de très près, mais elle va où elle doit aller, infailliblement. Il y a des êtres humains écrasés par leur âme qui paraît trop grande pour eux et il y en a une infinité qui ne la sentent même pas. Et cependant ils n’ont que cela, les uns et les autres, et il n’est pas possible d’y rien changer.

Âmes de saints, âmes de poètes, âmes de barbares, âmes de pédants ou d’imbéciles, âmes de cent mille bourreaux pour une seule âme de martyr, âmes sombres ou lumineuses, d’où venez vous et quelle Volonté inscrutable vous a réparties ?

Je sais bien que je suis né à telle époque, en un lieu déterminé, et que j’ai un nom parmi les hommes. J’ai eu un père et une mère, j’ai eu des frères, des amis et des ennemis. Tout cela est indubitable, mais j’ignore le nom de mon âme, j’ignore d’où elle est venue et, par conséquent, je ne sais absolument pas qui je suis. Quand elle quittera mon corps, celui-ci tombera en poussière et les chères créatures qui me survivront en pleurant, héritières de mon ignorance, ne pourront me désigner dans leurs prières que par le nom d’emprunt qui servit à me séparer un peu des autres mortels. »

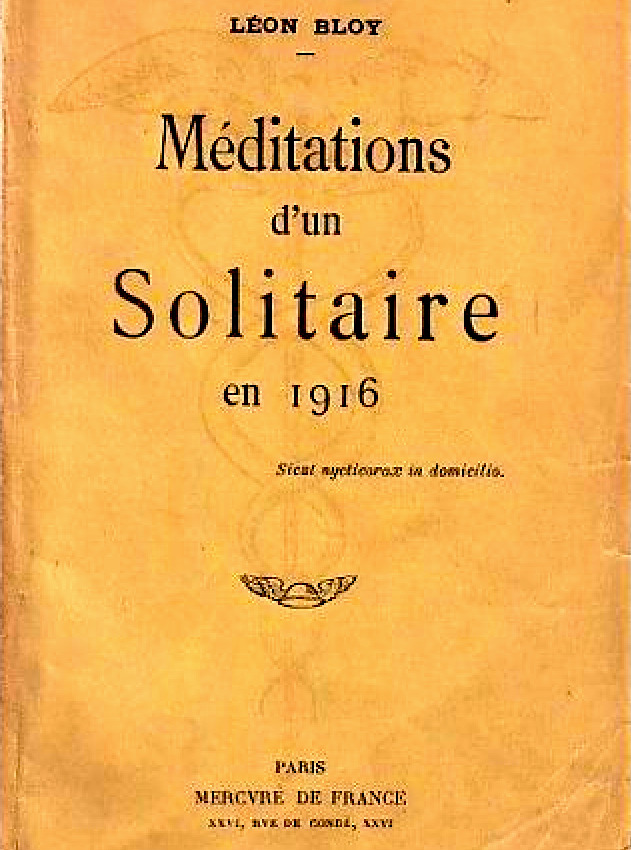

Léon Bloy, Méditations d’un solitaire

10:59 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

25/01/2014

Une obsession française

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Un des vices de la France a été la perfection – laquelle ne se manifeste jamais aussi clairement que dans l’écriture. Le souci de bien formuler, de ne pas estropier le mot et sa mélodie, d’enchaîner harmonieusement les idées, voilà une obsession française. Aucune culture n’a été plus préoccupée par le style et, dans aucune autre, on n’a écrit avec autant de beauté, à la perfection. Aucun Français n’écrit irrémédiablement mal. Tous écrivent bien, tous voient la forme avant l’idée. Le style est l’expression directe de la culture. Les pensées de Pascal, vous les trouvez dans tout prêche et dans tout livre religieux, mais sa manière de les formuler est unique ; son génie en est indissociable. Car le style est l’architecture de l’esprit. Un penseur est grand dans la mesure où il agence bien ses idées, un poète, ses mots. La France a la clé de cet agencement. C’est pour cela qu’elle a produit une multitude de talents. En Allemagne, il faut être un génie pour s’exprimer impeccablement, et encore ! »

Emil Cioran, De la France

21:40 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

24/01/2014

Gleichschaltung

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Ce qu'un esprit naïf appelle raison n'est rien d'autre que la transposition dans l'absolu de ses propres jugements de valeur. L'individu identifie simplement des fruits de son propre raisonnement avec la notion branlante de la raison absolue. Aucun écrivain socialiste n'a jamais accordé une pensée à l'hypothèse dans laquelle l'entité abstraite qu'il voudrait investir d'un pouvoir illimité — qu'il l'appelle humanité, société, nation, état ou gouvernement — s'en servirait dans des intentions que lui-même désapprouve. Un socialiste plaide pour le socialisme parce qu'il est absolument convaincu que le dictateur suprême de sa république socialiste serait raisonnable, c'est-à-dire penserait comme lui-même, militant socialiste ; que ce dictateur poursuivrait les mêmes fins que lui, simple militant, approuve entièrement ; et qu'il chercherait à y parvenir en choisissant les mêmes moyens que lui, militant socialiste, entendrait adopter. Chaque socialiste tient pour authentiquement socialiste uniquement le système qui répond complètement à ces conditions-là ; toutes les autres espèces se réclamant du nom socialiste ne sont que des contrefaçons entièrement différentes du vrai socialisme. Chaque socialiste est un dictateur camouflé. Malheur à tout dissident ! Il s'est déchu lui-même de son droit de vivre et doit être "liquidé".

L'économie de marché rend la coopération pacifique possible même entre des gens qui sont en désaccord dans leurs jugements de valeur. Dans les plans des socialistes, il n'y a pas de place pour les vues divergentes. Leur principe est la "Gleichschaltung", l'uniformisation parfaite imposée par la police.

L'on dit souvent que le socialisme est une religion. C'est en vérité une religion d'auto-déification. L'État et le gouvernement des planistes, le peuple des nationalistes, la Société des marxistes et l'Humanité des positivistes selon Auguste Comte, sont les noms du dieu de ces nouvelles religions. Mais chacune de ces idoles n'est qu'un simple nom d'emprunt dont s'affuble la volonté particulière du réformiste. En conférant à son idole tous les attributs que les théologiens attachent à la Divinité, l'Ego hypertrophié se glorifie lui-même. Il est infiniment bon, omnipotent, omniprésent, omniscient, éternel. Il est le seul être parfait dans un monde imparfait.

La science économique n'a pas vocation à examiner la foi aveugle et le fanatisme. Les croyants sont inaccessibles à toute critique. A leurs yeux la critique est un scandale, une révolte blasphématoire des hommes mauvais contre l'impérissable splendeur de leur idole. L'économie ne s'occupe que des plans socialistes, et non des facteurs psychologiques qui conduisent des gens à épouser les dogmes de la statolâtrie. »

« La critique faite par Marx du mode de production capitaliste est entièrement fausse. Même les marxistes les plus orthodoxes n'ont pas le front de soutenir sérieusement sa thèse essentielle, à savoir que le capitalisme aboutit à l'appauvrissement continuel des salariés. Mais si, pour la clarté de la discussion, l'on admet toutes les absurdités de l'analyse marxiste sur le capitalisme, rien n'est pour autant gagné quant à la démonstration de ces deux thèses, que le socialisme soit voué à s'instaurer, et qu'il soit non seulement un meilleur système que le capitalisme, mais encore le plus parfait des systèmes, dont la réalisation finale apportera à l'homme la félicité perpétuelle dans son existence terrestre. Tous les syllogismes compliqués des pesants volumes publiés par Marx, Engels et des centaines d'auteurs marxistes, ne peuvent masquer le fait que la seule et unique source de la prophétie de Marx soit une prétendue inspiration, par laquelle Marx affirme avoir deviné les projets des mystérieuses puissances réglant le cours de l'histoire. Comme Hegel, Marx était un prophète, communiquant au peuple la révélation qu'une voix intérieure lui avait confiée. »

Ludwig von Mises, L'Action humaine

16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Imperméabilité

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Je m’insurge contre l’abus de langage par lequel, de plus en plus, on en vient à confondre le racisme et des attitudes normales, légitimes même, en tout cas inévitable. Le racisme est une doctrine qui prétend voir dans les caractères intellectuels et moraux attribués à un ensemble d'individus l'effet nécessaire d'un commun patrimoine génétique. On ne saurait ranger sous la même rubrique, ou imputer automatiquement au même préjugé l’attitude d’individus ou de groupes que leur fidélité à certaines valeurs rend partiellement ou totalement insensibles à d’autres valeurs. Il n’est nullement coupable de placer une manière de vivre et de la penser au-dessus de toutes les autres et d’éprouver peu d’attirance envers tels ou tels dont le genre de vie, respectable en lui-même, s’éloigne par trop de celui auquel on est traditionnellement attaché. Cette incommunicabilité relative peut même représenter le prix à payer pour que les systèmes de valeurs de chaque famille spirituelle ou de chaque communauté se conservent, et trouvent dans leur propre fonds les ressources nécessaires à leur renouvellement. Si comme je l'ai écrit ailleurs, il existe entre les sociétés humaines un certain optimum de diversité au-delà duquel elles ne sauraient aller, mais en dessous duquel elles ne peuvent non plus descendre sans danger, on doit reconnaître que cette diversité résulte pour une grande part du désir de chaque culture de s’opposer à celles qui l’environnent, de se distinguer d’elles, en un mot d’être soi : elles ne s’ignorent pas, s’empruntent à l’occasion, mais pour ne pas périr, il faut que, sous d’autres rapports persiste entre elles une certaine imperméabilité. »

Claude Lévi-Strauss, Le Regard éloigné

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

23/01/2014

Shakespeare est interdit parce qu'il est vieux. Ici, nous n'avons pas l'emploi des vieilles choses.

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Un Etat totalitaire vraiment "efficient" serait celui dans lequel le tout-puissant comité exécutif des chefs politiques et leur armée de directeurs auraient la haute main sur une population d'esclaves qu'il serait inutile de contraindre, parce qu'ils auraient l'amour de leur servitude. »

« - La population optimale est sur le modèle de l'iceberg: huit neuvièmes au-dessous de la ligne de flottaison, un neuvième au-dessus.

- Et ils sont heureux, au-dessous de la ligne de flottaison ? En dépit de ce travail affreux ?

- Ils ne le trouvent pas tel, eux. Au contraire, il leur plait. Il est léger, et d'une simplicité enfantine.

Pas d'effort excessif de l'esprit ni des muscles. Sept heures et demie d'un travail léger, nullement épuisant, et ensuite la ration de soma, les sports, la copulation sans restriction, et le Cinéma Sentant.

Que pourraient-ils demander de plus? »

« - Shakespeare est interdit parce qu'il est vieux. Ici, nous n'avons pas l'emploi des vieilles choses.

- Même si elles sont belles ?

- Surtout si elles sont belles. La beauté attire, et nous ne voulons pas que l'on soit attiré par les vieilles choses. Nous voulons qu'on aime les neuves.

- Mais les neuves sont si stupides, si affreuses ! Ces spectacles, où il n'y a rien que des hélicoptères volant de tous cotés, et où l'on ressent les gens qui s'embrassent !

Des boucs et des singes !

- Des animaux bien gentils, pas méchants en tout cas... »

« - On ne peut demander qu'à un Epsilon de faire des sacrifices d'Epsilon, pour la bonne raison que pour lui, ce ne sont pas des sacrifices: c'est la ligne de moindre résistance.

Son conditionnement a posé des rails sur lesquels il lui faut marcher. Il ne peut s'en empêcher; il est fatalement prédestiné. »

« - Le monde est stable à présent. Les gens sont heureux ; ils obtiennent ce qu'ils veulent, et ils ne veulent jamais ce qu'ils ne peuvent obtenir. (...) Ils sont conditionnés de telle sorte que, pratiquement, ils ne peuvent s'empêcher de se conduire comme ils le doivent. Et si par hasard quelque chose allait de travers, il y a le soma.

Il nous faut choisir entre le bonheur et ce que l'on appelait autrefois le grand art. Nous avons sacrifié le grand art. Nous avons à la place le Cinéma Sentant et l'orgue à parfums.

- Mais ils n'ont aucun sens !

- Ils représentent pour le spectateur un tas de sensations agréables. (...) Cela exige l'habileté la plus énorme. Nous fabriquons des voitures avec le minimum d'acier, et des oeuvres d'art avec pratiquement rien d'autre que de la sensation pure. »

« - Ce n'est pas seulement l'art qui est incompatible avec la stabilité. Il y a aussi la science. La vérité est une menace, et la science est un danger public. Nous sommes obligés de la tenir soigneusement enchainée et muselée. (...) Elle nous a donné l'équilibre le plus stable de l'histoire. Mais nous ne pouvons pas permettre à la science de défaire ce qu'elle a accompli. Voila pourquoi nous limitons avec tant de soins le champ de ses recherches. Nous ne lui permettons de s'occuper que des problèmes les plus immédiats du moment. Toutes les autres recherches sont soigneusement découragées. »

« Mais qui dit chasteté, dit passion ; qui dit chasteté, dit neurasthénie. Et la passion et la neurasthénie, c'est l'instabilité. Et l'instabilité, c'est la fin de la civilisation. On ne peut avoir une civilisation durable sans une bonne quantité de vices aimables. »

Aldous Huxley, Le Meilleur des Mondes

23:25 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Je veux l’intelligence sans limite, sans repos , sans frein, sans empêchement, sans sommeil !

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

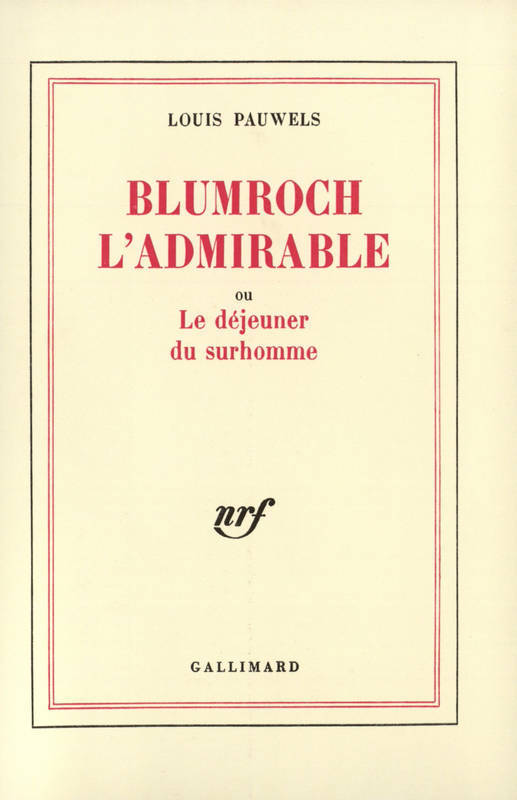

« Flamber d’un tout autre feu ! Je veux l’esprit sans origine et sans barrière ! Je veux la flamme sans fin ! Je veux l’intelligence, rien que l’intelligence, mais toute l’intelligence! L’intelligence que rien n’entrave, rien n’arrête, sans autre objet qu’elle-même ! Je veux que rien ne dorme dans mon cerveau, que tout travaille, s’active, se déchaîne, parle ! Que la puissance de l’esprit efface, dévore, absorbe toutes choses et moi-même ! Je veux l’intelligence sans limite, sans repos , sans frein, sans empêchement, sans sommeil ! Je veux l’intelligence comme une chose non humaine, comme une passion sans obstacle ! Je veux l’intelligence !

(…) Il n’y a qu’une morale : vaincre tous les obstacles qui nous empêchent de nous surpasser. (…) Il existe deux façons d’aller à la sagesse : se priver de tout, c’est dangereux; la satiété est plus sûre. »

Louis Pauwels, Blumroch l'admirable ou le déjeuner du surhomme

11:21 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

22/01/2014

Aux temps romains, on vous aidait à vous tuer, ouvertement

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Notre société a autorisé la "pilule", et, ce faisant, elle rend plus heureux le genre humain. Elle y réussirait mieux encore en autorisant, mettant au point et réglementant l’euthanasie : empêcher les hommes de souffrir quand ils meurent, voilà qui est plus important que d’aller dans la lune, et qui devrait intéresser les distributeurs de prix Nobel. Aux temps romains, on vous aidait à vous tuer, ouvertement. Aujourd’hui l’officieux serait l’objet de poursuites. Elle était bien noble, pourtant, la conception que c’était votre ami, votre compagnon d’armes, votre esclave, qui vous aidait à vous tuer ; c’était avec celui-là qu’on aurait pu à bon droit faire le "mêlement des sangs" ; quel que fût son rang, ce pacte faisait de lui votre égal. Mais aujourd’hui ! Honte à la société où l’on n’a le droit de dire à personne : "Achevez-moi" ! »

Henry de Montherlant, Le treizième César

16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La vie intérieure de l’homme moderne...

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

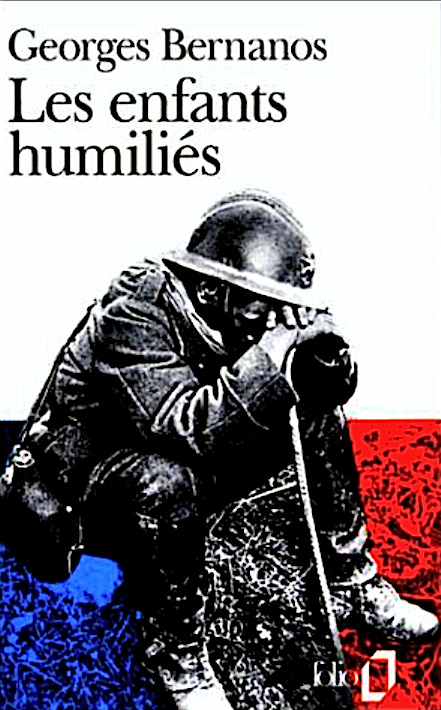

« L’espérance, voilà le mot que je voulais écrire. […] La vie intérieure de l’homme moderne a un rythme trop rapide pour que s’y forme et murisse un sentiment si ardent et si tendre, il hausse les épaules à l’idée de ces chastes fiançailles avec l’avenir. […] Le monde moderne n’a pas le temps d’espérer, ni d’aimer, ni de rêver. Ce sont les pauvres gens qui espèrent à sa place, exactement comme les saints aiment et expient pour nous. »

Georges Bernanos, Les enfants humiliés - journal 1939-1940

12:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La République...

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Chaque fois que la République ôte sa chemise, c’est pour en mettre une plus merdeuse. »

Léon Bloy, L’Invendable (Journal, 1904-1907)

10:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le lecteur doit plutôt se préparer à une marche hasardeuse...

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Le recours aux forêts — ce n'est pas une idylle qui se cache sous ce mot. Le lecteur doit plutôt se préparer à une marche hasardeuse, qui ne mène pas seulement hors des sentiers battus, mais au-delà des frontières de la méditation. »

Ernst Jünger, Traité du rebelle

08:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Cette fumée refoulée en nous par un vent d'adversité

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Tout ce qui se dégage de notre cœur et de notre cerveau n'est que fumée, mais quelle angoisse au cœur, quelle obstruction au cerveau, quand cette fumée, au lieu de monter en l'air en gaies spirales, est refoulée en nous par un vent d'adversité ! »

Edmond Thiaudière, La Proie du Néant

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

21/01/2014

Il te restera un souvenir dans la parole des hommes ; ne la regarde pas comme une chose sans valeur

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Hélas ! ne faisons pas le mal pendant que nous sommes dans ce monde ; tournons nos mains sincèrement vers le bien. Ni le bon, ni le méchant ne dureront à jamais : ce qu’il y a de mieux, c’est de laisser de bonnes actions comme souvenir. Tu ne jouiras pas toujours des richesses, de l’or et des grands palais, niais il te restera un souvenir dans la parole des hommes ; ne la regarde pas comme une chose sans valeur. »

Abū-l-Qāsim Manṣūr ibn Ḥasan al-Ṭūṣī dit Ferdowsî, Le Livre de Feridoun et de Minoutchehr Rois de Perse d'après le Shah-Nameh

« L'amant à qui l'on tend la coupe à pareille heure est renégat de son amour s'il refuse : le vin de minuit est sacré !

O dévots, ne nous blâmez pas. Ceux qui boivent jusqu'à la lie vont dans le sens de leurs destins. Le vin, le Seigneur l'a donné.

Celui qu'en ma coupe il versa, je le bus sans qu'il m'en condamne. Etait-ce vin du Paradis ou de la folie, je ne sais.

Rires du vin, boucles mêlées, beauté des belles créatures ont brisé bien des repentirs. »

Khwajeh Chams ad-Din Mohammad Hafez-e Chirazi dit Hafez

« Une seule perle a souvent plus de valeur qu'un monceau de perles. »

« O roi ! si tu tiens à ton bonheur, veille à celui de tes sujets. »

« Accueille avec bonté les étrangers et les voyageurs. Ta renommée dépend d'eux. »

« Accorde ta confiance à l'homme qui craint Dieu, et méfie-toi de l'homme qui ne craint que le sultan. »

« N'attache de prix qu'aux trésors que tu pourras emporter avec toi dans le Paradis. »

« Le hanneton qui est juché sur une rose est encore un hanneton. »

« Ce chat que tu caresses mangera ta colombe. »

« Le tumultueux torrent qui descend des montagnes va se perdre dans les ravins, mais la plus modeste goutte de rosée est aspirée par le soleil qui l'élève jusqu'aux étoiles. »

« Serais-tu riche comme Karoûn, fais apprendre un métier à ton fils. »

« Ta femme ne pourra sortir de chez toi que le jour de son enterrement. »

Mushrif-ud-Din Abdullah dit Saadi, Le Jardin des fruits

« Luths, parfums et coupes,

lèvres, chevelures et longs yeux,

jouets que le Temps détruit, jouets !

Austérité, solitude et labeur,

méditation, prière et renoncement,

cendres que le Temps écrase, cendres ! »

« Autrefois, quand je fréquentais les mosquées,

je n'y prononçais aucune prière,

mais j'en revenais riche d'espoir.

Je vais toujours m'asseoir dans les mosquées,

où l'ombre est propice au sommeil. »

« “ Allah est grand !” . Ce cri du moueddin ressemble à une immense plainte.

Cinq fois par jour, est-ce la Terre qui gémit vers son créateur indifférent ? »

« Puisque notre sort, ici-bas, est de souffrir puis de mourir,

ne devons-nous pas souhaiter de rendre le plus tôt possible à la terre notre corps misérable ?

Et notre âme, qu'Allah attend pour la juger selon ses mérites, dites-vous ?

Je vous répondrai là-dessus quand j'aurai été renseigné par quelqu'un revenant de chez les morts. »

Ghiyath ed-din Abdoul Fath Omar Ibn Ibrahim al-Khayyām Nishabouri dit Omar Khayyam

« Je viens de cette âme

qui est à l'origine de toutes les âmes

je suis de cette ville

qui est la ville de ceux qui sont sans ville

Le chemin de cette ville n'a pas de fin

Va, perds tout ce que tu as,

c'est cela qui est le tout. »

« La vérité est un miroir tombé de la main de Dieu et qui s'est brisé. Chacun en ramasse un fragment et dit que toute la vérité s'y trouve. »

« Les conseils de Mevlana :

1. Sois comme l'eau courante pour la générosité et l'assistance.

2. Sois comme le soleil pour l'affection et la miséricorde.

3. Sois comme la nuit pour la couverture des défauts d'autrui.

4. Sois comme la mort pour la colère et la nervosité.

5. Sois comme la terre pour la modestie et l'humilité.

6. Sois comme la mer pour la tolérance.

7. Ou bien parais tel que tu es ou bien sois tel que tu parais. »

Jalâl ud Dîn Rûmî

« L’amour est une perfection qui est impliquée dans la perfection divine. Lorsque chez l’amant mystique cette perfection a rejoint, depuis la pure condition créaturelle, la majesté de la divinité,

son être extérieur et son être intérieur assument la condition seigneuriale divine. Il cherche alors

sa patrie d’origine. Il devient indifférent aux événements de l’époque, aux vicissitudes du temps, à

l’influence du lieu. Lorsqu’il est investi de la perfection même, les voiles de la condition suzeraine

divine (robûbîya) s’enlèvent, et l’amant d’amour divin est emporté au lieu propre de son origine première. Tout en étant dans les connexions terrestres, il est gardé sous la protection de la munificence, car les esprits-saints sont préservés par un voile dans les enceintes sacro-saintes, de la corruption du monde. Il n’y a plus (pour eux) que transfert de station mystique en station mystique. Ceux qui furent faits des vivants par l’amour divin, jamais l’aiguillon de la mort ne pourra les atteindre. »

« Celui qui se familiarise avec Dieu, devient familier avec toute chose belle, avec tout visage séduisant, avec toute voix belle, avec tout parfum excellent. Les vrais mystiques savent làdessus

des secrets qu’il n’est pas bon de dévoiler aux profanes, sous peine d’encourir des punitions et des supplices. Lorsque le voile de la contemplation est levé, le Sage trouve la douceur

du langage intime qui rapproche le Désiré du désirant (‘âshiq), lui fait trouver douceur à contempler les Attributs, lui fait désirer la Fiancée Éternelle, et soupirer après le visage du Témoin de l’immortalité. S’il se familiarise avec la Vérité (al-Haqq), ce n’est pas parce qu’il la

comprend (ma’rifa), car la compréhension ferait cesser le désir, et le désirant s’anéantirait sous la

pression du déluge de l’Unité (Tawhîd). Au stade du Désir (‘ishq) le désirant n’a rien d’autre à demander que la beauté de la Vérité (et non le stade de la Sagesse (ma’rifa). A chaque instant il se

tourne de la Vérité vers le monde du Royaume, il aperçoit la Vérité dans les visages des Kérubîm (etc.) jusqu’au Paradis de l’Asile Sacré (Ma’awâ). Et, s’il échappe à la contemplation ambiguë (iltibâs = du Ciel), il aperçoit le royaume de la Terre, il y voit la Vérité dans toute chose belle, sauf

dans Adam, où il se retrouve dans la familiarité divine elle-même, puisque Adam a été proposé aux Anges comme Image adorable de Dieu, familiarité qui a échappé à Satan (iltibâs), et a été exprimée par Bistami (Subhânî : iltibâs al-anâniya). D’où le hadîth; la Rose rouge est la Gloire même de Dieu. Et l’on m’a dit que, lorsque le Prophète voyait une rose en bouton, il la baisait, la

posait sur ses yeux. »

« Tantôt elle est dans les pleurs, tantôt elle est dans les rires ; tantôt ardente de feu, tantôt vibrante de musique ; tantôt la substance même de l’argile humaine est consumée par le feu de l’amour, et tantôt le luth de prééternité accompagne la psalmodie. Tantôt dans l’ivresse mentale, tantôt dans la lucidité, tantôt abolie à soi-même. Tantôt dans l’angoisse, tantôt dans l’exultation ; tantôt dans la crainte, tantôt dans l’espoir ; tantôt dans la séparation, tantôt dans la réunion. Pas d’étape où faire halte, quand elle est séparée ; pas même de séjour à demeure, lors de la réunion. Voilà ce qui est exigé d’un Fidèle d’amour que Dieu mène en ce monde par les degrés de l’amour humain à l’ascension de l’amour divin ; parce que dans le jardin de l’amour, il ne s’agit que d’un seul et même amour, et parce ce que c’est dans le livre de l’amour humain qu’il faut apprendre à lire la règle de l’amour divin. »

Abû Mohammad Rûzbehân-i Baklî, extraits du livre: le Jasmin des fidèles d’amour

22:29 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le visage ordinaire et usé d’une fille grandie dans les taudis

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Le train m’emportait à travers un monstrueux paysage de terrils, de cheminées, de tas de ferrailles, de canaux putrides, de chemins faits de boue et de cendre, tout piétinés d’empreintes de sabots. On était en mars, mais il avait fait affreusement froid, et partout élevaient encore des amoncellements de neige noircie. Comme nous traversions lentement les faubourgs de la ville, nous longeâmes d’interminables rangées parallèles de petits taudis grisâtres qui joignaient perpendiculairement le talus du chemin de fer. Derrière une de ces cahutes, une jeune femme était agenouillée sur les pavés, enfonçant un bâton dans un tuyau de plomb qui devait servir de décharge à un évier placé à l’intérieur, et qui, sans doute, s’était bouché. J’eus le temps de la détailler, avec son tablier qui pendait comme un sac, ses lourds sabots, ses bras rouges de froid. Elle leva la tête au passage du train ; un instant, je fus si prés d’elle que nous aurions presque pu nous regarder dans les yeux ; Elle avait un visage rond et pâle, le visage ordinaire et usé d’une fille grandie dans les taudis, qui a vingt-cinq ans mais en paraît quarante à force d’avortements et de travaux abrutissants, mais ce visage présentait, durant la seconde ou je l’entrevis, l’expression la plus désolée, la plus dénué d’espérance que j’ai jamais contemplée. Je saisis alors combien nous nous trompons quand nous disons : "Pour eux, ce n’est pas la même chose, ce n’est pas comme pour nous" - comme si les gens qui ont grandi dans les taudis ne pouvaient rien imaginer d’autre que des taudis ; en effet, ce que j’avais lu sur son visage, ce n’était pas la souffrance ignorante d’une bête. Elle ne savait que trop bien ce qui lui arrivait, elle comprenait aussi bien que moi quelle destinée affreuse c’était d’être ainsi agenouillée là, dans ce froid féroce, sur les pavés gluants d’une misérable arrière cour, à enfoncer un bâton dans un puant tuyau d’égout. »

George Orwell, Le quai de Wigan

21:15 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Jean-Paul Bourre : La Meute Légendaire

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

La meute légendaire

« Certains chasseurs se souviennent obscurément de l’existence d’un âge d’or de la Chasse, une période légendaire où les tueurs n’entraient pas au royaume enchanté. Ceux-là font vivre, sans même le savoir, la petite flamme sacrée qui brûle au fond des forêts, à la limite de ces mondes étranges dont parlent les croyances populaires. Déjà, dans les "romans de la Table Ronde" tout commençait par une chasse au cerf. Ce cerf blanc qui hante nos sommeils d’enfants était donc bien autre chose qu’un vulgaire gibier fuyant devant la meute assoiffée de carnage… bien autre chose. Une clé, la clé d’une frontière féerique que seul le chasseur au cœur pur pouvait franchir. (Il y a loin du geste rituel, et même du simple coup de fusil qui abat l’oiseau rapide, aux canonnades répétées qui détruisent sans comprendre, pour le plaisir vulgaire d’une détente facile à presser. Ces deux mondes portent le même nom, mais ils n’ont pas les mêmes manières pour exprimer ce qu’est la Chasse.)

Bottés, sonnant de la trompe, d’autres parcourent les mêmes forêts, épuisant le cerf dans une folle poursuite. Casaque rouge ou noire, le chasseur d’aujourd’hui semble tout droit sorti d’un livre mythologique inconnu. Il a des airs d’images d’Epinal qui ravivent les émotions de l’enfance, lorsque sur le parvis d’une église romane nous allions entendre les sonneries des fanfares. Car c’est d’enfance qu’il s’agit, de l’enfance mystérieuse, violente, s’identifiant aux héros des légendes pour revenir éblouie, émerveillée, après l’interminable jeu de piste. Il est curieux de constater que les grands mythes qui ont charmé notre enfance chantent la même chose : l’aventure exaltante du héros et du chasseur. David Crockett, le coureur des bois ami de la nature, le vainqueur de l’Ours devenu son animal totémique, accomplira un cycle prodigieux qui le mènera à la mort, sur les remparts de Fort Alamo. Cette double destinée du guerrier et du chasseur réveille en nous les images d’une vie singulière, aux limites du rêve, à la mesure des lois naturelles que l’homme retrouve à travers l’instinct.

La Chasse est un voyage, une épopée qui renverse la raison pour aller chercher ailleurs une réponse à l’incendie qui ravage les muscles et le cœur du chasseur. Celui qui galope huit heures à cheval dans les sous-bois de Sologne pour la seule ivresse de la poursuite, celui-là appartient déjà à la Légende. Mais ce champion de l’errance se fait de plus en plus rare, à l’heure où les "officiels" de la chasse suivent la Meute au volant de leurs voitures, l’œil collé sur le pare-brise comme sur l’écran d’un téléviseur où l’on projetterait La Grande Meute. Ceux-là regagneront leurs châteaux de brique rose, traversant les villages en conquérants, avec la vanité de l’homme d’affaires qui vient d’emporter le contrat de l’année.

Tout cela resterait simplement ridicule, comme un mauvais spectacle de cirque, si les bouffons de cour ne prétendaient pas annexer — pour leur seul bon plaisir — la dernière grande aventure humaine.

Ces boutiquiers de province, du fond de leurs demeures classées « monuments historiques », jouent aux aristocrates, en rêvant devant des cerfs empaillés. Mais la pupille de verre des trophées de chasse ne reflète plus aucun vertige. Fini le temps des chasses sauvages, lorsque la Meute splendide entourait le maître d’équipage bravant le Cerf, sa dague luisante au poing. Le châtelain qui "commande" la chasse se contente de la suivre en voiture. Il ne risquera aucun coup d’andouillet. D’ailleurs, il refuse tous les "face à face", quels qu’ils soient, de peur qu’on s’aperçoive bien vite que sa couronne de gloire n’était qu’une vulgaire couronne de papier. La Vénerie légendaire se meurt ; détruite par le snobisme et la vanité de ces dindons de province qui en font une affaire d’honneur… comme si l’honneur leur appartenait encore. Que leur reste-t-il, derrière leurs fenêtres Renaissance avec vue sur le parc ? Une curiosité qui n’a rien à envier à celle des grands ensembles de Sarcelles ; un goût sordide pour les intrigues de concierge, pour le voyeurisme de palier… Tout ça à travers la lorgnette d’un titre qui n’impressionne pourtant plus personne.

L’homme de qualité brave cette médiocrité qui ne vaut pas un cerf. Mais hélas, il n’a pas la science des compromissions. Emporté par son rêve, il ne voit pas les pièges qu’on lui tend, au nom des lois et des embrouilles en tout genre. Si au moins le piège avait la franchise d’un piège de chasse, la dure réalité du métal qui broie avec une violence d’homme, si les intrigues se nouaient à la manière des ronces sauvages, tout serait alors possible pour l’homme de qualité. Mais les ruses pour l’abattre ne viennent pas de la forêt. La forêt se confond tellement à l’homme, qu’il lui serait impossible d’agir par traîtrise. Elle connaît toutes les attitudes du chasseur, la beauté de sa science, la perfection de sa folie, son grand amour pour l’animal qu’il chasse… Les intrigues viennent de l’homme, l’autre, celui qui cherche dans la Chasse les possibilités d’affaires et les joies médiocres de la vanité. L’intrigue vient toujours de l’impuissance de l’homme à comprendre les états de fièvre du coureur des bois.

Sont-ils nombreux ces "chasseurs de l’Impossible", ces meneurs de loups lancés sur la piste du rêve ? De plus en plus rares… car les maniaques du fusil, "les viandeurs" comme les appellent les nostalgiques des anciennes chasses, ont depuis longtemps souillé la noblesse du fusil ou du couteau de Chasse. Les derniers survivants conduisent la Meute légendaire le long des étangs, passent au soir tombant sous les fenêtres des châteaux, pour bien montrer la puissance du rêve sur les petits intérêts bourgeois. La Meute est déjà loin. Elle se moque du cerf empaillé qui fait pourtant l’admiration des visiteurs. Elle poursuit le secret même de la Vie, et n’a que faire de la noblesse de paille, pleine de poussière et d’ennui. La Chasse se mérite. Comme toutes les grandes aventures. Le pire ennemi de la Chasse, c’est la médiocrité qui progresse chaque jour un peu plus, couverte de médailles honorifiques et de titres ronflants. Notre devoir ne serait-il pas de lâcher la Meute sur la médiocrité, pour guérir à tout jamais la forêt du cancer qui la menace ! »

Le Grand Veneur

« Nous sommes à la recherche des derniers héros de Sologne, ceux qui poursuivent le Cerf des légendes pour le seul amour de la poursuite, de la Chasse féerique, celle qui allume dans l’âme les beautés de l’Impossible.

Ils vivent au bord des étangs, au hasard des sous-bois, sur l’itinéraire des équipages fantômes, au-delà des limites humaines.

L’un deux, l’un des plus fameux veneurs de Vouzeron, est un authentique coureur des bois, un spécialiste de la forêt, au sens où l’entendent les gens de cœur. Le voir vivre, c’est assister à un miracle permanent : celui de la Chasse qui incendie le cœur, délie les muscles, réveille le regard aux premières lueurs de l’aube, allume la soif irrationnelle, lorsque le soleil traverse le ciel, comme un animal de légende.

A eux tous, ils forment un clan — au sens tribal —, une caste où se rencontrent les derniers amoureux de la forêt libre. Ils sont à la charnière de deux mondes, comme les sentinelles d’une grandeur appelée à disparaître un jour. Tous leurs gestes sont un élan vers la profondeur, un départ pour la course enivrante. Ils ont l’art de transporter l’extase : une fanfare, le reflet d’un habit rouge, derrière un rideau d’arbres, l’aboiement des chiens qui répondent, la fatigue après plusieurs journées de cheval, lorsque le cœur devenu transparent comprend la forêt… Ils ont la forêt à la place du cœur… et cela leur donne droit à tous les excès, à toutes les folies. (Ce privilège ne sera jamais celui de la noblesse empaillée, qui a oublié que l’orgueil — le vrai — est une aventure où l’on risque beaucoup de soi-même.)

Une terrasse retirée, au bord d’un étang, non loin de la route de Salbris. Un lieu fait pour le calme, les longues méditations, mais aussi l’attente, l’observation...

C’est le ballet du silence, avec son envol de canards sauvages, le cri des poules d’eau qui nous rapproche tout à coup de l’autre rive.

Mlle A. H., nous reçoit sur la terrasse, en bottes de chasse, un couteau au côté. Elle a l’air d’une énigme suspendue au-dessus des eaux, un sphinx armé qui protégerait l’âme profonde de la forêt.

Cette Diane en arme, appartient aux sous-bois de Sologne comme aux étangs paisibles. La violence de la Chasse lui donne l’air victorieux de ceux qui regardent le monde comme une aventure permanente.

"Elle peut galoper plus de huit heures !" avait dit Michel Bellot, qui reçoit souvent la "Chasse" dans son auberge de Nançay.

Alors A. H. parla, de la chasse, d’un de ses amis fils de veneur, l’un des derniers vrais coureurs des bois, en butte aux intrigues de village, aux cabales de salons où l’on décide des chasses à coups d’influence.

"Il gêne tout le monde, expliqua M. Bellot. Sa seule présence dérange. On a déjà tout fait pour nuire à sa réputation. De quoi l’accuse-t-on ? D’être l’un des meilleurs piqueux, de vivre la chasse comme une passion réelle, avec toute la force que donne le véritable amour ! Les petits esprits pardonnent rarement cela. Ils n’aiment pas recevoir des leçons de grandeur." Le coureur des bois, face à la noblesse de paille. A ce point de vue, la ligne qui sépare ces deux races d’individus est hautement significative : d’un côté, la vie dans ce qu’elle a de plus spontané, les mouvements du cœur, l’instinct magique qui envoûte l’homme et l’animal, liés ensemble par le même vertige… de l’autre, la chasse calculée, un spectacle sans ombre, fait pour la vanité et le profit.

... L’homme en habit rouge quitte Vouzeron aux premières lueurs de l’aube. Il galope droit sur la forêt, pour retrouver la vie. »

Jean-Paul Bourre, L'Orgueil des Fous

16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'égalitarisme Nazi...

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

"Si étrange que cela puisse paraître au premier abord, il semble bien que le nazisme lui-même soit un produit de la pensée égalitariste et positiviste moderne. Non pas seulement en tant que — ce serait trop facile — perversion illuministe et raciste (donc sa supposée antithèse), même si son langage conscient s'est articulé sur ce type d'argumentations, mais en tant que théorie égalitariste pathologique, c'est-à-dire inconsciente et contrôlant chaque aspect même le plus futile de l'organisation sociale, culturelle ou politique du national-socialisme.

Alors que le communisme bolchevique s'est empressé de reproduire castes et classes à l'intérieur de la matrice égalitariste de sa société bureaucratique, le nazisme n'a eu de cesse de suivre une sorte de logique égalitaire totalitaire qu'on retrouve jusque dans sa procédure d'extermination des juifs d'Europe : à la différence des antisémitismes antérieurs, catholiques ou protestants, le nazisme ne fait plus de la judéité un problème religieux, réglable si je puis dire par la conversion de l'individu, mais un problème national, social et racial qu'on ne peut résoudre que par son anéantissement collectif. Ainsi, rares seront les savants juifs qui connaîtront un autre sort que l'exil ou le four crématoire, en dépit du fait que leurs connaissances auraient sans doute grandement aidé les Allemands dans des domaines aussi stratégiques que l'électronique, l'aérodynamique ou la physique des particules, en particulier au cours de leur affrontement militaire avec les deux plus grands États continentaux de la planète. La vision raciste du nazisme reproduit à l'encontre de la communauté visée (juifs, slaves, nègres, asiates) un égalitarisme négatif qui fait fi de toutes les différences individuelles et culturelles objectives opérant en son sein, et lui permet ainsi de transformer à grande échelle les individus en question en savonnettes, et leurs bibliothèques en brasier.

Aucun roi très chrétien du Moyen Âge (et donc empreint de la pensée que les juifs sont directement responsables de la mort du Christ) ne se serait laissé aller à de telles absurdités, et de tels crimes.

La "race aryenne" elle-même et sa destinée ne sont pas à l'abri d'un tel retour du refoulé. En effet, la mise en esclavage des juifs et autres races inférieures par les peuples du Reich allemand ne vise rien d'autre en finalité qu'un grand paradis égalitaire de citoyens aryens, et le remplacement à court terme de cette main-d'oeuvre (sous)-humaine par la machine-reine est évoqué dans plusieurs textes "théoriques nazis" d'avant-guerre.

Le nietzschéisme de caniveau du national-socialisme (une lecture débile de textes censurés et reformatés par la soeur du philosophe) trahit pourtant à maintes reprises ses origines petites-bourgeoises voire (sous)-prolétariennes : sa haine des juifs et des "démocrates" n'a d'égale que celle qu'il réserve à l'aristocratie austro-allemande.

Si toute allusion plus ou moins directe à un "programme génétique et biopolitique" fait désormais si peur en Occident, c'est que les nazis ont systématisé cette vision positiviste et égalitariste de la race humaine (transférée sur le plan fantasmatique maternel/germanique) en procédant à grande échelle à son application : suppression des fous, homosexuels, déviants et autres exceptions de la nature et des sociétés. À ces simples mots, le philosophe de Sils Maria aurait sans doute répliqué par quelque aphorisme assassin.

Pour les nazis, le "problème juif" était un problème abstrait, un problème économétrique pur, c'est précisément ainsi qu'ils purent le "régler" à coups de statistiques et de moyens industriels, rationnels et démesurés.

Les koulaks, les prêtres, les Ukrainiens, et tous les opposants réels ou virtuels occupent à peu près la même place dans l'imaginaire pathologique des communistes bolcheviques qui, lorsqu'ils entreprirent leur plan de destruction systématique de la culture russe, n'étaient pas pourvus des conditions techniques, géopolitiques et géographiques qui permirent au Reich hitlérien d'élaborer puis de réaliser son programme industriel d'extermination, et durent donc recourir à des méthodes "classiques" quoique développées à une échelle jusque-là inconnue (déportations, travail forcé, massacres, organisation des famines).

Quoi qu'il en soit, ce que l'obscurantisme nazi doit paradoxalement à la vision égalitariste des races, cultures, sociétés et individus s'exprime dans la langue même de cette idéologie. Quiconque a lu (ou parcouru, c'est amplement suffisant) ce fatras obscur qu'est Mein Kampf ne peut constater qu'une seule chose : comme beaucoup de ses confrères marxistes et léninistes, Hitler est bien le petit-bourgeois moderne formé par l'humanisme positiviste typique des années 1900, sa langue est plate, jargonnesque, monotone, répétitive. Hitler ne prendra vraiment sa mesure qu'en public, à la radio ou à la tribune, en laissant libre cours à son inspiration hystérique, ses écrits sont particulièrement navrants sur le plan stylistique, et ils témoignent de l'incroyable impudence que l'inculture instruite par un siècle de rationalisme égalitariste a pu provoquer chez des individus médiocres et de basse extraction.

Par nature, la véritable noblesse est incompréhensible au commun des mortels."

Maurice G Dantec, Le théâtre des opérations, Journal métaphysique et polémique - 1999

11:10 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

20/01/2014

Libre

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« On pense que l’esclave est celui qui agit par commandement et l’homme libre celui qui agit selon son bon plaisir. Cela cependant n’est pas absolument vrai, car en réalité être captif de son plaisir et incapable de rien voir ni faire qui nous soit vraiment utile, c’est le pire esclavage, et la liberté n’est qu’à celui qui de son entier consentement vit sous la seule conduite de la Raison. Quant à l’action par commandement, c’est-à-dire l’obéissance, elle ôte bien en quelque manière la liberté, elle ne fait cependant pas sur le champ un esclavage, c’est la raison déterminante de l’action qui le fait. Si la fin de l’action n’est pas l’utilité de l’agent lui-même, mais de celui qui la commande, alors l’agent est un esclave, inutile à lui-même ; contraire, dans un état et sous un commandement en lesquels la loi suprême est le salut de tout le peuple, non de celui qui commande, celui qui obéit en tout au souverain ne doit pas être un esclave inutile à lui-même, mais un sujet. Ainsi cet état est le plus libre, dont les lois sont fondées en droites Raisons, car dans cet état chacun, dès qu’il le veut, peut être libre, c’est-à-dire vivre de son entier consentement sous la conduite de la Raison. »

Spinoza, Traité théologio-politique

16:02 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les gens vraiment forts savent toujours qu’ils ne le sont pas assez.

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

La vie est une fulgurance temporelle. Une flèche décrochée vers une cible improbable. Nous sommes les passagers du radeau de la méduse, les vagues n’auront pas raison de nous. Mais où accosterons-nous, je suis incapable de le dire.

Jean-René Huguenin à la date du mardi 25 février 1958, dans son Journal, écrit :

« 1° Me dépouiller de mon artifice.

2° M’interdire de ronronner.

3° Ne jamais m’aimer tel que je suis.

4° Ne pas utiliser les restes.

Hier soir, une terrible bouffée de mépris pour moi m’a longtemps empêché de dormir. Des choses que j’ai écrites, ici même — et avec quelle complaisance ! —, sur ma grandeur d’âme, mon courage, la beauté de mon cœur, me sont apparues comme des monstruosités.

Depuis quelques jours je suis soulevé, emporté en avant malgré moi par je ne sais quelle exigence. Le mot de Valéry : "Ne se fixer que des buts impossibles" !

On se tue à se regarder.

Aimer sa souffrance — pas ses larmes.

Les gens vraiment forts savent toujours qu’ils ne le sont pas assez.

Peut-être même faut-il faire machine arrière. Avec le peu de temps que j’ai, tout est compromis.

Ah, bon élève, bon élève ! Que n’ai-je tué plus tôt le bon élève en moi !

Tout rebâtir sur l’amour du monde. Tout rebâtir sur la vanité du monde.

C’en est fini des principes ! Il n’y a plus de principes, il n’y a plus de morale, il n’y a plus de sagesse. Ajouter en enlevant.

Un certain sens de l’honneur — celui que j’ai, je crois — n’est pas — Dieu merci ! — moral.

Je n’ai de morale que contre moi.

Il y a du bourgeois en moi. Je me suis resté imbécilement fidèle, comme si je m’étais épousé.

De croire que je croyais en Dieu m’a fait plus de mal que le blasphème.

C’est un gouffre où je me jette, je sais bien. Qu’arrivera-t-il ? C’est le moment ou jamais de montrer que je n’ai pas peur de la mort, de n’importe quelle mort.

Je crois en Dieu, mais pas comme je croyais. »

Il a 24 ans. Il brûle.

Le lundi 29 septembre de la même année :

« 80 % de oui à de Gaulle. 80 % de oui à l’honneur, à la grandeur, à la force. Même si de Gaulle est un grand âne prétentieux, 80 % de Français ont répondu oui à ce qu’il a su magnifiquement symboliser : la tradition d’une France héroïque et généreuse. 80 % de Français ont dit non à Faye et aux Éditions du Seuil, à Bresson et à Vadim, aux intellectuels de gauche et à l’impuissance, à l’ennui, à l’indécision, à la mauvaise conscience. Ce qu’on attend de la politique on l’attend aussi du roman : de grandes aventures, de la passion, le goût de vivre. Je suis sûr, je suis passionnément sûr que je parle le langage de demain. »

Et à 20 ans, le vendredi 26 octobre 1956 :

« Révolution en Pologne, insurrection en Hongrie ! La Syrie, la Jordanie, le Liban, le Maroc unis dans la haine de la France, alors qu’à Budapest on chante La Marseillaise !

Ah, Français, il y a là de quoi vous faire flamber le sang ! Amollis, endormis dans l’indifférence, il est temps de vous réveiller, de brûler. Un peuple, comme un homme, a besoin d’être haï et de haïr. La haine du monde arabe doit nous relever, nous dresser, nous brûler. C’est le moment ou jamais d’être fort. Il faut profiter de la haine des autres. Le monde, en ce moment, bouillonne. Que les cœurs, que le sang jaillissent ! Les grands coupables sont ceux qui manquent une occasion de combattre. »

À la date du mardi 2 décembre 1958 :

« Vu hier après-midi Ph. Sollers. Nous avons parlé de choses tellement importantes et intimes (« passion-détachement ») que tout à coup, d’un accord tacite, nous nous sommes arrêtés, à la fois humiliés, heureux et effrayés d’une telle ressemblance. Mais sa passion se contemple trop elle-même. Elle n’est pas assez incarnée, héroïque. La mienne repose sur le sacrifice, la sienne sur le plaisir — il a le sacrifice en horreur. Il lui manque quelque chose, un poids, du tragique, un rêve, son intelligence éclaire tout, elle ne respecte pas ces grands repaires d’ombre où notre mystère se tapit, il explique trop ; il n’inquiète pas. Il est lisse et lumineux, et on a l’impression que son bonheur ne cache pas de blessures, c’est un bonheur propre et sans charme, dur comme un bonheur d’enfant. J’aime mieux les êtres qui saignent. J’aime les forts au regard tremblant — tremblant d’amour...

— Quand je pense que j’ai à peu près complètement perdu quatre mois de ma vie, le tiers de toute une année, peut-être le centième de mon existence, j’ai le vertige.

— Que je suis devenu lourd et lent à m’émouvoir ! Oh, retrouver la grâce de m’émerveiller d’un rien ! Comment ai-je pu à ce point me trahir, oublier ma passion de la noblesse, me vulgariser, c’est-à-dire me mettre à la portée de tous — car tout le mal vient de là, pas de bonheur qui ne soit singulier, pas de joie sans refus monstrueux.

Je suis plus que jamais persuadé d’une chose : on ne peut pas à la fois aimer et être faible. « Nulle grandeur qui n’inspire la terreur, dit Nietzsche. Qu’on ne s’y laisse pas tromper ! »

— « Se constituer par toute espèce d’ascétisme une réserve de puissance et la certitude de sa force » ( N.) »

Tiens ! "N." !

Mais le lundi 16 février 1959, à propos de Philippe Sollers :

« Il manque à Sollers le sens du tragique, le goût du vatout, des grandes folies, du désespoir. C’est déjà un homme de lettres. Je cherche en vain des êtres brûlants. Coudol est décidément impossible. Tous mesurés, conscients. Il n’y a plus de fous. C’est étrange avec quelle facilité les autres excitent mon mépris, parfois ma haine même. Ah, mon Dieu, faites-moi connaître des imprudents ! »

Et ces sentences, le lundi 2 mars 1959 :

« on peut demander de l’amour, de la pitié ; mais on ne saurait demander le respect : ou on le force, ou on ne le mérite pas. La volonté, ce n’est pas se contraindre, mais s’obéir. Il n’y a pas un instant de notre vie où nous ne sachions ce que nous devons faire. »

Et ça, à la date du mercredi 1er février 1961 :

« Si j’ai raté, depuis novembre, tant d’occasions de me "reprendre", si mes réveils, mes contre-attaques ont chaque fois avorté en peu de jours, c’est que je me contentais de modifier mes attitudes. Jamais je n’ai aussi vivement senti la nécessité de remettre en question non pas mon caractère, ma personnalité, mais ce qui les détermine : ma conception du monde. Il s’agit de réinventer Dieu.

— Seuls les hommes de volonté résisteront à la civilisation moderne.

— Créer les conditions d’un nouvel héroïsme. Attaquer, par tous les moyens possibles, la civilisation bourgeoise. Restaurer la Douleur.

— C’est Dieu, ce Dieu auquel je crois : le Dieu des forts, le Dieu des héros, qui m’envoie ce livre de Massis sur Maurras et son temps. Devant tant de passion, de force et de foi, la médiocrité de notre époque, la tiédeur de ma vie me terrassent de honte. Ah, il est vraiment temps de "faire face", selon le mot du cher Bernanos.

— Il suffit de croire à l’existence de l’âme pour être, dans le monde moderne, un héros.

— Assez de concessions ! Guerre sans merci aux tièdes, aux esthètes du Nouveau Roman, aux prêtres de gauche, aux bourgeois, aux « jeunes gens du monde », à tous les médiocres, les arrangeurs, les négociateurs de compromis entre la Science et l’Art, la matière et l’esprit, Karl Marx et Dieu, l’argent et l’âme !

Ce que je désire ? Simplement construire un monde qui me convienne. »

Le mardi 19 septembre 1961 :

« En fin de compte, il est plus beau de supporter ses passions que d’essayer de les rejeter. Il faut s’exposer le plus possible. S’exposer le plus possible et, douloureux, angoissé, menacé, s’offrir encore à d’autres menaces, à d’autres blessures, avec une curiosité superbe. »

Journal – Jean-René Huguenin

La jeunesse écarlate. Je l’imagine très bien, nocturne face à ses livres, face à sa page, les muscles tendus, l’inquiétude tenace. Les tempes auréolées par le feu de la fièvre. Possédé par la nécessité de dire. Confronté à son manque de discipline, car c’est un âge où l’on ne devrait pas être sérieux. Il y a dans ce qu’il écrit l’appel d’une Force, une injonction intraitable qui le confronte à sa plaie. Il se brûle les poumons de nicotine et il fronce les sourcils, comme sur cette photo trop rare, avant d’affirmer, par son écriture transportée, ce qui incombe, ce qui tombe sous le sens par son aigu scalpel.

11:14 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook