04/02/2018

« Le monde chavire dans le sang non pas par excès, mais par manque de théologie »

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Jean-François Colosimo livre avec Aveuglements une méditation particulièrement riche sur la crise de la modernité, l'épuisement des Lumières, le nihilisme contemporain. Le Figaro en publie les bonnes feuilles.

NIHILISME

Victoire par KO technique de l’athéisme ? Rien n’est moins sûr, hormis pour les forçats de la « libre pensée ». D’abord, notre contemporain le sait ou devrait le savoir, au titre des comptabilités macabres, l’industrie de la fin de la religion, telle qu’administrée par les totalitarismes politiques, l’emporte pour l’instant en masses, méthodes et mânes sur l’artisanat fondamentaliste. Ensuite, il s’en souvient au titre des ruses de l’histoire, les régimes révolutionnaires nommément athées, seul référent pratique en l’espèce, ont bricolé indistinctement messes, icônes et anathèmes de deuxième main pour se conserver. Enfin, il ne peut malheureusement l’ignorer au titre de sa propre vulnérabilité, il n’est plus désormais, outre l’enfance, que la terreur à laquelle on puisse accoler l’épithète de « sacrée ». Sous la double révélation, coup sur coup, de l’illusion de la croyance et du mensonge de l’incroyance, le voilà, tels les anti-héros de Dostoïevski, à croire quand il ne croit pas et à ne pas croire quand il croit. Soit la définition même, selon l’auteur des Démons, du nihilisme.

ÈRE DU VIDE

Nous y sommes. Les totalitarismes ont été défaits. Les utopies ont avorté. Les empires se sont réveillés. Les conflits ont repris. Le Commandeur philosophe et rebelle, ultime figure de la souveraineté à la française, a passé. Aujourd’hui, aucun de nos princes élus à grand renfort de quiproquos n’a lu Aristote, n’a fréquenté les écrits de Bergson ou de Bainville. Aucun ne s’est plongé dans la querelle du rivage et de la muraille qui agita Colbert et Vauban. Aucun ne s’est soucié du divorce sur les colonies qui opposa Clemenceau à Ferry. Les cartes de tarot que leur sont les dépêches, rapports et sondages leur servent de planisphère. Les abrégés de Bruxelles et les consignes de Washington, de boussole. L’ignorance consentie leur tient lieu de règle prudentielle. L’image a pour eux supplanté l’écrit et, dans le nécrologe anticipé qui leur sert de bilan illustre, les vignettes de poignées de main avec une ou deux icônes mondialisées de la dépolitisation, les penseurs ringards et renfrognés du cru devant se contenter d’un bras d’honneur, viennent modestement ponctuer les pleines pages d’embrassades fusionnelles avec les stars des charts. Et vogue la galère, si le naufrage reste soutenable !

PRÉSENCE DE SOLJENITSYNE

En 1989, ce sont les peuples qui ont mis à bas la dictature du prolétariat. Ils l’ont fait un peu pour favoriser les droits de l’homme, beaucoup pour reprendre leur identité. Cette complexion des dissidences incomprise à Paris explique qu’on y ait brûlé le Soljenitsyne critique de l’Occident après y avoir adoré le Soljenitsyne dénonciateur du Goulag pour ne pas voir qu’il s’agissait du même – et à la mesure toujours informée et mesurée de notre intelligentsia pluraliste en le conspuant soudainement comme antisémite, antidémocrate, tsariste, impérialiste, grandrusse, obscurantiste et bigot, les cancres en question méritant comme à la petite école de recopier pour demain matin les six volumes de ses oeuvres complètes déjà parus chez Fayard. Le même aveuglement a persisté sur les convulsions qui ont suivi. À peine ont-ils passé la tête hors de la caverne soviétique, ces mêmes peuples ont essuyé l’avalanche de la merx mondialisée. À la manière des noyés, ils se débattent dorénavant pour ne pas couler en poursuivant une restauration identitaire souvent délirante dans ses moyens et absurde dans ses effets. Par leur seule faute? La «régence des commissaires » dont rêvait Jean Bodin et qui siège à Bruxelles peut d’autant moins refréner ce désir tous azimuts de barrières et bornages que les frontières ellesmêmes ne cessent de bouger sous le Kriegspiel qui oppose Washington et Moscou et qui s’est amplifié depuis la chute du Mur. Et ce, au net avantage de l’Alliance atlantique à laquelle l’Union est inféodée. La culpabilité impardonnable de l’Est est de présenter à l’Ouest le miroir de son passé sur l’éradication duquel est censée se bâtir l’Europe.

THÉOLOGIE POLITIQUE ?

La religion de Carl Schmitt est bien manichéenne et apocalyptique. Elle célèbre le déchaînement des forces telluriques. Il puise en elle ses divinations. Ainsi va sous nos yeux le monde qu’il a décrit, dans la multiplication, à l’infini, du bourreau dont Maistre avait pressenti qu’il incarnerait le sacerdoce moderne, liant et reliant dans l’anonymat et par la décapitation, ou toute autre forme de punition capitale, la Terre et le Ciel. Pour que le sang continue d’irriguer le monde, que se poursuive l’oeuvre d’expiation universelle, que règne la terreur sans laquelle il n’est pas de Loi. Au bout de sa fascination pour Carl Schmitt, Jacob Taubes note : « Il est le Prince de ce monde. » Satan, Lucifer, Belzébuth ? Plus simplement son porte-voix. Les djihadistes qui se tuent en tuant ne savent rien de la « théologie politique ». Ce n’est pas moins leur programme. Mitrailles, balles, sabres, couteaux, marteaux, clous, ils portent la sécularisation à son terme en l’achevant. La mort est leur Dieu.

LE MOYEN ÂGE ÉTERNEL COUPABLE ?

Dieu vengeur et violence sacrée. Sacrifices publics et bains de sang. Égorgements et carnages. Moyenâgeux Daech! Médiévaux, ses chefs féodaux, ses moines soldats, ses inquisiteurs délirants. Ses femmes recluses et ses captifs suppliciés. Médiévales, son entreprise de punition universelle, sa loi absolue, son oppression morale. Et son attente apocalyptique. Affolée par aujourd’hui, l’intelligence cherche dans hier une assurance tous risques pour demain. Avide de certitudes, elle chavire dans le fétichisme. Accro au calcul, elle additionne les conjonctures et les conclusions. C’est scrupuleusement qu’elle falsifie ce qu’elle croit authentifier. L’idée de progrès lui commande de penser que le mal est barbarie et que le barbare est archaïque. La paresse mentale, depuis l’école, l’incline à en chercher la source dans des temps qui ne soient point trop reculés, vagues dans la mémoire et cependant repérables dans le paysage, assez méconnus et pourtant assez reconnaissables pour combler son besoin d’identification. La légende noire instruite par l’Éducation nationale les lui offre sous les auspices de l’obscur Moyen Âge, prototype de l’obscurantisme. C’est le plus proche antécédent qui puisse valoir antithèse idéale. Tout le monde n’a pas visité Lascaux, la «Sixtine du pariétal», mais tout un chacun a vu, même de loin, un château fort gardant à l’ombre lugubre de ses murailles, derrière ses barbacanes et meurtrières, le terrible souvenir de l’époque des piloris, des bûchers, du jugement de Dieu – et, pour les plus savants, celui de nos absurdes croisades, à l’instar du Krak des Chevaliers, planté pour rien dans les collines pelées du djebel qui s’étend de la Syrie au Liban sinon pour montrer à quelles aberrations conduit la croyance lorsqu’elle s’arme. Il ne reste dès lors, à cette intelligence fiévreuse, qu’à savoir compter, le cas échéant sur les doigts, pour trouver la martingale. À jouer du cadran et à pousser le curseur. La prophétie de Mahomet ayant suivi d’environ six cent cinquante années la prédication de Jésus, une simple soustraction, vingt et un siècles moins sept, suffit à chiffrer le retard que l’islam accuse sur l’échelle de la sécularisation. La classe! Ce sont bien les décennies 1400 de l’Hégire qu’affiche le calendrier musulman, millésime d’un âge de ténèbres révolu depuis un demimillénaire en Europe. La crise n’a rien de mystérieux. Elle n’est pas chronique, mais chronologique. Une simple affaire de jetlag historique. Soit un gros cran horaire à sauter, la Réforme, avant d’accéder aux Lumières. Pas de chance. La langue, têtue, dément le songe creux de cette arithmétique. Les thésaurus indiquent une généalogie plus proche. Plus dérangeante, aussi. Le vocabulaire de la terreur politique naît avec la Terreur révolutionnaire, en France, entre 1792 et 1795. Il n’existe pas avant. Il devient universel ensuite. C’est l’un des visages de la sécularisation. C’est l’autre don du pays des droits de l’homme au reste du monde (les deux faisant «bloc», dira Clemenceau, le « Vendéen rouge » se montrant indifférent comme les «Vendéens blancs» à la moraline bêlante). À se vouloir à l’avant-garde de l’histoire, à prétendre en être le laboratoire, on ne choisit pas entre les bonnes et les mauvaises expérimentations, on passe à l’acte – la révolution n’étant ni un « pique-nique » (Lénine), ni une « soirée de gala» (Mao), comme s’échine à le rappeler Frédéric Lordon à une extrême gauche à dormir debout.

DÉISME

Or, la plus « autodécidée » des créatures modernes est le Dieu horloger de Voltaire qui n’a d’autre choix que la cadence de son tictac et qui, avec la régularité d’un métronome, invite l’humanité à l’imiter en s’auto-contraignant à la civilisation, à l’éducation et à la démocratie – à s’autodiviniser par le mécanisme. Le socialisme veut régler l’heure, le libéralisme laisser trotter les aiguilles. La singularité des sans-culottes aura été de vouloir arrêter le temps dans la seconde, top chrono. Tout à la fois de l’interrompre, de le fixer, de le décréter. Et, pour ce faire, de devoir briser le cadran – l’an II marquant déjà un intolérable retard sur l’année zéro. Le déisme, en tant que religion naturelle, est constitutif de la révolution comme retour à l’état de nature. Mais même pour Rousseau, cet état primitif est une fiction. (…) La logique suprême de la Terreur, « la liberté ou la mort », découle d’une « violence fondatrice proprement juridique et politique ».

ISLAM

Le risque cependant est que le monde occidental persiste dans ces deux aveuglements majeurs. Le premier de considérer avec amitié le monde sunnite et hostilité le monde chiite – ce qu’on aura vu encore lors des « printemps arabes », instrumentalisés par les États-Unis au service de leurs alliés. C’est pourtant seulement du chiisme que peut advenir une réconciliation de l’islam avec luimême et, de là, avec les autres religions ou civilisations, c’est-à-dire avec l’humanité historique que l’islamisme veut déshumaniser parce que lui-même est déshistoricisé. Exégèse allégorique, histoire ouverte, prophétologie récurrente, clergé canonique, culture de l’image, culte du féminin, primauté de la justice et sens de l’altérité : aucune des médiations ne fait défaut dans cet univers dominé par l’idée d’imitation libératrice. La seconde erreur est de continuer à réclamer du monde musulman, principalement sunnite, qu’il se réforme – il l’a déjà fait. De se réinventer en islam des Lumières : mais cet islam-là, moderne, existe, et c’est très précisément l’islamisme. De sortir de la religion : il s’y essaie par l’excès de religion. La sécularisation est une dans son principe, diverse dans ses effets. L’islam changera non pas en se politisant autrement, mais en se théologisant par lui-même – le problème est qu’en Occident, sur ce point, l’interlocuteur est aux abonnés absents.

LA CRAINTE ET L’AMOUR

Le monde aujourd’hui chavire dans le sang non pas par l’excès, mais par le manque de théologie. C’est Dieu qui se sacrifie, pas l’homme qui sacrifie. Le sens ultime du geste vain d’Abraham levant le couteau sur Isaac, c’est que jamais le mortel ne contentera l’immortel en lui immolant ses fils. Il lui faudra dépasser la crainte par l’amour. S’offrir lui-même. Les chrétiens meurent en abondance pour la vie du monde, non pas afin de le gagner mais pour qu’il ne se perde pas. Comme au jardin de Gethsémani, comme pour la Parole faite chair, l’épreuve de la donation engage le «s’il était possible qu’il n’en soit pas ainsi» (Marc 14, 36; Matthieu 26, 42; Luc 22, 42; Jean 12, 27). Mais quand l’heure vient et qu’il ne peut pas en être autrement ? Le 26 juillet 2016, lorsque le père Jacques, après avoir célébré l’eucharistie, vit s’avancer vers lui ses bourreaux, ses derniers mots furent ceux de l’Évangile du jour, qu’il venait de lire : « Vade retro, Satanas », « pars, Satan ». Ils n’étaient pas adressés aux deux possédés venus l’égorger au nom du Très-Haut. Mais à son pseudo, le Diviseur, l’Homicide, l’Adversaire depuis l’origine. L’Ennemi.

---------------------------------

---------------------------------

16:00 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

03/02/2018

Complot juif, “taqîya”, Alain Soral : les révélations de Christelle, accusatrice de Tariq Ramadan

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Scandale. Une des deux femmes qui ont porté plainte contre le célèbre prédicateur islamiste a raconté son calvaire à Vanity Fair.

Christelle, une des deux femmes qui ont porté plainte contre Tariq Ramadan, dresse un portrait glaçant du prédicateur islamiste dans les pages du prochain numéro du magazine Vanity Fair. Après deux jours de garde à vue, l’islamologue suisse de 55 ans a été déféré vendredi au parquet de Paris, qui a requis sa mise en examen pour viols et son placement en détention provisoire.

Dans ce long récit, elle revient sur son agression supposée, en marge d’une conférence à Lyon sur « Le vivre ensemble, l’islamophobie, la Palestine », en octobre 2009. A l’époque, Tariq Ramadan l’invite à le rejoindre dans sa chambre, à l’hôtel Hilton. « J’étais glacée d’effroi. Il était droit comme un “i”. Il avait des yeux de fou, la mâchoire serrée qu’il faisait grincer de gauche à droite. Il avait l’air habité comme dans un film d’horreur. Terrifiant, terrifiant, terrifiant », se souvient Christelle, alors âgée de 36 ans.

Coups, sodomie forcée, viol avec un objet...

« Coups sur le visage et sur le corps, sodomie forcée, viol avec un objet et humiliations diverses, jusqu’à ce qu’elle se fasse entraîner par les cheveux vers la baignoire et uriner dessus », écrit Vanity Fair pour décrire les faits rapportés par la jeune femme dans sa plainte, déposée le 27 octobre 2017. « Plus tu vas crier, plus ça va m’exciter et plus je vais cogner donc un conseil : ferme-la », se souvient-elle même l’avoir entendu dire. « Il m’a salie. Pour toute ma vie, je serai celle qui s’est fait pisser dessus. C’est cette honte qui m’a réduite au silence pendant des années », ajoute-t-elle.

Christelle, convertie à l’islam à l’issue d’une dépression, a d’abord rencontré Tariq Ramadan sur les réseaux sociaux, où elle a fini par succomber à son emprise. « J’ingurgitais tous les jours des paquets de hadiths et les différentes éditions du Coran en boucle, écrites et audio – et même en dormant, car il m’avait dit que ça attirait les anges protecteurs pendant mon sommeil. Il y a quelque chose là-dedans qui hypnotise », témoigne-t-elle dans le mensuel.

L’islamologue lui a enseigné la « taqîya »

Au cours de leurs discussions, elle découvre aussi un militant de la cause radicale. « Les frères et les sœurs doivent investir les postes-clés en médecine, en politique, à tous les niveaux », lui explique-t-il. « On cherche des femmes un peu cultivées capables d’écrire. Si tu es ma femme, il faudra que tu t’investisses, que tu portes le hijab ». Tariq Ramadan lui fait d’ailleurs apprendre « les cinquante fois », le manifeste en cinquante points de Hassan Al-Banna, son grand-père et fondateur de l’organisation islamiste des Frères musulmans.

Christelle affirme même que l’islamologue lui a enseigné la « taqîya », l’art de la dissimulation en islam, qui autorise à « mentir aux kouffars », c’est-à-dire aux non-croyants, pour ne pas éveiller leurs soupçons. « Chaque fois qu’il a été interrogé sur cette éventuelle « stratégie du mensonge », Tariq Ramadan s’en est vivement indigné », écrit ainsi Vanity Fair. « Il évoque souvent son grand-père, Hassan Al-Banna, dont il parle comme d’un saint homme et dont il lui envoie des textes. Il lui propose de faire du recrutement actif auprès des kouffars. »

« Serais-tu prête à te battre pour Allah, pour tes frères et tes sœurs de Palestine ? », lui demande-t-il un jour. « Oui, je suis prête à mourir pour lui », répond Christelle sans hésiter, traitant même sa propre sœur de « sale kouffar ». Selon elle, le prédicateur déjà marié lui propose même de l’épouser, d’abord lors d’un « mariage temporaire » sur Skype, puis devant un imam. « Il m’a dit que ses études islamiques lui donnaient le droit de le faire », dit-elle.

Christelle se tourne vers… Alain Soral

Finalement, au lendemain de son agression, elle décide de rompre les ponts. « J’ai senti ta gêne... Désolé pour ma violence. J’ai aimé. Tu veux encore ? Pas déçue ? », lui écrit alors Tariq Ramadan, dans un message. Sur Internet, Christelle, bien décidée à se venger, finit par se tourner vers… l’essayiste d’extrême droite, Alain Soral, condamné plusieurs fois pour antisémitisme. En avril 2009, elle avait suivi Ramadan au congrès annuel de l’UOIF, où il avait rencontré tout sourire Soral et Dieudonné, rappelle le magazine.

« Pourquoi tu n’assumes pas cette rencontre ? », lui avait demandé à l’époque Christelle. « Les gens ne sont pas prêts encore, pas assez éclairés. Cela pourrait porter préjudice à mon travail pour la cause. Plus tard. Je garde mes distances avec eux », lui avait répondu Tariq Ramadan. « Mais va voir le site de Soral, c’est le seul qui ose dire les choses sur le lobby sioniste. Il ouvre les yeux sur l’emprise que les sionistes ont sur la France. »

Ramadan et le complot juif

« Ramadan me parlait toujours des sionistes, des Juifs, du dîner du Crif [Conseil représentatif des institutions juives de France], insiste Christelle, citée par Vanity Fair. Que tout était complot, que j’étais espionnée par les RG, que je devais reformater mon ordinateur toutes les semaines... J’ai fini parano. Les Juifs, “ils”, dirigeaient tout. Pour travailler dans les médias, la politique, le cinéma, il fallait être juif. Il disait que mes malheurs de basanée venaient de là. »

Aussi, quand elle contacte Soral, devenu entre-temps critique de Ramadan, le patron d’Égalité & Réconciliation n’est pas surpris par son témoignage. « J’ai déjà été contacté par deux autres femmes, je te crois », lui aurait-il dit. Mais son refus de lui fournir des documents met fin à leurs échanges. « Va te faire foutre pauvre paumée, sale tarée ! », lui aurait-il répondu. « Il s’est mis à rire, poursuit Christelle. Il m’a dit : "Rien ne sortira. J’ai contacté Ramadan.” Je ne sais pas quel accord ils ont passé. » L'ancienne salafiste Henda Ayari, l’autre plaignante, avait aussi approché Alain Soral, précise le mensuel.

--------------------------------

--------------------------------

21:44 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

29/01/2018

Jordan Peterson sur la crise de la masculinité, l’écart salarial, l’imposition des pronoms trans, la gauche radicale...

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

&

=--=Publié dans la Catégorie "Franc-tireur"=--=

Ce monsieur remet les pendules à l'heure et distribue du poil à gratter...

23:54 Publié dans Franc-tireur, Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

09/01/2018

Ernst Jünger, Entretien avec Philippe Barlelet - 1993

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

&

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

Passionnant... à écouter de bout en bout...

11:22 Publié dans Lectures, Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

19/11/2017

Dans la Forge de Vince, les couteaux prennent vie...

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Noël approche. Vous voulez vous payer ou vous offrir, à titre personnel, un vrai couteau ? Visitez le site de mon Pote Vince... et vous couperez votre saucisson avec élégance et distinction...

20:13 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Foi...

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Dans le ventre d’une femme enceinte, deux bébés jumeaux tapent la causette. Le premier demande à l’autre :

– Et toi, tu crois vraiment qu’il y a une vie après la naissance ?

– Oui, bien sûr. C’est évident qu’il y a quelque chose après la naissance. Pour le moment, nous sommes sans doute ici juste pour nous préparer à ce que nous serons plus tard.

– Balivernes ! Il n’y a pas de vie après la naissance. Et à quoi ressemblerait cette vie-là vraiment ?

– Je ne sais pas exactement, mais il y aura à coup sûr davantage de lumière qu’ici. Peut-être qu’on marchera avec nos pieds et on mangera avec notre bouche.

– N’importe quoi ! Marcher est impossible. Et manger avec la bouche ? C’est totalement ridicule ! C’est le cordon ombilical qui nous nourrit. Écoute-moi, c’est impossible qu’il y ait une vie après la naissance. Le cordon ombilical est très court.

– Vraiment, je suis sûr qu’il y a quelque chose. Tout sera simplement un peu différent de ce à quoi nous sommes habitués ici.

– Mais personne n’est jamais revenu ici après la naissance. Après l’accouchement, la vie est finie. Et qu’est-ce que la vie en fin de compte ? La vie n’est rien de plus que l’angoisse prolongée dans le noir.

– Eh bien, je ne sais pas exactement comment sera notre vie après la naissance, mais une chose est sûre, nous verrons maman et elle prendra soin de nous.

– Maman ? Tu y crois, à maman ? Et où est-elle censée être ?

– Où ? Mais elle est partout, autour de nous ! C’est en elle et grâce à elle que nous vivons. Et sans elle tout ceci n’existerait pas. Nous ne serions pas là.

– Je n’en crois rien ! Je n’ai jamais vu aucune maman. Et donc pour moi, c’est évident qu’elle n’existe pas !

– Eh bien, parfois lorsque tout est silencieux, on peut entendre quand elle chante. On peut sentir quand elle caresse notre monde. Sache-le, je suis certain que seulement alors la vraie vie nous attend et que, maintenant, nous sommes seulement en train de nous y préparer.

00:33 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

11/11/2017

Albert Camus et Maria Casarès : une passion

23:54 Publié dans Lectures, Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

23/10/2017

Des mots de circonstance

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

« -- Que pensez-vous des gens qui vous accusent de ne pas toujours être politiquement correct dans vos récits ?

-- Je m'en fous. Ce n'est pas parce que j'écris "pédé" ou "noir" dans un livre que j'ai envie d'en abattre un. Je suis un auteur et il y a des mots de circonstance. »

23:41 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

16/10/2017

Gard : la nationalité française refusée après 25 ans de vie sur le territoire

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Peut-être parce qu'elle ne s'appelle pas "Aïcha" et qu'elle ne vit pas des subsides de l'argent public... ne me jetez pas vos tomates pourries... je ne fais que des suppositions... rien d'autre...

Ce pays est en-dessous de TOUT...

-------------------------------------

Antje Whichmann voudrait devenir Française.

Antje Wichmann vit en France depuis 25 ans et travaille à l'office de tourisme.

Résidant en France depuis 25 ans, fonctionnaire territoriale stagiaire, on lui refuse la nationalité française. Antje Wichmann est Allemande, en couple avec un Français, et son fils est Franco-Allemand.

Par choix personnel, elle a souhaité acquérir la nationalité française après avoir pris connaissance d'un accord franco-allemand facilitant les naturalisations entre les deux pays et dont a bénéficié Daniel Cohn-Bendit.

Sa demande ajournée

Elle a formulé sa demande en 2016, car elle se sent plus proche de ce pays que de l'Allemagne. Antje travaille, elle a passé dix ans à l'office du tourisme des Saintes-Maries-de-la-Mer, a fondé une société qui a retenu l'attention d'Arte, puis est devenue fonctionnaire territoriale stagiaire à l'office du tourisme de Roquemaure lorsqu'il a été repris par le Grand Avignon, stage d'un an obligatoire qui devrait voir, à terme, sa titularisation en janvier.

Elle pensait mériter de devenir française, mais l'administration en a décidé autrement et a ajourné sa demande de deux ans car “l'examen de votre parcours professionnel, apprécié dans sa globalité, ne permet pas de considérer que vous avez réalisé pleinement votre insertion professionnelle”.

Antje ne comprend pas cette décision : “Ma démarche est purement personnelle et ne m'apporte aucun avantage particulier. La France et l'Allemagne sont mes deux pays. Dans le contexte des événements actuels, je me sens même plus proche de la France, c'est pour cela que cette décision me touche autant.”

Sans remettre en question la décision de la préfecture, son désarroi interpelle, car qui peut alors prétendre acquérir la nationalité française si des candidatures comme la sienne sont rejetées ?

-------------------------------------

-------------------------------------

23:14 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

24/06/2017

Répliques : Le grand déménagement du monde

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

&

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

Dans sa dernière émission de "Répliques", Finky reçoit Renaud Camus... et celui-ci, face au démographe Hervé Le Bras (tout pétri d'idéologie inclusive), envoie du bois...

Pour ceux qui veulent, éventuellement, avoir le fichier mp3 pour l'écouter ad vitam aeternam dans leur lecteur, c'est ICI que ça se passe...

20:34 Publié dans Lectures, Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

18/06/2017

Antisémitisme en Europe VOST FR- Français

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

ARTE FRANCE n'a pas voulu diffuser ce reportage choc et l'a censuré sans état d'âme. Il faut préserver le moral de nos Banlieues, ma bonne dame, surtout ne pas signifier que cet antisémitisme émergeant dans notre pays provient, essentiellement, de l'ISLAM... pardon... ça m'a échappé...

ARTE ALLEMAGNE, en revanche, en raison de son sinistre passé lié à la Shoah et, peut-être, parce que le pays de Goethe se couche un peu moins devant la Turquie que la France qui se couche devant le Qatar, l'a diffusé... sans état d'âme non plus.

A voir impérativement avant que Youtube ne supprime à nouveau la vidéo... c'est devenu un sport, depuis quelques jours, pour trouver sans cesse un lien avec des sous-titres en français...

C'est ici qu'il faut aller... l'intégration YouTube étant désactivée...

01:37 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

06/06/2017

Un document officiel annonçant la stratégie pour islamiser l'Occident

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Voyez, aussi, ce fichier "PDF", le Protocole dont parle Alain Wagner... et faites-le tourner...

Stratégie de l’Action Islamique Culturelle à l’extérieur du Monde islamique.PDF

Dans nos manuels scolaires...

07:00 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

14/05/2017

La France périphérique va t-elle exploser ?

00:12 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

08/05/2017

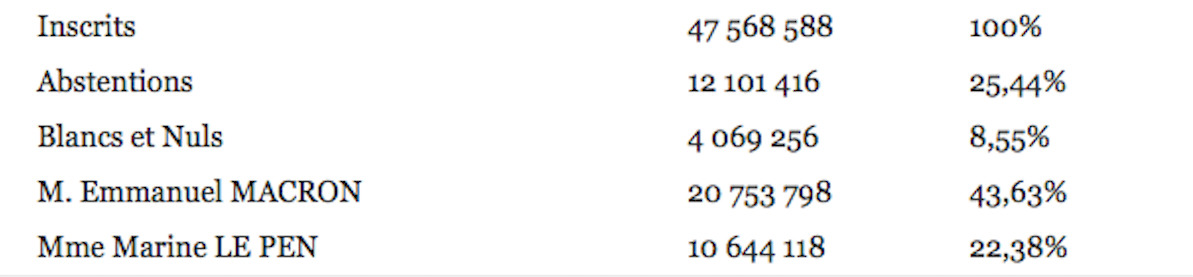

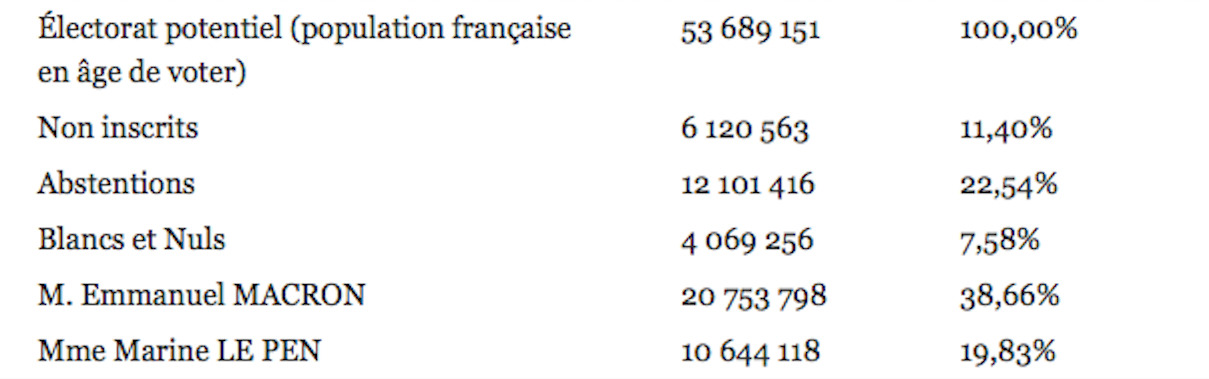

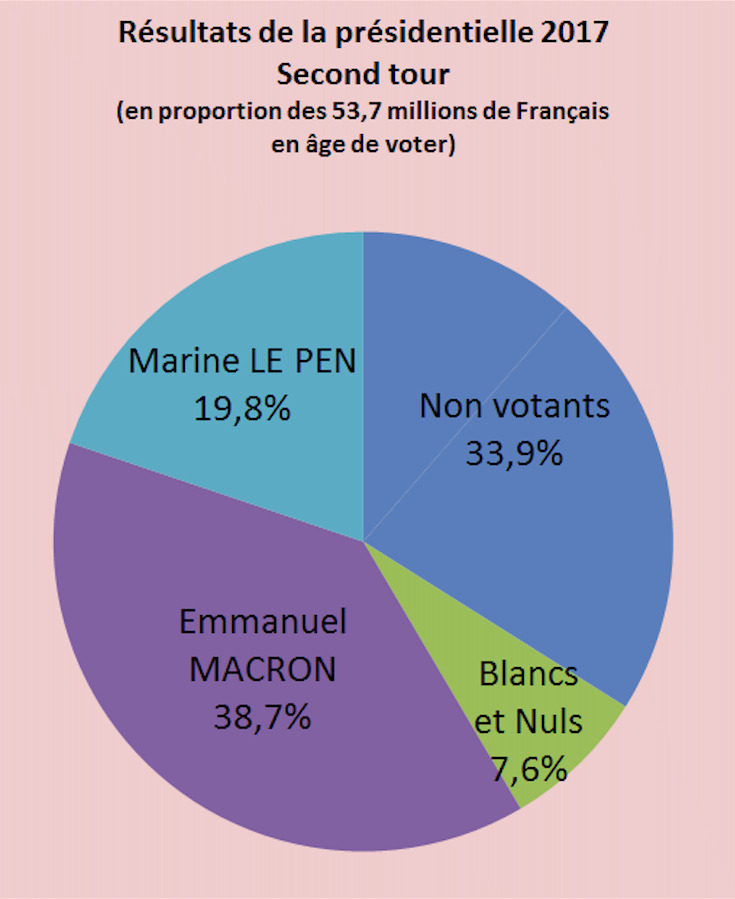

Les vrais Résultats

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Les vrais chiffres des résultats du deuxième tour des élections Présidentielles 2017 !

22:20 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

08/04/2017

Suède : le paradis perdu du multiculturalisme... Des quartiers transformés en Molenbeek !

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Il faut un commencement à tout. Et une fois de plus, c’est la Suède qui donne l’exemple.

Pendant longtemps ce pays du nord de l’Europe a été un modèle pour le reste du continent. Un laboratoire de la social-démocratie scandinave. Protection sociale, salaires élevés, cogestion des entreprises : le bonheur était suédois. Puis la mondialisation et la financiarisation de l’économie ont eu raison de ce beau modèle.

Une "police de la morale islamique"

Mais la Suède n’a pas pour autant renoncé à illuminer l’Europe de son bienveillant exemple. Dans un tout autre domaine : celui du multiculturalisme. L’immigration était bienvenue, caressée et choyée. Des quartiers entiers de Göteborg et de Stockholm ont vu pousser des mosquées comme champignons après la pluie. Les points de vente de niqab, hijab et burqa se sont multipliés. Des écoles islamiques ont vu le jour.

C’est allé loin, très loin, sans doute trop loin. Comme en témoigne une émission de la chaine suédoise TV4 et un article très circonstancié d’Aftonbladet, le plus grand quotidien du pays. L’une des réalisatrices de l’émission s’est rendue avec une caméra cachée dans plusieurs cafés de quartiers répertoriés comme "sensibles". Des hommes lui ont demandé d’aller s’assoir à un autre endroit de l’établissement, loin de leurs regards. Des femmes ont témoigné racontant qu’elles avaient été harcelées par une "police de la morale islamique" parce qu’elles sortaient seules même en promenant leur chien…

Une femme d’un autre quartier "sensible" a raconté comment des voisins ont commencé à l’invectiver parce qu’elle était sur son balcon en train de boire un verre de vin. Quelques minutes plus tard, un groupe de jeunes hommes s’est rassemblé devant son appartement, l’a menacé avant de tenter de rejoindre son domicile via la gouttière.

On ne mélange pas les filles et les garçons !

Une réfugiée venue de Syrie a expliqué qu’elle a été la cible de nombreuses intimidations pendant la période du Ramadan. En cause : sa tenue légère. "Je me suis enfuie d’un pays où les femmes étaient opprimées : maintenant je suis ici et j’ai le même sentiment qu’en Syrie". Des filles âgées de 6 à 10 ans, scolarisées à l’école islamique Al-Azhar, dans la banlieue nord de Stockholm ont été contraintes par une « policière de la morale » de s’asseoir à l’arrière de leur bus scolaire, séparées des garçons. Elles ont également été admonestées car certaines étaient en jupe.

Six à dix ans! Il n’y a pas d’âge pour les allumeuses ! Même le Premier ministre suédois, pourtant très compréhensif, s’est énervé et a menacé de faire fermer l’école Al-Azhar. Sa réaction nous parait très excessive… En effet, la "police de la morale islamique" n’exerce ses talents que dans certains quartiers de Stockholm. En outre, elle ne vise que les femmes et les filles de confession musulmane. Pas les autres, qui de toute façon, ne vont pas dans ces quartiers-là… Cet islam-là est apparemment – n’est-ce pas ? – un islam modéré.

-- Hier l’islam a montré un visage pas très modéré à Stockholm. Un visage sanguinaire, une "attaque terroriste" de facture classique – un camion qui fonce dans la foule – a fait des morts et des blessés. Ce qui précède n’est certainement pas sans rapport avec ce qui vient de se passer. Peut-être que le Premier ministre suédois aurait bien fait de ne pas s’attaquer à l’école Al-Azhar…

---------------------

Source : Benoît Rayski pour CAUSEUR

---------------------

19:01 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

23/03/2017

Substantifique moelle...

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

"La politique de la France, une indépendance dans l’Europe, non pas pour s’y fondre, non pas pour s’y confondre, mais pour construire des partenariats structurés.

Avec les Allemands en particulier, qui en effet doivent partager le fardeau, mais qui doivent nous aider à tenir en Afrique, au Proche et Moyen-Orient, notre position, et une indépendance parce que la priorité de ma politique, ne vous en déplaise Madame Le Pen, ce sera la sécurité des Français dans la lutte contre Daesh, dans la lutte à l’intérieur et à l’extérieur.

Donc j’aurai cette politique de crédibilité, de continuité, l’indépendance avec les moyens, loin du chaos, loin de l’insulte à l’égard de l’Europe, une politique de responsabilité.

Parce que notre Histoire, celle de la France et des États-Unis, c’est une histoire séculaire, nous avons ensemble construit la paix dans le monde, nous avons fait renaître, mais oui ne vous en déplaise Monsieur Mélenchon, on l’a fait avec des alliances historiques, et à cet égard, et parfois avec les Russes, et nous aurons là-dessus un désaccord, parce que les Russes ne partagent pas, aujourd’hui... ( ?)

Je ne construirais pas mon indépendance, comme vous le proposez, Madame Le Pen, en allant me rapprocher de Monsieur Poutine. Je la construirai avec les outils de cette indépendance avec une politique de responsabilité, avec une vraie politique européenne. Voilà !"

Emmanuel Macron, 20 mars 2017

-- Analysez la position d'Emmanuel Macron sur l'Union Européenne, les Affaires Etrangères et Relations internationales, en en tirant la substantifique moelle... Vous avez 4 heures.

17:14 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

07/03/2017

"Il n'y a pas de culture Française. L'art Français je ne l'ai jamais vu".

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Macron : "Il n'y a pas de culture Française. L'art Français je ne l'ai jamais vu."

10:00 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

05/02/2017

Théorie du Genre, la Papesse déboulonnée

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

et

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

Publié dans Le Point n°: 2315, du 12 Janvier 2017

Pilori. Un Livre démonte l'oeuvre de la philosophe américaine Judith Butler, pourtant célébrée pour ses travaux sur les minorités.

Avec son ouvrage phare, Trouble dans le genre, publié en 1990 aux Etats-Unis et traduit pour la première fois en France en 2005, la philosophe américaine Judith Butler est devenue la représentante la plus connue et la plus subversive des gender studies, ce courant des sciences humaines qui vise à distinguer le sexe physiologique de l’identité sociale et psychique. Elle-même lesbienne militante, la chercheuse récuse la norme biologique et invite à s’interroger sur les comportements sexuels marginaux — transgenre, transsexualisme, bisexualité, travestisme — pour mieux bousculer l’ordre hétérosexuel supposé culturellement établi. Epouvantail de La Manif pour tous, mais largement célébrée par une certaine gauche non seulement pour son travail sur le genre mais aussi pour sa défense résolument antiuniversaliste de toutes les minorités, Butler est, en France, une figure incontournable dont on débat des options de fond mais rarement de la légitimité intellectuelle. Or la psychanalyste et philosophe Sabine Prokhoris, qui a lu attentivement la prolifique œuvre butlérienne, ose aujourd’hui dénoncer une imposture. Dans un ouvrage extrêmement critique, Au bon plaisir des « docteurs graves » (PUF), elle relève les approximations, raisonnements tautologiques, contresens et fausses citations qui jalonnent, selon elle, les ouvrages de Judith Butler et s’interroge sur leur réception fascinée en France. Les défenseurs enamourés de la philosophe américaine l’ont-ils vraiment lue ? Interview.

Le Point : Comment vous-êtes-vous intéressée à Judith Butler ?

Sabine Prokhoris : Ayant travaillé sur les mêmes questions et connaissant ses positions sur les droits LGBT, j’avais un a priori plutôt favorable. J’avais déjà lu, plus ou moins attentivement, la plupart de ses ouvrages, mais je dois dire qu’ils ne m’avaient guère convaincue. Et puis j’ai découvert sa tribune publiée dans Libération au lendemain des attentats du 13 novembre (« Une liberté attaquée par l’ennemi et restreinte par l’État » - Libération, 19 novembre 2015), et j’ai senti monter alors une forte colère, mêlée de consternation intellectuelle. Traiter du deuil collectif que nous étions en train de vivre comme elle le faisait — en le soupçonnant d’exprimer un partage entre les vies « dignes d’être pleurées » (les nôtres, ici, en Occident) et celles qui ne les seraient pas, en assénant des absurdités sur les bénéfices que les Parisiens auraient tirés ce soir-là de leur soumission supposée à l’état d’urgence —, j’ai trouvé cela obscène et stupide. Or j’ai eu le sentiment que ce qu’elle disait là n’était pas un accident, mais résonnait au contraire avec l’ensemble de ses travaux. Il m’a donc semblé nécessaire d’aller y voir de plus près. D’où ce travail, qui fut très ingrat à mener.

Le Point : Pourquoi ?

Sabine Prokhoris : Parce qu’elle est le plus souvent illisible, qu’elle jargonne en permanence, et je pense que beaucoup de gens, lisant Judit Butler, en concluent qu’ils sont trop bêtes pour comprendre, alors que sa prose est réellement absconse. Cela fait partie du tour de passe-passe : vous ne saisissez pas, c’est donc que tout cela est très intelligent. Et surtout parce que ses raisonnements théoriques sont précieux, donc compliqués à suivre. Mais elle est le chevalier blanc des « minorités » la cible de la droite conservatrice. La Manif pour tous en tête, et cela semble lui conférer une légitimité intellectuelle et politique automatique.

Le Point : Vous parlez d’imposture, c’est fort…

Sabine Prokhoris :Oui, mais les falsifications qu’elle inflige aux textes qu’elle utilise pour ses démonstrations — la plus flagrante étant celle qu’elle fait subir au philosophe Emmanuel Levinas, à qui elle attribue d’ignobles propos — sont un signe. Il y a des règles au débat intellectuel, et elle ne les respecte pas.

Le Point : Freud, avec sa théorie du complexe d’Œdipe, serait d’après Judith Butler l’un des grands artisans de la domination hétérosexuelle.

Sabine Prokhoris : Que la vulgate psychanalytique, qui véhicule une version figée et simpliste de ce fameux complexe d’Œdipe, soit au service d’un discours normalisateur, c’est un fait indéniable, et je n’ai cessé de le critiquer moi-même. Mais, malgré le conservatisme bien réel de la corporation, je crois, au contraire de ce qu’affirme Butler, que la psychanalyse freudienne a beaucoup contribué à dissoudre les supposées « évidences » sur la question sexuelle.

Le Point : Pourquoi le féminisme de Judit Butler vous semble-t-il problématique ?

Sabine Prokhoris : Pour répondre de façon très sommaire, parce qu’une Afghane qui prétendrait, dans le contexte de l’après-11 Septembre, jeter aux orties sa burqa (une tenue traditionnelle issue d’une culture patriarcale rigoriste et qui fut imposée par le régime taliban), sera considérée, dans le « féminisme » butlérien qui est antiuniversaliste, comme une complice de l’impérialisme « occidental »…

Le Point : Si sa pensée est aussi faible que vous le dénoncez, comment expliquer l’estime dont elle jouit, aux Etats-Unis et aujourd’hui en France ?

Sabine Prokhoris : L’adhésion à un discours, fût-elle parée du plus chatoyant plumage académique, ne constitue pas à mes yeux une preuve de validité. Et ce succès planétaire demeure pour moi une énigme. Mais il est vrai qu’en philosophie une ère « post-vérité » prospère depuis plusieurs décennies, notamment outre-Atlantique. On y postule, à la suite de Roland Barthes et des quelques autres, que le réel est tout entier réductible à des discours et à des constructions rhétoriques. La critique « radicale » que met en œuvre la pensée de Butler, qui consiste juste à « déconstruire » ce qui n’est qu’un « récit », au moyen d’une rhétorique concurrente plus puissante, plus autoritaire, plus habile, plus intimidante en somme, se suffirait en quelque sorte à elle-même. Dès lors, peu importe la vérité, la force du discours butlérien tient à sa réception fascinée. Moins vulgaire que Trump, certes. Mais pas moins inquiétant dans la production de maîtres à ne pas penser.

EXTRAIT

« Vous n’y comprenez goutte ? Cela vous paraît quelque peu embrouillé ? Vous saisisssez mal comment la sexualité (celle qui est minoritaire) et la religion (celle supposée des "dominés") se trouvent mises sur le même plan ? Vous ne saisissez pas vraiment non plus en quoi la laïcité en France et la condamnation par le pape de l’homosexualité vont de pair (d’autant que, soit dit en passant, le pape considère, tout comme J. Butler, que "la France exagère la laïcité") ? Vous avez même peut-être l’impression que l’auteure a sélectionné quelques notions en débat aujourd’hui, les a fourrées pêle-mêle dans un chapeau, a vigoureusement secoué le tout, pour ensuite piocher là-dedans et les assembler ensuite au petit bonheur ? Vous n’y êtes pas. Le rouleau compresseur idéologique de l’amalgame est ici un outil nécessaire, et tant pis si la mixture est indigeste. L’idée générale de ces lignes, qui viennent conclure un texte extraordinairement confus — une confusion qui n’est pas imputable à une mauvaise traduction —, est somme toute assez simple, sinon simpliste : que les "minorités", qu’une seule et unilatérale entreprise d’assujettissement discriminent, s’allient au lieu de se laisser dresser les unes contre les autres par le pouvoir qui les constitue comme telles (c’est bien toujours la même histoire). »

Judith Butler (Cliquez sur la photo)

---------------------------

SOURCE : par Violaine de Montclos pour LE POINT

---------------------------

19:08 Publié dans Lectures, Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

29/01/2017

La chimère du service militaire

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Chose improbable il y a encore quelques années, certains dirigeants politiques appellent aujourd’hui au retour du service militaire. Une attitude qui tient davantage de l’effet d’annonce que d’une vision réaliste de la Défense française alors que le général Vincent Desportes vient d’affirmer que « l’armée manque de tout ».

C’était au printemps 2007. En pleine campagne présidentielle, Ségolène Royal, avec ce mélange d’ingénuité et de calcul politique qui la caractérise, déclarait alors à propos des finances de l’État : « J’en fais ici le serment, cette marge de manœuvre supplémentaire, cette valeur-là, n’ira pas à la Défense nationale mais ira à l’Éducation nationale. » Une déclaration qui préfigure déjà la saignée des budgets militaires entamée par Nicolas Sarkozy, poursuivie ensuite en début de présidence Hollande. Depuis, dix années ont passé et la France est « en guerre » selon les mots de François Hollande, affirmation prononcée lors du solennel discours devant le Congrès du 16 novembre 2015. Face à ce retour violent de l’Histoire dans leur vie quotidienne, les Français semblent aujourd’hui vouloir le retour d’un pouvoir régalien fort même si celui-ci s’évapore un peu plus chaque jour.

Discours devant le Congrès du 16 novembre 2015

Ainsi, les treillis et les Famas retrouvent grâce aux yeux des Français. « Les jeunes doivent retrouver le chemin des casernes », tel est le nouveau son de cloche. Pour certains politiques et intellectuels, le retour du service militaire serait la solution miracle pour palier aux maux qui touchent notre pays. Dans Le Jour où la France tremblera (2006) Guillaume Bigot proclame naïvement : « Jeunes banlieusards et enfants des beaux quartiers porteraient le même uniforme et seraient placés dans un même cadre. Dans identité, il y a identique. Dans notre devise, il y a aussi égalité et fraternité. Nombre d’études en attestent, là où le service militaire a été maintenu, les djihadistes sont proportionnellement moins nombreux. Ce rétablissement du service militaire peut s’opérer en un an (les officiers et les sous-officiers sont à recruter). Cette décision audacieuse mais réaliste réduirait le risque djihadiste, casserait la dynamique communautariste et ressouderait la jeunesse. »

Soldats de l’opération Sentinelle

Même le Parti socialiste, pourtant peu sensible au charme de la Grande Muette, retrouve le goût des valeurs martiales. Jean-Christophe Cambadélis, son secrétaire général, a déclaré en novembre 2016 : « Alors que la France se trouve confrontée à un défi lourd et durable, les conditions requises par la loi pour rétablir la conscription semblent pour la première fois depuis 20 ans réunies. » Pour combler les effectifs de l’armée mobilisés dans le cadre de l’opération Sentinelle, le service militaire se présente comme un remède miracle. Disparu des radars il y a dix ans car jugé poussiéreux et anachronique, il redevient un thème important du débat politique et probablement de la future campagne présidentielle, bien qu’il ait depuis la Révolution française clivé la société.

L’appel du soldat

Sous l’Ancien Régime, les armées sont composées de professionnels. La Révolution française, dans le domaine militaire comme dans les autres, va opérer une profonde rupture. Face à l’invasion étrangère, alors que le sang du roi vient tout juste de couler sur l’échafaud, la Convention nationale déclare, le 24 février 1793, la levée en masse. Le recrutement de 300 000 hommes est décidé afin de se porter aux frontières menacées. Le citoyen devient dès lors le premier rempart du pays. Toutefois, c’est sous le Directoire que voit le jour la première loi de conscription : la loi Jourdain-Delbrel, votée le 5 septembre 1798. Son article 1 proclame que « Tout Français est soldat et se doit à la défense de la patrie ». C’est l’acte de naissance du service militaire sur lequel s’appuiera jusqu’en 1815 Napoléon Bonaparte pour asseoir la puissance militaire française et sa domination sur l’Europe. Le système fonctionne cependant encore sur le tirage au sort et les plus aisés peuvent se faire remplacer moyennant paiement. Tout le monde n’est donc pas appelé à servir.

Fragment de la bataille de Champigny – Le fond de la giberne

Sous la Restauration, l’armée, toujours bonapartiste, est considérée avec méfiance et Louis XVIII supprime la loi Jourdain-Delbrel. C’est la IIIe République qui mettra en place le service militaire moderne, tel que beaucoup de Français l’ont connu au XXe siècle. Après la débâcle de 1870 s’ensuit la Commune de Paris, douloureuse guerre civile qui marque profondément le pays et son élite bourgeoise assoiffée d’ordre. La nouvelle République, alors divisée et dominée par les monarchistes au Parlement, s’unit autour des grandes lois militaires. Même les plus antimilitaristes sont maintenant convaincus de l’utilité du service militaire pour préparer la revanche mais surtout pour ressouder le pays autour de ses soldats. Ainsi, le duc d’Audiffret-Pasquier déclare à l’Assemblée sous les applaudissements unanimes : « Et, quand, à côté de cela, nous voyons le spectacle que nous donne notre armée. Quand nous nous souvenons que c’est elle qui nous a sauvés en 1848, que c’est elle qui nous a sauvés en 1871. Nous nous demandons si ce n’est pas là l’école où il faut envoyer ceux qui paraissent l’avoir oublié, apprendre comment on sert […] son pays. Que tous nos enfants y aillent […] et que le service obligatoire soit la grande école des générations futures ! »

Un outil de contrôle social

Au-delà de la préparation d’une future guerre contre l’Allemagne, l’armée est un outil au service du nouveau régime qui sert à étouffer au cœur de la nation toute étincelle révolutionnaire. Le sabre contre l’anarchie. Selon le nouveau pouvoir, c’est donc à partir de l’armée que naîtra une nation ressoudée après les divisions de la Commune, nation prête à affronter les menaces extérieures. Comme aujourd’hui, d’anciens pacifistes semblent alors convaincus des bienfaits de l’armée. On y voit Jules Ferry, pilier de la nouvelle République, écrire : « Vous rappelez-vous ces vagues aspirations vers le désarmement général, le détachement manifeste de tout esprit militaire, cette tendance à la création d’une sorte de garde nationale universelle qui caractérisaient la démocratie d’alors ? Ces idées-là eurent des partisans ; plusieurs d’entre nous les ont professées, y ont incliné, s’y sont laissé prendre. Mais, je vous le demande, en est-il un seul aujourd’hui qui n’ait été converti par les événements ? Ce pays a vu la guerre de 1870 ; il a tourné le dos pour jamais à ces utopies périlleuses et décevantes. » Mais c’est quelques années plus tard, en 1905, qu’est votée la loi qui met en place le service militaire comme la France le connaîtra jusqu’en 1997, date de sa suspension par Jacques Chirac.

Charles Péguy en uniforme, à droite

Cette nouvelle loi de 1905 instaure un service de deux ans et supprime le système de tirage au sort, tout en interdisant, dans un souci égalitaire, toute exemption autre que médicale. En plus d’être un outil au service de la revanche face à la ligne bleue horizon qui occupe l’imaginaire de tous les jeunes Français, le service militaire devient donc un moyen de pacification et d’adhésion envers une République encore fragile. L’école et les casernes, dans lesquelles on enseigne les valeurs militaires, servent ainsi à former des générations de républicains prêts à mourir pour la France. Verdun sera la preuve de l’incroyable efficacité de cette éducation patriotique au service de la patrie. En 1913, alors que l’ombre de la guerre plane déjà, on décide de prolonger le service à trois ans, ce qui amène des débats fratricides dans lesquels s’affronteront Péguy et Jaurès. Quelques années plus tard, Bernanos, dans La France contre les robots, rejette lui radicalement cette institution qu’il considère comme une « idée totalitaire ».

Aujourd’hui, ce n’est pas la Défense nationale qui motive le rétablissement du service militaire. Il est plutôt perçu comme un substitut à l’éducation, comme un moyen de combler les défaillances de notre société. Mais cette volonté risque de se fracasser sur l’implacable réalité budgétaire. Rétablir le service militaire impliquerait en effet, selon les experts, un coût de 5 ou 6 milliards d’euros pour incorporer les 800 000 jeunes hommes et femmes d’une classe d’âge. Or, le budget de l’armée ne sera pas capable de prendre en charge de telles dépenses quand les soldats de métier combattent parfois avec des équipements de l’âge de leurs pères. L’autre problème insoluble est que l’armée a, depuis vingt ans, vendu un bon nombre des casernes aptes à accueillir les appelés. Il est donc bien improbable que le nouveau président, élu en mai prochain, malgré les intentions et les effets d’annonce martiaux actuels, puisse concrètement rétablir le service national. Et même l’idée défendue par Manuel Valls lors du dernier débat à la primaire de gauche d’un service civique obligatoire semble difficilement applicable en raison de la frilosité de beaucoup d’associations caritatives.

Il est donc plus réaliste d’envisager une augmentation des moyens destinés aux services militaires adaptés prévus pour les DOM-TOM et maintenant mis en place en métropole, ainsi que ses Epide (Établissements publics d’insertion de la défense) créés pour les jeunes décrocheurs scolaires souhaitant intégrer un cadre militaire dans une perspective de réinsertion professionnelle et sociale. Leurs résultats positifs, unanimement reconnus, prêchent en ce sens. L’autre mesure, élaborée par l’actuel gouvernement, est la création d’une Garde nationale. Il ne s’agit pas en réalité d’une nouvelle institution mais juste d’un renforcement de la réserve opérationnelle destinée à soutenir les armées dans leurs nombreuses missions tant en France que dans le cadre d’opérations extérieures. Le plus probable est que le futur gouvernement accentuera ses efforts pour développer cette réserve. Au risque d’en décevoir certains, les jeunes n’iront donc pas rejoindre en masse le chemin des champs de tir après un réveil au clairon. L’expression « c’est la quille ! » est donc bien appelée à disparaître.

-----------------------

-----------------------

22:12 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le Grand Mensonge des Démocrates Américains

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

On ne peut pas blâmer les Démocrates américains de tenter, par tous les moyens, de masquer la portée de leur échec en l’attribuant à toutes sortes de motifs, même les plus fantaisistes. La pilule est certes amère. Toutefois, la part la plus intéressante de cette hystérie collective est le phénomène d’auto-persuasion qui en est le moteur et que la plupart des grands médias du pays alimentent.

L’argument numéro un des perdants est la faillite du système électoral et, en particulier, le fait que la candidate démocrate, Hillary Clinton, a remporté le scrutin populaire. C’est oublier que la situation, même si elle n’est pas commune, s’est produite à quatre reprises au cours de l’Histoire des Etats-Unis, et qu’elle ne constitue pas de difficulté particulière aux termes de la Constitution. De plus, le 115ème congrès, sorti des urnes le 8 novembre 2016 et en fonction depuis le 3 janvier 2017, a vu 52% des électeurs voter pour les Républicains au Sénat et 55% à la Chambre des représentants. Il n’y a donc aucune anomalie dans les élections de 2016 de ce point de vue.

Le second argument est celui du piratage informatique à grande échelle des élections, sur ordre du président russe Vladimir Poutine, afin de faciliter l’élection de Donald J. Trump. Là encore, l’idée ne tient pas debout. Aucune trace de défaillance dans le nombre limité de votes électroniques aux élections n’a été décelée. Les services du renseignement américain, en dépit de leur conviction affichée selon lesquelles il existe un indice « haut » de confiance dans le fait qu’il y a eu piratage, ne sont pas tenus de produire le moindre élément de preuve au public, puisque de telles informations sont par essence classées « secret défense ». Il faut donc les croire sur parole.

Poussés par ceux qui demeurent sceptiques sur la manière dont on s’y prend pour influencer le résultat d’une élection par des moyens électroniques, des experts affirment, par dizaines, que le régime russe a répandu de « fausses informations » à grande échelle afin de porter atteinte à l’image de la candidate Hillary Clinton. Les mêmes sont incapables d’expliquer concrètement comment l’on s’y prend et pourquoi il faut des « hackers » pour influencer les esprits dans leur choix lors d’un vote.

Une mauvaise candidate

Hillary Clinton n’a eu besoin ni de Vladimir Poutine, ni de Julien Assange et encore moins de « pirates » pour perdre les élections de 2016. Ce ne sont pas de prétendues « fausses » informations qui ont heurté sa réputation déjà bien entamée auprès de nombreux électeurs américains, par exemple, dans l’affaire des emails, mais au contraire, son refus obstiné de prendre cette affaire au sérieux et de répondre aux interrogations. On ne voit pas, non plus, quelles « fausses » informations ont poussé l’électorat noir américain à se sous-mobiliser lors du vote du 8 novembre, ou les femmes et les plus jeunes à bouder sa candidature, après la défaite de Bernie Sanders lors des primaires démocrates.

Hillary Clinton, dont l’ambition n’est pas éteinte par la défaite, a affiché un visage froid, autoritaire et cassant, durant sa campagne. Elle n’a pas su développer un programme à la fois lisible et crédible, qui aurait pu emporter un vote, à la fois populaire et du collège électoral, si tranché qu’il n’y aurait eu aucune contestation. Comment, en effet, se revendiquer de l’héritage de Barack Obama, lorsque cet héritage peine à brandir autre chose que l’Obamacare, dont même les démocrates savent qu’il n’est pas financé au-delà de 2017 et coûte, en réalité, une fortune au regard des bénéfices qu’il apporte ?

Photo: Sur les 3145 kilomètres de frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, un tiers est déjà protégé par un mur, la poursuite de sa construction étant gelée depuis 2010, en particulier pour des raisons environnementales.

Mensonges et déni

Car au-delà de cette loi sur la santé qui n’est en rien un système généreux et égalitaire tel qu’on le pense du côté des Européens, c’est le vide. Même si le Secrétaire d’Etat John Kerry blâme ces derniers jours le gouvernement anglais, prétendant qu’il est à l’origine de l’incapacité d’Obama à agir plus concrètement et durablement au Moyen-Orient contre l’état islamique, la mémoire de tous est par chance encore assez fraîche pour se souvenir que les huit années de ce président ont été celles d’une grande hypocrisie diplomatique et militaire. Mais le déni, dans ce domaine comme dans bien d’autres, est plus puissant que la mémoire.

Les âmes sensibles sont outrées par l’idée de construire un mur à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. On a beau leur montrer les mille kilomètres de ce mur déjà construit, y compris sous le premier mandat d’Obama, cela n’a guère d’effet et n’entraîne aucune interrogation sur les raisons pour lesquelles le bon président n’en n’a pas retiré une seule pierre.

Un autre exemple est celui de la crise financière de 2008 et du retour au « plein emploi » huit ans plus tard : quel président n’aurait point réussi ce « prodige » en creusant le déficit de son pays, comme Barack Obama l’a fait, de près de 5000 milliards de dollars ?

La période 2008-2016 n’a pas non plus été celle de législations majeures en matière d’armes à feu, d’incarcérations, de recul de la peine de mort, de maîtrise des frais de scolarité ou de gestion des prêts étudiants parvenus à des hauteurs astronomiques.

Quel est donc ce succès dont les Démocrates se revendiquent au juste? Est-ce celui des villes défigurées sous les coups de boutoir du géant Amazon, à la fois propriétaire du puissant Washington Post et importateur massif de toutes les chinoiseries possibles qui inondent un marché américain ou l'on ne sait plus fabriquer une chaussette? Est-celui de Saint Zuckerberg, le jeune patron de Facebook, "le" média des "millénaires" qui ne savent plus à quoi ressemble un livre et qui entre désormais en politique avec de hautes ambitions? Est-ce celui du mariage gay et de la dépénalisation du cannabis, hautes priorités s'il en est dans un monde où tout le monde se fout des 250 000 morts du Sud Soudan, bien moins "sexy" que ceux de Syrie?

Quel héritage Obama ?

Alors, que reste t-il de cet héritage Obama, au juste ? Une posture, bien évidemment. Après George W. Bush et le mensonge irakien, n’importe quel président aurait été auréolé de gloire. On attendait d’Obama, toutefois, un peu plus qu’un physique avenant, un talent rhétorique et l’humour dont il a tant usé. Car c’est à ce que laisse un président que l’on mesure son impact, pas à sa performance sur la scène du pouvoir. L’Amérique n’est pas plus sympathique dans le monde qu’elle ne l’était avant son arrivée, ni plus sûre, ni plus égalitaire. Mais elle a la chance d’être un pays pragmatique : en ramenant au pouvoir, contre toute attente, les Républicains, elle a flanqué une gifle magistrale aux « progressistes » qui se croyaient tout permis. Elle ne l’a pas fait par folie ou par irresponsabilité mais parce qu’elle a confiance dans la capacité de ses institutions à « encaisser » ce type de choix démocratique, si perturbant soit-il pour des milieux qui s’estiment mieux éduqués et éclairés que les autres. On appelle cela l’alternance, une banalité que les Démocrates veulent aujourd’hui faire passer pour un scandale et une catastrophe.

Cherchez l’erreur.

---------------------

SOURCE : Stéphane Trano pour Marianne

---------------------

21:45 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Procès de Georges Bensoussan : "Leur objectif est d'interdire de penser"

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

La comparution le 25 janvier devant la 17ème chambre correctionnelle de l’historien Georges Bensoussan, pour « provocation à la haine raciale », à la suite de la dénonciation du Collectif contre l’islamophobie en France et de plusieurs associations antiracistes, s’est transformée en procès idéologique. Compte-rendu d’audience.

De quoi le procès fait à Georges Bensoussan est-il le nom ? L’expression, usée jusqu’à la corde, est pourtant la seule qui convienne. L’audience du 25 janvier 2017 devant la 17ème chambre correctionnelle a duré douze heures et ce fut long comme un jour injuste. Un jour dont l’on retiendra la date, tristement, à l’heure future où nos enfants tenteront de comprendre quels faits, obscurs ou spectaculaires, quelles compromissions, silencieuses ou tonitruantes, nous auront conduits à cette catastrophe : l’agonie de la lucidité et la criminalisation du courage dans notre pays.

L’historien, responsable éditorial du mémorial de la Shoah, auteur de nombreux ouvrages, était, rappelons-le, poursuivi par le Parquet « pour provocation à la haine raciale » sur dénonciation du Collectif contre l’islamophobie en France. En cause : des propos tenus lors de l’émission Répliques, sur France Culture, où il évoquait l’antisémitisme dans les familles arabes en reprenant un constat du sociologue français d’origine algérienne Smain Laacher. Ce dernier s’était prétendu diffamé puis avait retiré sa plainte. Difficile en effet pour Laacher de nier avoir dit devant les caméras : « Cet antisémitisme, il est déjà déposé dans l’espace domestique. Il est quasi naturellement déposé sur la langue, déposé dans la langue... Des parents à leurs enfants, quand ils veulent les réprimander, il suffit de les traiter de juifs. Bon. Mais ça, toutes les familles arabes le savent. C’est une hypocrisie monumentale de ne pas voir que cet antisémitisme, il est d’abord domestique ». Georges Bensoussan, en s'y référant, avait usé métaphoriquement de l’expression « l’antisémitisme, on le tète avec le lait de sa mère ».

Ce sein, qu’on ne saurait voir, a déclenché toutes les fureurs. Apparemment, les choses sont bien différentes quand l’antisémitisme arabe est dénoncé par un sociologue issu de cette culture et quand la citation est reprise par un historien d’origine juive comme l’a souligné douloureusement Georges Bensoussan dans une de ses interventions. Dans le premier cas, on refuse d’écouter Laacher, puis on le somme officieusement de revenir sur ses propos. Dans le second cas, Bensoussan est trainé devant les tribunaux par la justice de son pays puisque le Parquet avait choisi d’attaquer. Ce « deux poids, deux mesures » planait dans l’air raréfié de la 17èmechambre du Palais de Justice de Paris.

Un étrange témoin

Le CCIF, représenté par Lila Charef, étroitement voilée, était appuyé par une pléiade d’associations antiracistes, Licra, Mrap, SOS racisme, la Ligue des droits de l'Homme. La Licra avait trouvé un témoin à charge surprenant en la personne de Mohamed Sifaoui. Ce dernier, qui a si souvent écrit dans nos colonnes, se retrouvait ainsi sur le même banc que le CCIF dont on pensait que le journaliste, menacé de mort par les islamistes, ne partageait pas vraiment les options. Sifaoui écrivait en effet du CCIF, le 6 juillet 2015, que cette « prétendue association antiraciste avait beaucoup de mal à condamner l’antisémitisme ». De son côté, en juin 2015, le CCIF traitait Sifaoui de « chantre de la haine ». Comment ces adversaires irréductibles se sont-ils ligués contre Georges Bensoussan ? Sans doute un de ces retournements de l’histoire qui n’augurent rien de bon pour le respect des faits. « Le déni de réalité est un cancer », écrit Elisabeth Badinter dans sa préface à l’ouvrage collectif, La France soumise coordonné par l’historien (Albin Michel)

Nous y voilà, effectivement. Georges Bensoussan, sommé de s’expliquer sur ses propos mais aussi sur ses travaux, rappelle qu’il travaille depuis un quart de siècle sur les mécanismes conduisant à la haine de l’autre. Il s’est penché, notamment, sur la condition juive en pays d’Islam. Il cite l’expression, si proche de la sienne à Répliques, utilisée en 1965 dans la revue les Temps modernes par l’auteur marocain Saïd Ghallab. Sous le titre Les juifs vont en enfer, Ghallab écrivait alors : « ... la pire insulte qu’un Marocain puisse faire à un autre, c’est de le traiter de juif, c’est avec ce lait haineux que nous avons grandi... ». Plus de cinquante ans après, en France, toutes les enquêtes réalisées sur l’antisémitisme par le think tank Fondapol, comme les témoignages multiples recueillis par les enseignants depuis la parution des Territoires perdus de la République attestent une emprise grandissante des préjugés chez les jeunes de culture musulmane. Si l’on y ajoute les fameux 28% de partisans de la suprématie de la charia sur les lois françaises dénombrés dans la dernière enquête de l’Institut Montaigne (enquête dirigée par Hakim el Karoui), il y a de quoi s’inquiéter.

Sur la toile de fond des attentats, des crimes de Mohamed Merah à ceux de l’Hypercacher (sans oublier l’enlèvement et l’assassinat du jeune Ilan Halimi, en 2004, dont le caractère antisémite avait été honteusement nié) les juifs ont peur. Les élèves juifs fuient les écoles et les lycées publics des quartiers dits « sensibles ». Bensoussan, qui se définit lui-même comme « un enfant de l’école publique », souligne qu’ils n’en sont pas partis en masse par choix mais pour d’impérieuses raisons de sécurité. Les écoles juives dans lesquelles certains ont été inscrits ne sont-elles pas gardées par l’armée ? Ce qui arrache ce cri à l’historien : « Est-ce moi qui dois me trouver devant ce tribunal aujourd’hui ? N’est-ce pas l’antisémitisme qui nous a conduits à la situation actuelle qui devrait être jugé ? »

"Une dérive judiciaire"

Cette inversion du réel s’inscrit au cœur du témoignage d’Alain Finkielkraut. « Les associations antiracistes ne luttent plus contre le racisme, s’insurge l’académicien, leur objectif est d’interdire de penser, il s’agit de soustraire la réalité à l’investigation et les musulmans à la critique. Je suis étonné d’être ici : car la question n’est pas de savoir si Georges Bensoussan s’est rendu coupable : la question, c’est de savoir s’il dit vrai ! » Et Finkielkraut poursuit :

« Si le tribunal cède à cette intimidation, ce sera à la fois une catastrophe intellectuelle et une catastrophe morale... Si on refuse de voir la réalité et si on incrimine ceux qui s’efforcent de la penser, on n’a plus aucune chance d’échapper à la division et à la montée de la haine ! »

En dénonçant « une dérive judiciaire », le philosophe cite des témoignages sur les « insultes antisémites et antifrançaises ». Du coup, l’avocat du Collectif contre l’islamophobie en France le menace de « réserver » ses propos, allusion à une procédure judiciaire dont il pourrait relever. « Ah, je suis donc moi aussi sous surveillance ! » s’exclame Finkielkraut.

Cet échange donne le ton d’un procès qui, d’heure en heure, se fait plus tendu. Ainsi se vérifie la phrase de Jean-Paul Sartre : « L’antisémitisme n’est pas une pensée, c’est une passion. »

La déposition de Mohamed Sifaoui, extrêmement violente à l’encontre de Georges Bensoussan, alourdit encore l’atmosphère. D’un côté, le journaliste si engagé contre l’islamisme reconnaît qu’au cours de ses reportages dans le monde arabe, il a « rencontré partout de l’antisémitisme, personne ne nie non plus qu’il y a un antisémitisme endémique dans la communauté musulmane en France ». Où est donc la différence de propos qui l’amène à fustiger Bensoussan ? C’est que, de l’autre côté, Sifaoui s’indigne : « Bensoussan détricote tous les moments positifs entre juifs et arabes. N’est-il pas en train d’écrire une histoire qui peut servir à des milieux douteux ? C’est un destructeur des ponts entre juifs et arabes. » En s’attardant sur la fameuse métaphore de « l’antisémitisme tété au sein », il évoque même « un biberon empli d’un lait fabriqué en Israël ! ». Une heure plus tard, l’avocat du CCIF lancera à l’historien : « Les juifs ne tuent pas d’Arabes ? Et en Palestine ? » L’inversion des faits ne suffit donc pas ! Sifaoui comme le CCIF, adversaires d’hier mais peut-être pas de demain, se coalisent pour convoquer l’ombre du conflit israélo-palestinien sous les plafonds bleu-or de la 17ème chambre.

"On ne peut pas parler de racisme quand on évoque la transmission culturelle"

Le témoignage de la philosophe Elisabeth de Fontenay, toujours vigilante et précise, allège un peu l’ambiance. Elle aussi « accepte mal qu’un chercheur qui fait état d’études de terrain soit poursuivi ». Et souligne à l’intention des accusateurs de l’historien : « On ne peut pas parler de racisme quand on évoque la transmission culturelle ».

En face, la sociologue Nacira Guénif, témoin cité par l’accusation, se fendra d’une longue analyse, véritable morceau d’anthologie, qui consiste à prendre le contre-pied de la réalité. A la présidente du tribunal, Fabienne Siredey-Garnier, qui lui demande de réagir aux propos de Smain Laacher, elle répond par une esquive et entreprend de décortiquer l’insulte arabe « espèce de juif ! » Des « explications » fournies par l’éminente universitaire, il ressort qu’en disant l’insulte « on ne pense pas ce qu’on veut dire », qu’il s’agit « d’une expression figée passée dans le langage courant ». Bref une insulte antisémite en arabe n’est pas... antisémite.

Suivra un dernier et obscur témoignage de Michèle Sibony, enseignante retraitée, par ailleurs animatrice d’une « Union juive française pour la paix » qui, en se drapant dans la cape de la bonne moralité identitaire, s’enlise dans la phraséologie la plus ossifiée pour flatter l’islamisme. Devant le tribunal, elle va manier l’injure en accusant Bensoussan de « discours digne d’un Drumont » ( Edouard Drumont, antidreyfusard, était un célèbre idéologue antisémite du début du XXème siècle). Nous sommes toujours à des années-nuits du réel et de la clarté intellectuelle.

"Pour la première fois de ma vie j’ai eu la tentation de l’exil"

Il y aura heureusement l’intervention d’Yves Ternon, historien qui salue « Georges Bensoussan, le lanceur d’alerte », puis la lettre de soutien adressée d’Algérie par le grand écrivain Boualem Sansal, et lue par la présidente :

« Les propos reprochés ne sont en rien un acte d’islamophobie... (...) J’ai moi-même dénoncé cette culture de la haine inculquée dans les familles arabes à leurs enfants, haine contre le juif, le chrétien, l’homosexuel... »

Boualem Sansal ose ensuite écrire : « Dire que l’antisémitisme relève de la culture, c’est simplement répéter ce qui est écrit dans le Coran et enseigné à la mosquée ».

Suivront les plaidoiries des associations, aussi creuses que leurs accusations, puis celle, incisive et brillante, de Me Michel Laval, avocat de Georges Bensoussan. Le réquisitoire de la Procureure sera à l’image du procès, intégralement idéologique.

« Ce soir, Madame la présidente, concluera Georges Bensoussan, dans le silence de la nuit qui s’est abattue sur le Palais de justice, pour la première fois de ma vie j’ai eu la tentation de l’exil. » C’était un jour dans la vie de la justice française. Jugement le 7 mars.

--------------------------

SOURCE : Martine Gozlan pour Marianne

--------------------------

21:31 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

17/01/2017

De Sartre à Taubira : cette gauche qui combat la nation

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Cet article du Figaro a un an, déjà... je ne le découvre que maintenant...

FIGAROVOX/TRIBUNE - Pour Paul-François Paoli, le débat sur la déchéance de la nationalité est révélateur des divisions historiques de la gauche française sur la notion de patrie.

-----------------------------

Paul-François Paoli est chroniqueur littéraire au Figaro et essayiste. Son essai "Quand la gauche agonise" est paru le 25 janvier 2016 aux Editions du Rocher.

-----------------------------

Le débat sur la déchéance de la nationalité est révélateur de la vision, ou plutôt de l'absence de vision, que la gauche et une partie des élites de ce pays se font de la nationalité réduite à une collection de droits et de prétendus devoirs. On peut évidemment arguer que cette mesure de déchéance n'aura aucune portée puisque, par définition, les radicaux de l'islam se fichent comme d'une guigne de la nationalité. L'islamisme, comme le communisme hier, est un messianisme révolutionnaire qui nie les distinctions entre les peuples et il n'est pas anodin de constater qu'une certaine gauche fait preuve d'indulgence, voire de complaisance, à l'endroit de l'islam politique. N'a-t-on pas vu, en juillet 2014, lors des fameuses émeutes de Barbès à Paris, les militants du NPA de Besancenot mêler leurs drapeaux à ceux du Hamas? A gauche le refus de se désolidariser avec les ennemis de leur propre pays est une vieille histoire. Nul ne met plus en question, aujourd'hui, l'allégeance du PCF à l'égard de l'URSS stalinienne. Stéphane Courtois a récemment rappelé que Maurice Thorez fut déchu de sa nationalité par la République en février 1940. « Le Parti communiste n'est pas à gauche mais à l'Est » dira un jour Léon Blum. Jacques Duclos, dirigeant historique du PCF, a été sa vie durant, ainsi que l'a montré Frédéric Charpier dans L'agent Jacques Duclos (Seuil), un serviteur zélé de l'Urss sans pour autant passer pour un traître au regard des Mélenchon de l'époque. C'est que, pour une certaine gauche, trahir la France comme réalité c'est encore la servir comme idée. Le sophisme fonctionne ainsi et il est imparable: la France est le pays de la Révolution et de la fameuse « fraternité » entre les peuples, si elle n'est plus digne de ses valeurs, il faut la combattre au nom des idéaux qu'elle a elle-même prônés. Comme l'expliquera Sartre, les valeurs républicaines d'égalité et de fraternité exigent le socialisme pour ne pas rester lettre morte, incantation fumeuse.

C'est ainsi que les trotskistes ont, en 1940, prôné le pacifisme et refusé de combattre les « prolétaires allemands » de la Wehrmacht. C'est ainsi que les mêmes trotskistes ont porté des valises pour le FLN, de même qu'ils s'étaient solidarisés avec le Vietminh. C'est ainsi que le lugubre Georges Boudarel, communiste rallié au Vietminh, finit par persécuter ses camarades français dans les camps du Vietminh après la chute de Dien Bien Phu. Ces gens ne se sont jamais perçus comme les collaborationnistes mais comme des internationalistes conséquents. Marx n'a t'il pas écrit que les prolétaires n'avaient pas de patrie? N'a-t-il pas mis en valeur le processus historique qui allait rendre obsolète les Etats et les frontières? Aujourd'hui encore, pour beaucoup d'hommes et de femmes de gauche, depuis Taubira à Duflot, en passant par Lang ou Mélenchon, la France est moins un pays qu'une idée. Langue, sensibilité aux régions et aux terroirs, sentiment d'appartenance, tout cela n'existe pas. Le jeune Pol Pot, qui admirait la terreur de 1793 était plus français aux yeux d'un Badiou, qui tressera des lauriers au Kampuchéa démocratique en 1979, que le paysan du Berry, car le paysan du Berry n'est pas une figure de l'Universel, il incarne l'horrible puanteur du particulier.

Plus généralement, et cela ne concerne pas que la gauche, les élites françaises sont frappées d'une étrange névrose: la prétention de s'identifier à l'universel alors que cette notion d'universel doit aujourd'hui se conjuguer au pluriel. Qui ne voit que l'islam est un universalisme rival du laïcisme républicain ? Nous ne vaincrons pas l'islamisme avec des discours sur les valeurs de la République auxquels les jeunes radicaux sont imperméables puisqu'ils ont justement fait le choix d'autres valeurs, plus consistantes à leurs yeux: celles de la fraternité islamique. Nous devons affirmer que la France est un pays avant d'être une idée et que ce pays a une histoire qui ne doit rien à l'islam. Qu'il est porteur d'une langue et d'une culture, dont le rayonnement a été universel et l'est encore, dans une certaine mesure, grâce à la francophonie. Nous devons avoir le courage d'expliquer que la France n'est pas une formalité administrative et demander aux détenteurs extra-européens de la double nationalité de choisir entre leur nationalité affective et une nationalité fictive. Pourquoi Marocains et Algériens qui hissent leurs drapeaux à tout propos ne se contenteraient ils pas de la nationalité qui leur tient à cœur? Pourquoi la droite n'accepte-t-elle pas, comme le suggère Hervé Mariton, de mettre en cause un droit du sol qui est l'immaculée conception de ceux qui réfutent toute tradition? Qui ne sent que ce que l'on vous donne automatiquement, sans que vous l'ayez demandé, n'a guère de valeur, comme la rappelé un jour le psychanalyste Daniel Sibony ? Redonner une valeur symbolique à la nationalité suppose de ne pas la partager avec qui la dénigre ou la tient pour rien. En réalité un formidable changement de perception de l'histoire nationale est intervenu dans les années 70, après la découverte des crimes de Vichy.