22/10/2014

Aucune idée n'est mortelle

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Vous pouvez éliminer un livre, vous pouvez éliminer une œuvre, vous pouvez éliminer TOUS les livres, rien n'y fera : aucune idée n'est mortelle, la mort elle-même n'est qu'une idée. »

« L'Islam est paradoxalement l'ennemi à la fois du vieil Occident Chrétien, et celui de la société multicuturelle post-moderne, il nous déteste à la fois comme croisés et comme pédés. »

« L'islam, ce communisme du désert ; le communisme, cet islam sans Dieu. »

« Je parle pour toi, homme de 2099, pas pour les journalistes de Libération. »

Maurice G. Dantec, American Black Box. Le Théâtre des opérations 3 : journal métaphysique et polémique, 2002-2006

00:18 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

21/10/2014

On nous a perfidement dressés à confondre la justice et l'égalité

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Loin de penser comme nous, à faire de l'État son nourricier, son tuteur, son assureur, l'homme d'autrefois n'était pas loin de le considérer comme un adversaire contre lequel n'importe quel moyen de défense est bon, parce qu'il triche toujours. C'est pourquoi les privilèges ne froissaient nullement son sens de la justice ; il les considérait comme autant d'obstacles à la tyrannie, et, si humble que fût le sien, il le tenait - non sans raison d'ailleurs - pour solidaire des plus grands, des plus illustres. Je sais parfaitement que ce point de vue nous est devenu étranger, parce qu'on nous a perfidement dressés à confondre la justice et l'égalité. Ce préjugé est même poussé si loin que nous supporterions volontiers d'être esclaves, pourvu que personne ne puisse se vanter de l'être moins que nous. Les privilèges nous font peur, parce qu'il en est de plus ou moins précieux. Mais l'homme d'autrefois les eût volontiers comparés aux vêtements qui nous préservent du froid. Chaque privilège était une protection contre l'État. Un vêtement peut être plus ou moins élégant, plus ou moins chaud, mais il est encore préférable d'être vêtu de haillons que d'aller tout nu. Le citoyen moderne, lorsque ses privilèges auront été confisqués jusqu'au dernier, y compris le plus bas, le plus vulgaire, le moins utile de tous, celui de l'argent, ira tout nu devant ses maîtres. »

Georges Bernanos, La France contre les robots

23:24 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

18/10/2014

Léon Bloy : Le Pèlerin de l'Absolu (émission de Télévision de 1970, "En toutes Lettres")

23:02 Publié dans Lectures, Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

15/10/2014

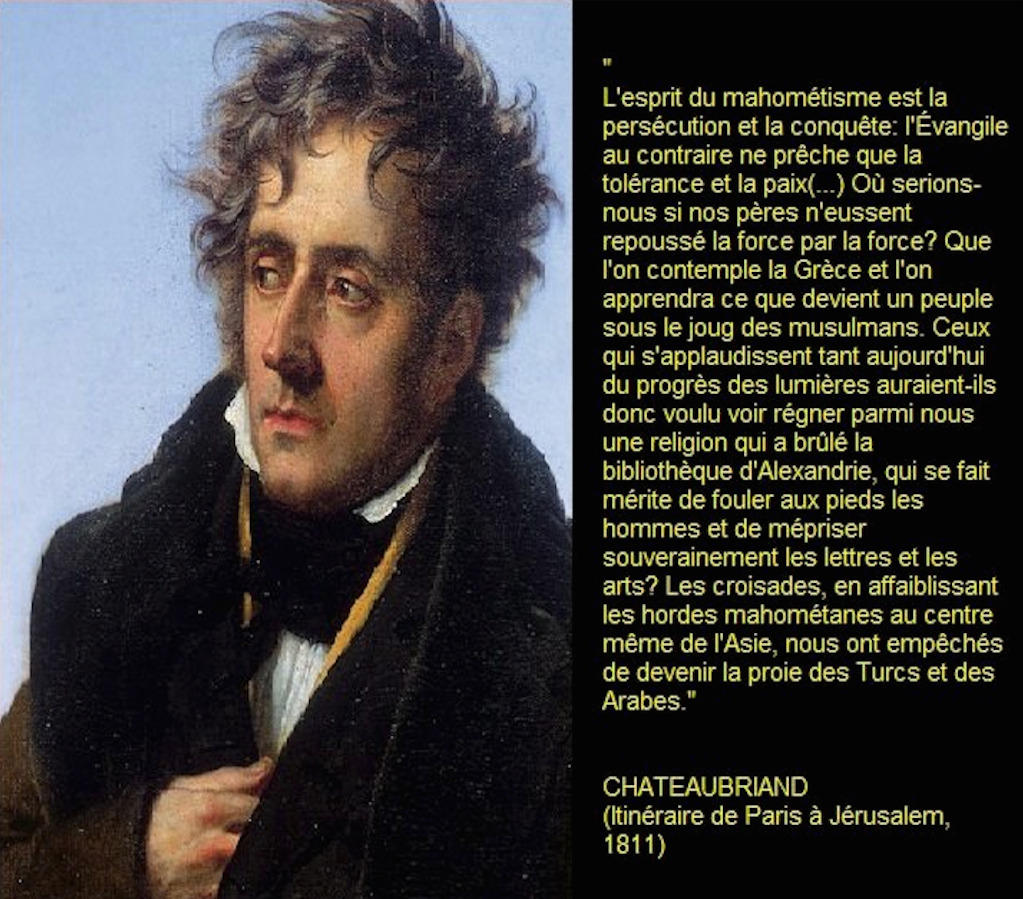

L'esprit du mahométisme est la persécution et la conquête...

22:52 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

03/10/2014

La Chine vue par Gustave Le Bon en 1898

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« La Chine n'est pas encore entrée dans le mouvement industriel, mais nous entrevoyons le moment où elle va s'y lancer. On peut alors prévoir qu'avec son immense population elle deviendra en peu d'années le premier centre commercial du monde, le régulateur des marchés et que ce sera la Bourse de Pékin qui déterminera le prix des marchandises dans le reste de l'univers. »

Gustave Le Bon, Psychologie du socialisme

00:01 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

02/10/2014

Collectivisme...

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Tout individu travaillant à une oeuvre collective au succès de laquelle il n'est pas intéressé fournit un faible rendement. De ce principe psychologique, si méconnu des socialistes, résulte que les entreprises gérées par l'État coûtent cher et rapportent peu. »

Gustave Le Bon, Hier et demain

23:48 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Rester solitaire

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Rares sont les hommes osant agir et même penser autrement que leur entourage. Le nombre d'individus ayant des idées originales se trouve toujours pour cette raison infiniment restreint. On ne peut même en posséder qu'à la condition de rester solitaire. »

Gustave Le Bon, La vie des vérités

23:43 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La Tyrannie...

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« La tyrannie ne surgit et ne s'instaure dans aucun autre régime politique que la démocratie : c'est de l'extrême liberté que sort la servitude la plus totale et la plus rude. »

Platon, La République

23:24 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le communisme

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Le communisme, forme ultime de la puissance du nombre, semble représenter une évolution dernière des démocraties, en attendant leur terminaison par des dictatures personnelles suivant une loi que déjà formulait Platon et plusieurs fois vérifiée au cours de l'histoire. »

Gustave Le Bon, Bases scientifiques d'une philosophie de l'Histoire

22:22 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Voilà un régime indigeste

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« C’est bien cette indifférence que nous avons retrouvée pour finir. Nos amis sont morts. Nos espoirs vitre reniés. Ceux qui rêvait à l’ordre nouveau connaissent la fraternité des ruines, le déchirement des nations pauvres et les seuls Européens du siècle dans la personne des cadavres sur les décombres. Si les bombardements, la misère, n’ont rien enfanté, d’autres mettent leur confiance dans le travail, l’application, le pacifisme. Ils se réunissent dans des congrès, il votent des mentions d’encouragement à l’Europe.

Ce n’est pas leur faute, sans doute, s’ils sont vieux et un peu ridicules. Ils supplient l’histoire de les exaucer en raison de leur bonne vie et mœurs, comme un impuissant qui réclamerait un enfant de sa femme par ce qu’il a écrit des brochures sur la natalité. Il est certain qu’ils échoueront. Leurs jeunes prédécesseurs, avec leur visage sanglant, méritent mieux sans doute que nos rires. Ils réclament la haine ou la camaraderie, ils ont tout fait pour appeler ses sentiments capitaux. Ils ont perdu.

Voilà que nous autres, dont la France était le seul avenir, voilà que nous avions raison. Nous demeurons au milieu de cet entracte avec un regard étonné. Le sang a séché, les cris se sont éteints dans l’air. Nous comprenons mal la fidélité de nos aînés. Qu’ils vivent aussi pour leurs vieux drapeaux, couvert d’honneurs, couverts de honte et sans profit pour personne, quelle faiblesse ! Et lumière de juin 42 et de l’été 44 se confondent à présent, le désespoir et la chance font une égale balance : nous Rejetons cet équilibre honteux . Vichy, le gaullisme, la collaboration sont rendus à l’histoire.

(...) Trop d’absolu et des mots trop lourds pour les hommes qui les employaient, voilà un régime indigeste. Nous réclamons un peu plus de mesure. C’est elle qui nous guidera. Puisque personne, parmi nos aînés, ne s’en est montré capable, nous voici condamnée à une sorte de prudence envers les événements. »

Roger Nimier, Le grand d'Espagne

00:32 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Une Mystique...

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Il est vrai, absolument vrai, qu’aux environs de 1914, nous avons tous senti que le monde moderne était à bout, qu’il criait grâce, qu’il aurait donné tout son fameux progrès pour une mystique. [...] Le monde moderne avait besoin d’une mystique, mais ce sont les dictateurs qui l’ont rassasié, comblé, rempli. »

Georges Bernanos, Les Enfants humiliés

00:17 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

01/10/2014

Machinerie

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Si le monde est menacé de mourir de sa machinerie, comme le toxicomane de son poison favori, c’est que l’homme moderne demande aux machines, sans oser le dire ou peut-être se l’avouer à lui-même, non pas de l’aider à surmonter la vie, mais à l’esquiver, à la tourner, comme on tourne un obstacle trop rude. »

Georges Bernanos, Le Chemin de la Croix-des-Âmes

23:47 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Obéissance et irresponsabilité, voilà les deux Mots Magiques

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« La plus redoutable machine est la machine à bourrer les crânes, à liquéfier les cerveaux. Obéissance et irresponsabilité, voilà les deux Mots Magiques qui ouvriront demain le Paradis de la Civilisation des Machines. »

Georges Bernanos, La France contre les robots

00:15 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Une espèce de servage plus inhumain que celui jadis aboli par nos rois

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Nous n’étions pas des gens de droite. Le cercle d’études sociales que nous avions fondé portait le nom de cercle Proudhon, affichait ce patronage scandaleux. Nous formions des voeux pour le syndicalisme naissant. Nous préférions courir les chances d’une révolution ouvrière que compromettre la monarchie avec une classe demeurée depuis un siècle parfaitement étrangère à la tradition des aïeux, au sens profond de notre histoire, et dont l’égoïsme, la sottise et la cupidité avaient réussi à établir une espèce de servage plus inhumain que celui jadis aboli par nos rois. »

Georges Bernanos, Les Grands Cimetières sous la lune

00:04 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

30/09/2014

Pour la bourgeoisie contre le peuple

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« On ne nous a nullement élevés dans le respect de la bourgeoisie. Nous savions que la bourgeoisie intellectuelle, comme l’autre, avait constamment sacrifié la monarchie à son avarice, à sa vanité, à une sorte de conservatisme qu’elle prend pour la tradition, qu’elle oppose dans son orgueil ingénu à la tradition des aristocrates.[…] Nous n’ignorions pas que la bourgeoisie s’est perpétuellement interposée entre le peuple et la monarchie, que la monarchie, en 1789 comme en 1830, s’est perdue chaque fois qu’elle a parié pour la bourgeoisie contre le peuple. »

Georges Bernanos, Nous autres Français

23:57 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Tel est le credo

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Sur les deux valeurs que prônèrent les anciennes colonies anglaises installées sur le sol du nouveau monde depuis cinq cents ans : le puritanisme et l'optimisme.

Ces deux valeurs se résument en une seule : la jovialité consternante.

Le respect de l'argent, de l'industrie, du profit, de la fécondité, de la reproduction, de la femme, de la santé, de la lumière, des petits, des études, de la victoire, du base-ball, de la vitalité, tel est le credo. Cela ne correspond en rien à ce que les anciens Athéniens avaient désiré désigner deux mille quatre cents ans plus tôt en inventant le nom de démocratie. »

Pascal Quignard, Les Ombres errantes (Dernier royaume, I)

11:19 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La langue est ainsi menacée d'un grand danger

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Les plus impudents de tous sont les journalistes, et comme leurs feuilles, grâce à la trivialité de leur contenu, ont le public le plus nombreux et un public qui ne lit guère que le journal, la langue est ainsi menacée d'un grand danger ; aussi émettrai-je très sérieusement l'idée de les soumettre à une censure orthographique, ou de leur faire payer une amende pour tout mot mutilé ou qui ne soit pas usuel ; car y a-t-il quelque chose de plus indigne que de voir des changements dans la langue émaner de la plus basse littérature ? »

Arthur Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation

11:10 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

26/09/2014

Les preuves vibrantes de la vie, l'apothéose de toute douleur, de toute solitude

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Travaillez, mais travaillez en poète. Ne vous dites jamais : la poésie est un don, qui me sera peut-être refusé. Agissez, devant les livres, devant la vie comme si vous étiez une poétesse, déjà, et vous verrez que rien ne vous sera refusé. Quand un texte vous émeut, souvenez-vous de cette émotion, c'est vous-même : enrichissez-vous de cette révélation, faites-en un sens pour adhérer à tout ce qui vous touche.

Ce n'est pas là une consigne obscure : quand une rencontre, un instant heureux, ont fait battre un peu votre coeur, ajoutez-vous-les, emmenez-les avec vous, rendez-les présents à des émotions nouvelles. Devant un tableau, dont la beauté vous apparaît, ramenez à vous ce souvenir, qui - remarquez-le - vous enveloppe, au lieu de se tapir en vous.

Vivre est un enchantement, quel que l'on soit devenu. Mais vivre est plus beau encore quand on a, comme vous, le privilège d'incarner cette vie... de ne rien peser aux regards.

Et maintenant, je vais reprendre mon air grave et vous reparler de ces poètes que vous allez, un à un, découvrir. Je profiterai des éclaircies qui s'ouvrent dans mes jours pour vous approcher de tous ces écrivains, qui ne sont pas des écrivains, ne l'oubliez jamais - ou qui ne sont tels qu'accessoirement. Ils sont les preuves vibrantes de la vie, l'apothéose de toute douleur, de toute solitude. Le langage n'est pas une vaine suite de mots, il est l'atmosphère même de l'âme ; une aube qui s'élève, non pas du sol, mais de ce que la terre ouvre en nous, au flanc sombre du regard. »

Joë Bousquet, Lettres à une jeune fille

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

25/09/2014

France Culture (1955) : Joë Bousquet

22:26 Publié dans Lectures, Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les loups et les brebis

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Après mille ans et plus de guerre déclarée,

Les Loups firent la paix avecque les Brebis.

C’était apparemment le bien des deux partis ;

Car si les Loups mangeaient mainte bête égarée,

Les Bergers de leur peau se faisaient maints habits.

Jamais de liberté, ni pour les pâturages,

Ni d’autre part pour les carnages :

Ils ne pouvaient jouir qu’en tremblant de leurs biens.

La paix se conclut donc : on donne des otages ;

Les Loups, leurs Louveteaux ; et les Brebis, leurs Chiens.

L’échange en étant fait aux formes ordinaires

Et réglé par des Commissaires,

Au bout de quelque temps que Messieurs les Louvats

Se virent Loups parfaits et friands de tuerie,

lls vous prennent le temps que dans la Bergerie

Messieurs les Bergers n’étaient pas,

Etranglent la moitié des Agneaux les plus gras,

Les emportent aux dents, dans les bois se retirent.

Ils avaient averti leurs gens secrètement.

Les Chiens, qui, sur leur foi, reposaient sûrement,

Furent étranglés en dormant :

Cela fut sitôt fait qu’à peine ils le sentirent.

Tout fut mis en morceaux ; un seul n’en échappa.

Nous pouvons conclure de là

Qu’il faut faire aux méchants guerre continuelle.

La paix est fort bonne de soi,

J’en conviens ; mais de quoi sert-elle

Avec des ennemis sans foi ? »

16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Une ascension "directe"

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Le fait de concevoir cette cime, où la distinction entre "Créateur" et "créature" devient métaphysiquement un non-sens, rend possible tout un système de réalisations spirituelles qu’en partant des catégories de la pensée "religieuse", il est difficile de comprendre ; il rend surtout possible ce qu’en jargon d’alpinisme on appellerait une ascension "directe", c’est-à-dire une ascension le long de parois nues, sans points d’appui, sans écarts d’un côté ou de l’autre. Tel est exactement le sens de l’ascèse bouddhique, en tant que système, désormais, non plus de simple discipline, génératrice de force, de sécurité et de calme inébranlable, mais comme système de réalisation spirituelle. »

Julius Evola, La doctrine de l'éveil : essai sur l'ascèse bouddhique

14:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Tout ce qui existe, tout, est comme un chant endormi

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Pénétrez-vous de cette idée : la littérature n'est pas un domaine clos. Elle est la vie même, sous sa forme la plus pure, la plus attirante, la plus voisine du chant, qui est sur les lèvres avant le mot.

Emplissez-vous de cette certitude : tout ce qui existe, tout, est comme un chant endormi et n'attend que le passage d'un regard assez pur pour se ranimer. La vie serait un enchantement perpétuel si nous savions ne lui rien ajouter et la rendre à elle-même et trouve en elle, ainsi, la nudité de leur âme. La beauté ne s'ajoute pas aux choses, elle veille dans leur ombre. La couleur que vous voyez est l'âme de votre regard, le parfum que vous respirez vous respire.

Ne soyez jamais triste : le soleil que vous voyez briller a pris ses rayons en vous. C'est la vie qui est belle et non pas ce que nous en faisons, et ce que la poésie vous apprendra, c'est l'art de la prendre à sa source, de la reconnaître, à sa saveur, avant qu'elle ne vous ait reconnue. Il faut bien du temps pour apprendre cela, mais quelquefois la grâce nous est faite de le sentir très jeunes. Les poètes vous aideront. »

Joë Bousquet, Lettres à une jeune fille

12:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Depuis Robespierre, les adolescents et les intellectuels adorent remplacer les problèmes par les salauds...

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Notre génération est condamnée à l’autosuspicion permanente. Sommes-nous voués à répéter l’histoire sous forme de farce ? J’ai eu cette impression en Mai 68, quand nous hurlions "CRS-SS". Je l’éprouve à nouveau en pensant à cet antifascisme complètement délirant qui domine la scène publique française. Mais nous vivons les retombées de l’accident déplorable et dérisoire qu’a été le score de Le Pen. Pour un certain nombre de gens de gauche, en France, cet accident a été perçu comme un événement providentiel. La France intellectuelle et médiatique regorge de chercheurs de fascisme qui se sentent revivre dès qu’ils voient pointer le museau de leur ennemi. Pourquoi sinon parce que le fascisme permet de fuir dans la dénonciation d’une volonté mauvaise une réalité déconcertante et difficile ? Depuis Robespierre, les adolescents et les intellectuels adorent remplacer les problèmes par les salauds. C’est une nouvelle crise de puberté politique que nous traversons. »

Alain Finkielkraut, Journal Le Soir. 07/12/2002

10:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Faites-vous, de temps en temps, légère et irréelle

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Écoutez-moi bien : je sais que le bonheur, ce que les autres nomment de ce nom, n'est qu'une scorie de cette vie où nous passons. Et je sais qu'une jeune fille comme vous est une image de cette vie. L'image de cette vie, qui n'a que des images pour nous toucher. Pensez, pensez avec votre coeur d'enfant à tout ce qui est contenu dans la chance que ces mots résument... Je ne dis pas que vous êtes encore une enfant. C'est parce que je vous vois une jeune fille fine, jolie, élégante, que je vous confie, un instant, à celle que vous n'êtes plus depuis si peu de temps.

Au lieu de vous ouvrir, de temps en temps, sans discontinuer, à l'avenir, faites-vous, de temps en temps, légère et irréelle comme lui, en portant votre vie présente à travers les pensées où vous l'attendiez encore. C'est un peu jouer en imagination à la poupée avec celle que vous êtes devenue. Vous verrez alors tout l'avenir se réunir à vous pour vous faire plus légère et enchanter comme dans une légende les faits de chaque jour qu'un regard positif suspendait bêtement à un emploi du temps. »

Joë Bousquet, Lettres à une jeune fille

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

24/09/2014

Une nécessité de purification, vers laquelle on doit tendre à travers une conscience exacte et objective

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Dans les textes, revient souvent le récit de la vie que menait le prince Siddharta, avant le parfait réveil. A lui aussi, "avant le parfait réveil, en tant qu'éveillé imparfait, aspirant seulement à l'éveil", était venue cette pensée : "On ne peut conquérir le plaisir avec le plaisir ; avec la douleur, on peut conquérir le plaisir". C'est ainsi que, ayant abandonné sa maison contre la volonté des siens, encore "resplendissant sous ses cheveux noirs, en la beauté de sa jeunesse heureuse, dans la fleur de sa virilité", insatisfait des vérités que les maîtres d'ascétisme lui avaient d'abord enseignées (il semble qu'il s'agissait de sectateurs du Sâmkhya), il s'adonne aux formes extrêmes d'une douloureuse mortification. Après avoir ployé de mille manières sa propre volonté, "tel un homme fort, empoignant un autre plus faible par la tête ou par les épaules, le force et, l'abat", il s'en prend alors à son propre corps, pratique la suspension de la respiration jusqu'aux limites de l'asphyxie. Mesurant qu'une telle voie demeurait sans issue, il se met à pratiquer le jeûne, et en devient tellement maigre que ses bras et ses jambes semblent devenues deux roseaux secs ; son épine dorsale, un chapelet, avec sa suite de vertèbres saillantes et rentrantes ; ses cheveux et ses poils sont tombés, ses yeux enfoncés ne sont plus que deux pupilles évanescentes, "semblables à des reflets dans l'eau d'un puits profond". Et le prince Siddharta en arriva à cette pensée : "Ce qu'ascètes ou prêtres ont jamais éprouvé dans le passé, ou qu'ils éprouvent dans le présent, ou qu'ils pourront éprouver dans le futur, en fait de sensations douloureuses, brûlantes et amères : cela est le maximum, au-delà de quoi on ne peut aller. Et même avec cette amère ascèse de douleur, je n'arrive pas à rejoindre la sainte et hyperterrestre richesse du savoir". Alors jaillit en lui l'évidence : il doit certes exister une autre voie pour atteindre l'éveil. Et c'est un simple souvenir qui lui permet de la découvrir : le souvenir d'une journée, alors que, se trouvant sur les terres de sa race, il s'était assis, à l'ombre fraîche d'un oranger, il se sentit dans un état de calme, de clarté, d'équilibre, de paix, loin, des désirs, loin des choses troublantes. Alors jaillit en lui la conscience conforme au savoir : "Ceci est la voie".

Ceci est particulièrement significatif en ce qui concerne le style de l'ascèse bouddhiste : pour elle, se trouvent confirmées les caractéristiques d'une ascèse claire, équilibrée, libre des complexes du "péché" et de la "mauvaise conscience", libre des auto-sadismes spiritualisés. A ce propos, on peut enfin relever qu'une maxime du Bouddhisme dit ainsi : celui qui, étant sans péché, ne reconnaît pas comme étant conforme à la vérité : "En moi, il n'y a point de péché", est pire que celui qui sait au contraire : "En moi, il n'y a pas de péché". Et l'on ajoute cette comparaison : un plat de bronze luisant et poli, qui ne serait pas utilisé ou nettoyé, au bout d'un certain temps apparaîtrait sale et taché ; de même, qui n'a pas conscience de sa propre droiture est bien plus exposé qu'un autre à des confusions et à des déviations de tous genres. Il ne s'agit nullement, ici, d'orgueil ou de présomption : il s'agit d'une nécessité de purification, vers laquelle on doit tendre à travers une conscience exacte et objective. En partant d'une telle conscience, on dit ce qu'ils méritent à ceux qui, pour être ermites, pénitents, pauvres, vêtus de chiffons ou pour observer les formes les plus extérieures de la moralité, s'exaltent et s'arrogent le droit de déprécier les autres. L'ascèse ariya est aussi bien dépourvue de vanité et de sot orgueil (lequel, en tant qu'uddhacca, est même considéré comme un lien puissant), que toute imprégnée de dignité et de calme connaissance de soi.

Toutefois, cela ne veut pas dire que l'on doive se faire des illusions, en croyant que, dans cette doctrine, ne sont pas nécessaires des énergies intérieures particulièrement exceptionnelles, voire la plus sévère des disciplines vis-à-vis de soi-même. Celui qui reconnut que la voie de l'ascèse douloureuse n'était pas la voie juste, celui-là n'en demeure pas moins celui qui sut démontrer à lui-même la capacité de suivre une telle voie jusqu'aux formes les plus extrêmes. Ainsi donc, au moment où la vocation est définie et lorsque l'on ressent en soi la sensation de l'éveil de l'élément pañña, il importe que l'on ait la force d'une résolution absolue et inflexible. Une fois, dans la forêt Gosingam, pendant une claire nuit de lune, alors que les arbres étaient en fleurs et que des parfums célestes semblaient voltiger autour d'eux, les disciples du Bouddha se demandèrent quel type d'ascète était capable de donner une splendeur supplémentaire à toute cette forêt : et ils se mirent à indiquer telle ou telle discipline que l'on avait suivie, et tel ou tel pouvoir que l'on avait atteint. Interrogé par eux, le Bouddha répondit : "Voici. Après son repas, un ascète s'assied avec les jambes croisées, le corps bien droit. Il formule la pensée : Je ne veux point me lever d'ici, tant que mon esprit ne sera pas, sans attachement, libre de toutes manies. Voilà le moine qui peut conférer une splendeur à la forêt Gosingam". Dans les textes canoniques, on fait souvent mention de quelque chose qui ressemble à un "vœu", et que l'on exprime en ces termes : "Dans le disciple confiant, qui s'exerce avec zèle dans l'Ordre du maître, jaillit cette cognition : 'Que dans mon corps restent seulement la peau, les tendons et les os, et que la chair et le sang se dessèchent : mais, tant que je n'aurai pas obtenu ce que l'on peut obtenir avec vigueur humaine, avec force humaine, avec valeur humaine, mon effort persistera' ". Dans un autre texte encore, il est question de la force désespérée avec laquelle un homme lutte contre un courant, en sachant qu'autrement ce courant l'emportera vers des eaux pleines de tourbillons et de créatures dévorantes. Lutte, effort, action absolue, détermination acharnée, sont donc prises en considération. Mais selon un "style" spécial. Redisons-le encore une fois : il s'agit du style de celui qui se maintient conscient, de celui qui greffe les forces où elles doivent être greffées, avec claire connaissance de cause et d'effet, en paralysant les mouvements irrationnels de l'âme, les craintes et les espérances, en ne perdant jamais le sens calme et composé de sa noblesse et de sa supériorité. C'est donc en ces termes que se présente et se recommande la doctrine de l'éveil à tous ceux qui "tiennent encore bon". »

Julius Evola, La doctrine de l'éveil : essai sur l'ascèse bouddhique

22:50 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook