24/12/2013

Regards qui ont vu le bien et le mal

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Compagnons inconnus, vieux frères, nous arriverons ensemble, un jour, aux portes de Royaume de Dieu. Troupe fourbue, troupe harassée, blanche de la poussière de nos routes, chers visages durs dont je n’ai pas su essuyer la sueur, regards qui ont vu le bien et le mal, rempli leur tâche, assumé la vie et la mort, ô regards qui ne se sont jamais rendus ! Ainsi vous retrouverai-je, vieux frères. Tels que mon enfance vous a rêvés. Car j’étais parti à votre rencontre, j’accourais vers vous. Au premier détour, j’aurais vu rougir les feux de vos éternels bivouacs. Mon enfance n’appartenait qu’à vous. Peut-être, un certain jour, un jour que je sais, ai-je été digne de prendre la tête de votre troupe inflexible. Dieu veuille que je ne revoie jamais les chemins où j’ai perdu vos traces, à l’heure où l’adolescence étend ses ombres, où le suc de la mort, le long des veines, vient se mêler au sang du coeur ! Chemins du pays d’Artois, à l’extrême automne, fauves et odorants comme des bêtes, sentiers pourrissants sous la pluie de novembre, grandes chevauchées des nuages, rumeurs du ciel, eaux mortes… J’arrivais, je poussais la grille, j’approchais du feu mes bottes rougies par l’averse. L’aube venait bien avant que fussent rentrés dans le silence de l’âme, dans ses profonds repaires, les personnages fabuleux encore à peine formés, embryons sans membres, Mouchette et Donissan, Cénabre, Chantal, et vous, vous seul de mes créatures dont j’ai cru parfois distinguer le visage, mais à qui je n’ai pas osé donner de nom — cher curé d’un Ambricourt imaginaire. Etiez-vous alors mes maîtres ? Aujourd’hui même, l’êtes-vous ? Oh ! je sais bien ce qu’a de vain ce retour vers le passé. »

Georges Bernanos, Les Grands Cimetières sous la Lune

16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Fin prêts pour la banalisation

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Voilà ce que vous allez devenir, messieurs, si vous vous laissez manipuler par les collectivistes, les théoriciens, les savants… Bientôt on vous fabriquera des hommes dans des flacons, sur commande, spécialisés dans l’œuf et dûment conditionnés dès l’enfance… Déjà on retire à vos femmes leur rôle maternel, déjà on les contraint à des travaux cycliques, déjà on limite votre travail à un ou deux gestes, toujours les mêmes ; déjà on vous abrutit par la drogue, la politique et la spécialisation pour que vous soyez mûrs et fin prêts pour la banalisation. »

Henri Vincenot, Le maître des abeilles

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

23/12/2013

Les routines fallacieusement rassurantes

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« On ne voit pas deux fois le même cerisier, ni la même lune découpant un pin. Tout moment est dernier, parce qu’il est unique. Chez le voyageur cette perception s’aiguise par l’absence des routines fallacieusement rassurantes propres au sédentaire, qui font croire que l’existence pour un temps restera ce qu’elle est. »

Marguerite Yourcenar, Le tour de la prison

16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

"Maman ! maman !..."

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Mais le cri le plus affreux que l'on puisse entendre et qui n'a pas besoin de s'armer d'une machine pour vous percer le cœur, c'est l'appel tout nu d'un petit enfant au berceau: "Maman ! maman !..." que poussent les hommes blessés à mort qui tombent et que l'on abandonne entre les lignes après une attaque qui a échoué et que l'on reflue en désordre. "Maman ! maman !..." crient ils... Et cela dure des nuits et des nuits car dans la journée ils se taisent ou interpellent leurs copains par leur nom, ce qui est pathétique mais beaucoup moins effrayant que cette plainte enfantine dans la nuit : "Maman ! maman !..." Et cela va en s'atténuant car chaque nuit ils sont moins nombreux... et cela va en s'affaiblissant car chaque nuit leurs forces diminuent, les blessés se vident... jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un seul qui gémit sur le champs de bataille, à bout de souffle: "Maman ! maman !...", car le blessé à mort ne veut pas encore mourir, et surtout pas là, ni comme ça abandonné de tous... et ce petit cri instinctif qui sort du plus profond de la chair angoissée et que l'on guette pour voir s'il va encore une dernière fois se renouveler est si épouvantable à entendre que l'on tire des feux de salve sur cette voix pour la faire taire, pour la faire taire pour toujours... par pitié... par rage... par désespoir... par impuissance... par dégoût... par amour, Ô ma maman ! »

Blaise Cendrars, La main coupée

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

22/12/2013

La souffrance ne donne pas de droits

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Si on est bien persuadé de son désespoir, il faut agir comme si on espérait — ou se tuer. La souffrance ne donne pas de droits. »

Albert Camus, Carnets

16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Rien à embrasser

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Quand la journée décline, la qualité étrange de l’air au-dessus de la ville. Les bruits qui montent et s’y perdent comme des ballons. Immobilité des arbres et des hommes. Sur les terrasses, mauresques qui devisent en attendant le soir. Café qu’on grille et dont l’odeur monte aussi. Heure tendre et désespérée. Rien à embrasser. Rien où se jeter à genoux, éperdu de reconnaissance. »

Albert Camus, Carnets

14:25 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Ne pas céder : tout est là

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Ne pas céder : tout est là. Ne pas consentir, ne pas trahir. Toute ma violence m’y aide et le point où elle me porte mon amour m’y rejoint et, avec lui, la furieuse passion de vivre qui fait le sens de mes journées. »

Albert Camus, Carnets

10:05 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Chaque fois que j'entends un discours politique ou que je lis ceux qui nous dirigent, je suis effrayé

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Chaque fois que j’entends un discours politique ou que je lis ceux qui nous dirigent, je suis effrayé depuis des années de n’entendre rien qui rende un son humain. Ce sont toujours les mêmes mots qui disent les mêmes mensonges. Et que les hommes s’en accommodent, que la colère du peuple n’ait pas encore brisé les fantoches, j’y vois la preuve que les hommes n’accordent aucune importance à leur gouvernement et qu’ils jouent, vraiment oui, qu’ils jouent avec toute une partie de leur vie et de leurs intérêts soi-disant vitaux. »

Albert Camus, Carnets

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

21/12/2013

Ceci n'est plus une femme...

20:20 Publié dans Gender... | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Que d’efforts démesurés pour être seulement normal !

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« La pente la plus naturelle de l’homme c’est de se ruiner et tout le monde avec lui. Que d’efforts démesurés pour être seulement normal ! Et quel plus grand effort encore pour qui a l’ambition de se dominer et de dominer l’esprit. L’homme n’est rien de lui-même. Il n’est qu’une chance infinie. Mais il est le responsable infini de cette chance. De lui-même, l’homme est prêt à se diluer. »

Albert Camus, Carnets

16:14 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La garantie de la médiocrité et de la décadence...

14:50 Publié dans Brèves Libérales | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le silence et le geste quotidien

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Ma tendance est de rouler à l’immobilité. Ma pente la plus profonde, la plus sûre, c’est le silence et le geste quotidien. Pour échapper au divertissement, à la fascination du machinal, il m’a fallu des années d’obstination. Mais je sais que je me tiens debout par cet effort même et que si je cessais un seul instant d’y croire je roulerais dans le précipice. C’est ainsi que je me tiens hors de la maladie et du renoncement, dressant la tête de toutes mes forces pour respirer et pour vaincre. C’est ma façon de désespérer et c’est ma façon d’en guérir. »

Albert Camus, Carnets

14:01 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les acquis les plus précieux de l'humanité...

10:35 Publié dans Brèves Libérales | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Je me regarde naître...

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Je ne me plains plus puisque je me regarde naître. Je suis heureux dans ce monde car mon royaume est de ce monde. Nuage qui passe et instant qui pâlit. Mort de moi-même à moi-même. »

Albert Camus, Carnets

10:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La beauté...

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« C’est que la beauté est insupportable. Elle nous désespère, éternité d’une minute que nous voudrions pourtant étirer tout le long du temps. »

Albert Camus, Carnets

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

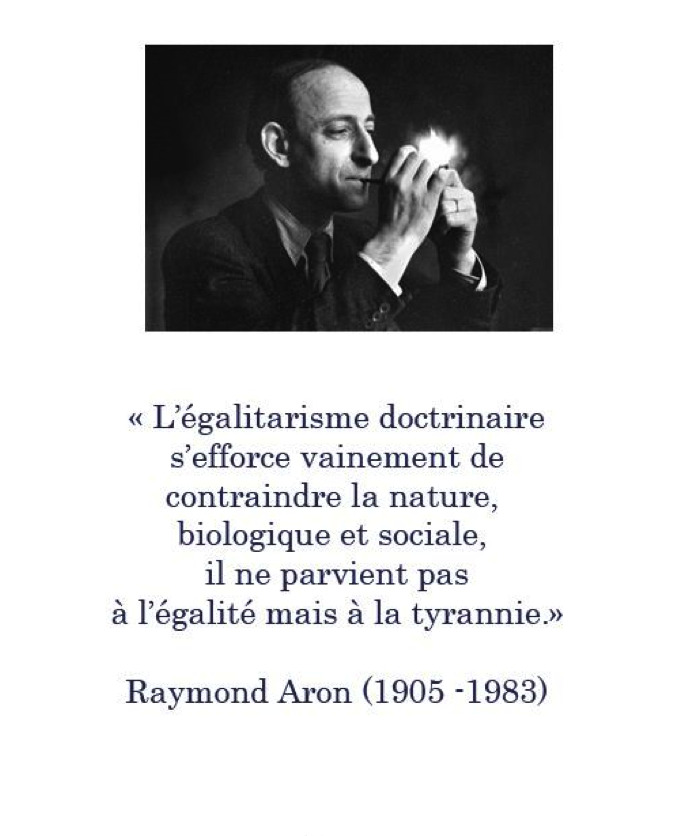

L'égalitarisme doctrinaire...

05:03 Publié dans Brèves Libérales | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

20/12/2013

Ceci n'est plus une femme...

21:56 Publié dans Gender... | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La fièvre...

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Sans doute avait-il la fièvre. Mais peut-être la fièvre permet-elle de voir et d’entendre ce qu’autrement on ne voit et n’entend pas. »

Marguerite Yourcenar, Anna Soror

16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

En un point où la contradiction éclate

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« S’il se livre en moi-même un combat, c’est pour être en un point la frange d’écume où la contradiction des vagues éclate. Ma conscience d’être, au milieu d’autres, un point de rupture et de communication demande encore que je rie de mes douleurs et de mes rages. Je ne puis rester étranger à ces rages : si même j’en ris, ce sont les miennes… »

Georges Bataille, Le Coupable

12:18 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Une nouvelle forme de servitude...

11:00 Publié dans Brèves Libérales | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

C’est à l’homme total, et non à l’homme social, que le Théâtre s’adressera

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Renonçant à l’homme psychologique, au caractère et aux sentiments bien tranchés, c’est à l’homme total, et non à l’homme social, soumis aux lois et déformé par les religions et les préceptes, que [le Théâtre] s’adressera.

Et dans l’homme il fera entrer non seulement le recto mais aussi le verso de l’esprit ; la réalité de l’imagination et des rêves y apparaîtra de plain-pied avec la vie.

Au point de vue de la forme, (…) nous demanderons à la mise en scène et non au texte le soin de matérialiser et surtout d’actualiser ces vieux conflits, c’est à dire que ces thèmes seront transportés directement sur le théâtre et matérialisés en mouvements, en expressions, et en gestes avant d’être coulés dans les mots. »

Antonin Artaud, Le Théâtre et son double

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

19/12/2013

L’artiste donne souvent l’impression d’un être faible

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Le plus souvent, on dit de l’artiste qu’il trouve dans son travail un moyen commode de vivre en se soustrayant au sérieux de la vie. Il se protégerait du monde où agir est difficile, en s’établissant dans un monde irréel sur lequel il règne souverainement. C’est en effet l’un des risques de l’activité artistique : s’exiler des difficultés du temps et du travail dans le temps sans toutefois renoncer au confort du monde ni aux facilités apparentes d’un travail hors du temps. L’artiste donne souvent l’impression d’un être faible qui se blottit peureusement dans la sphère close de son oeuvre, là où, parlant en maître et agissant sans entrave, il peut prendre la revanche de ses échecs dans la société. (…) Mais cette vue n’exprime qu'un côté de l’expérience. L’autre côté, c’est que l’artiste qui s’offre aux risques de l’expérience qui est la sienne, ne se sent pas libre du monde, mais privé du monde, non pas maître de soi, mais absent à soi, et exposé à une exigence qui, le rejetant hors de la vie et de toute vie, l’ouvre à ce moment où il ne peut rien faire et où il n’est plus lui-même. »

Maurice Blanchot, L’Espace littéraire

16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

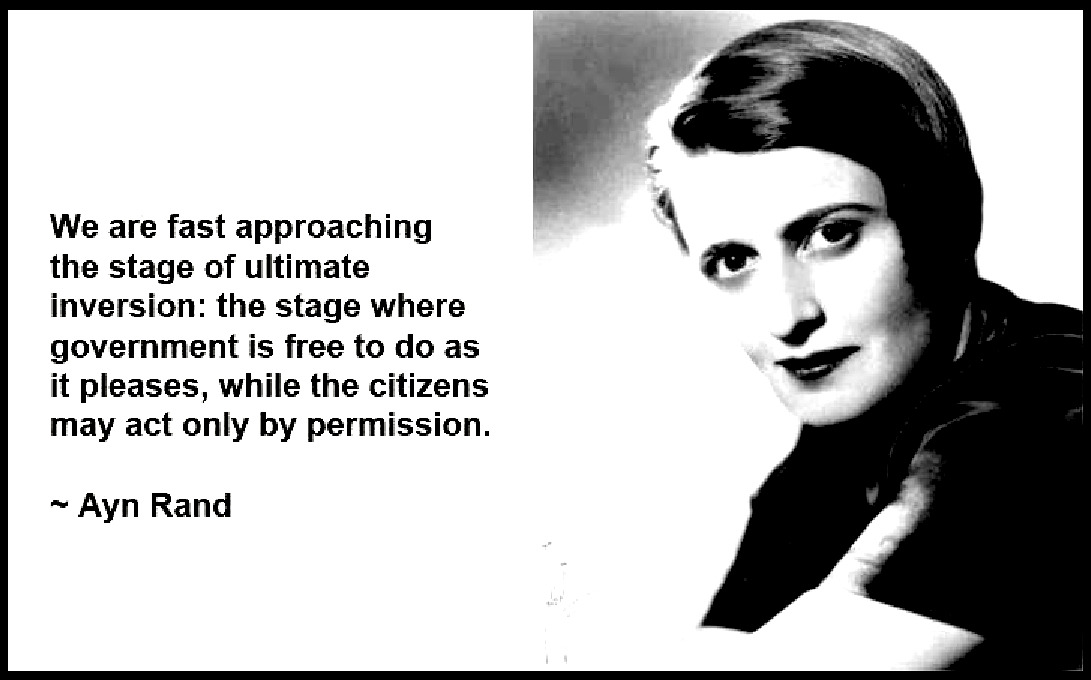

The state of ultimate inversion

11:00 Publié dans Brèves Libérales | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Mes rêves sont avant tout une liqueur

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Mes rêves sont avant tout une liqueur, une sorte d'eau de nausée où je plonge et qui roule de sanglants micas. Ni dans la vie de mes rêves, ni dans la vie de ma vie je n'atteins à la hauteur de certaines images, je ne m'installe dans ma continuité. Tous mes rêves sont sans issue, sans château-fort, sans plan de ville. Un vrai remugle de membres coupés.

Je suis, d'ailleurs, trop renseigné sur ma pensée pour que rien de ce qui s'y passe m'intéresse : je ne demande qu'une chose, c'est qu'on m'enferme définitivement dans ma pensée.

Et quant à l'apparence physique de mes rêves, je vous l'ai dit: une liqueur. »

Antonin Artaud, Ce texte a été publié en réponse à une enquête sur les rêves et la psychanalyse menée par la revue "Le Disque vert" (3e année, no 3, 4e série, 1925), in Œuvres complètes, Paris : Gallimard, 1972

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

18/12/2013

L’identité par excellence

=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Être moi, c’est, par-delà toute individuation qu’on peut tenir d’un système de références, avoir l’identité comme contenu. Le moi, ce n’est pas un être qui reste toujours le même, mais l’être dont l’exister consiste à s’identifier, à retrouver son identité à travers tout ce qui lui arrive. Il est l’identité par excellence, l’oeuvre originelle de l’identification.

Le Moi est identique jusque dans ses altérations. Il se les représente et les pense. L’identité universelle où l’hétérogène peut être embrassé, a l’ossature d’un sujet, de la première personne. Pensée universelle est “je pense”.

Le Moi est identique jusque dans ses altérations, dans un autre sens encore. En effet, le moi qui pense s’écoute penser ou s’effraie de ses profondeurs et, à soi, est un autre. Il découvre ainsi la fameuse naïveté de sa pensée qui pense “devant elle”, comme on marche “devant soi”. Il s’écoute penser et se surprend dogmatique, étranger à soi. Mais le Moi est le Même devant cette altérité, se confond avec soi, incapable d’apostasie à l’égard de ce “soi” surprenant. »

Emmanuel Levinas, Totalité et Infini

16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook