05/05/2009

Zemmour - Tribalisation de la France

08:00 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

04/05/2009

André Bercoff se retire les pouces du cul... Merci André...

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Une certaine Gauche se réveillerait-elle ? Il était temps...

1min42sec

2min00sec

07:03 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

03/05/2009

Honneur

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Serge Ravanel (12/05/1920-27/04/2009)

Maurice Druon (23/04/1918-14/04/2009)

8 décembre 1966, à Paris : Joseph Kessel (à droite) prononce un discours à l'occasion de l'entrée à l'Académie française de son neveu Maurice Druon (au centre), sous les yeux de Maurice Schumann.

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?

Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ?

Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme.

Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes.

Montez de la mine, descendez des collines, camarades !

Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades.

Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite !

Ohé, saboteur, attention à ton fardeau : dynamite...

C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.

La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère.

Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves.

Ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève...

Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe.

Ami, si tu tombes un ami sort de l'ombre à ta place.

Demain du sang noir sèchera au grand soleil sur les routes.

Chantez, compagnons, dans la nuit la Liberté nous écoute...

Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne ?

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh...

07:00 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

02/05/2009

Diversité II...

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

La diversité, moi, ça m'impressionne de plus en plus. Il y avait déjà eu ça... mais ça continue de toutes parts... Je me dis que la France a une chance inespérée. Quand les citoyens de ce pauvre pays se réveilleront enfin, il sera trop tard... et tout basculera dans un bain de sang. Je dis des conneries ? Probablement...

2min20sec

00:00 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

23/04/2009

MAHOMET ET LE SEXE : UN LIVRE POLÉMIQUE

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Savourez la bêtise crasse... et dangereuse.

2min24sec

19:53 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

12/04/2009

Khalid Abdul Muhammad, un grand humaniste...

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Khalid Abdul Muhammad était un grand humaniste, un grand leader charismatique, un penseur essentiel qui défendait l'honneur de son grand peuple dont la qualité civilisationnelle n'est plus à démontrer. Khalid Abdul Muhammad est mort, mais sa pensée subsiste encore. La cause n'est pas perdue...

Au moins ça vous fera réviser votre anglais...

Pardonnez-moi, j'ai eu une montée de cynisme. Comme dirait Michel Denisot :"Désolé !"

Black is beautiful...

07:00 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (13) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

11/04/2009

Un raciste se fait corriger par de jeunes gens qui sont l'Avenir de la France...

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

La Franchouillardise dans toute sa splendeur... YouTube et Dailymotion ont censuré la vidéo... mais à l'étranger elle tourne encore... la couhardise face à de la racaille qui ne mérite qu'une seule et unique chose : qu'on lui aplatisse la gueule !

Spéciale dédicace à la RATP... aux forces de l'ordre... au conducteur du bus qui a des couilles de la taille de noisettes... aux autres passagers qui ne valent guère mieux... et aux RG qui protègent cette putain nommée République...

Sinon... que les choses soient claires : IL N'Y A PAS D'INSECURITE EN FRANCE... IL N'Y A PAS DE RACISME ANTI-BLANC... IL N'Y A QUE DES "CHANCES POUR LA FRANCE"... DORMEZ TRANQUILLEMENT CITOYENS ET CITOYENNES... LARVES EMBOURGEOISEES SANS ÂME ET SANS HONNEUR... LES PROBLEMES ETHNIQUES ? INEXISTANTS ! CE NE SONT QUE DES PROBLEMES SOCIAUX, BIEN ENTENDU... LE FACTEUR TROTSKISTE L'A DIT, C'EST DONC SÛREMENT VRAI...

Voyez les articles d'ILYS qui renvoient eux-mêmes vers des liens intéressants... ICI, Là, ICI, Là... et encore ICI...

16:58 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (12) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

09/04/2009

Finky Vs Pierre Perret

19:36 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

05/04/2009

Les banlieues... par Maurice de SkyRock...

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

J'ai trouvé ça via l'ami XP... Sacré Maurice, il n'a pas peur de parler ainsi sur la radio infâme qu'est SkyRock. Plaisant...

04:00 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (5) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

07/03/2009

Gran Torino - II

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Je songe à "Gran Torino", le dernier film de Clint Eastwood qui outre la grande maîtrise de son sujet est un hommage de grande classe à son maître John Ford et un film très catholique sur le sens du pardon, de l'ouverture à l'autre, et du sacrifice pour le bien de la communauté. Non content de le réaliser, Monsieur Clint Eastwood y campe un personnage en acier trempé dans le politiquement incorrect du début à la fin du film quand il a cette tirade testamentaire à propos de sa Gran Torino qu'il désire léguer à un jeune asiatique, véritable bras d'honneur, par-delà sa tombe à un monde sans repères moraux où la permissivité est telle qu'on en est arrivé à ne plus oser nommer les choses. Mais Monsieur Clint Eastwood les nomme, sans prendre de gants, en homme libre.

Durant tout le film on a l'impression d'être face à une sorte d'inspecteur Harry vieux et aigri, grossier, fumeur et buveur, irrespectueux vis-à-vis d'un prêtre dont il pourrait être le grand-père, qui chique et crache comme il respire. Le réac' libertarien dans toute sa splendeur. Sauf que le personnage qu'interprète monsieur Eastwood est un ancien ouvrier de chez Ford Motor Company (et je prends ça pour un clin d'oeil direct à John Ford) qui s'est customisé sa propre Gran Torino (une voiture bien américaine de bout en bout) dans son âge mur, en 1972 ! La Gran Torino, symbole du rêve américain, imaginé, inventé et réalisé par des américains n'est plus qu'une antiquité que tout le monde dans le film désire, comme la poussière d'une époque dorée où des valeurs communautaires, familiales prévalaient encore et faisaient tenir le monde. A présent les voitures sont japonaises, les voisins sont asiatiques, les jeunes blancs s'habillent comme les noirs et voudraient les considérer comme des frères tandis que ces derniers s'en fouttent - la scène relative à ces derniers propos que je viens d'écrire est très forte -, les gangs sont ethniques et toutes les maisons de ce qui fut jadis une résidence de la classe moyenne blanche sont occupées par des pauvres ou des étrangers et tombent en ruine. Kowalsky, c'est le nom du personnage qu'interprète Monsieur Clint, est raciste, sur ses gardes vis-à-vis de tout le monde mais il va très vite se rapprocher de ses voisins asiatiques, d'abord parce qu'il est seul (le film s'ouvre sur son épouse morte à l'église) mais surtout parce qu'il va réaliser que ces honnêtes asiatiques incarnent bien plus les valeurs traditionnelles auxquelles il croit que les membres de sa famille qui n'attendent qu'une seule chose : qu'il parte en maison de retraite pour crever afin qu'ils puissent hériter de sa maison... et de sa Gran Torino.

La maison de Kowalsky, seule maison potable du quartier, propre, rangée et arrangée comme il se doit, par les mains d'un ouvrier qui a fait la guerre de Corée, dont l'âme souffre de certaines choses qu'il y a commis, mais qui a travaillé honnêtement toute sa vie en tenant debout droit dans ses pompes, cette maison est la seule au milieu de la désolation à y arborer quotidiennement le drapeau américain. La bannière étoilée prend, ici, une signification de résistance face à la décrépitude et au laisser-aller général. Normalement, ça devrait en faire chier plus d'un dans notre joli pays où l'anti-américanisme le plus primaire s'est développé ces derniers temps, de la Gôche la plus crétine à la Drouâte la plus passéiste. Du coup les critiques bobos ont trouvé la parade pour encenser le film : c'est un hymne à la tolérance, bien-sûr, à l'ouverture à l'autre, évidemment. Ils se refusent à décrypter les agencements, les passerelles entre la culture de Kowalsky (américain d'origine polonaise) et celle de ses voisins (d'origine Hmong) et un universalisme qui transcende de loin leurs petites certitudes socio-politiques aux contours polis, sans relief ni aspérités. L'Amérique s'est construite sur l'immigration et jusqu'à présent ça lui a plutôt réussi. Je ne suis pas un spécialiste des projections géo-stratégiques futuristes et ne suis pas en mesure de préciser si ça le sera encore à l'avenir. Mais la mondialisation tend à y importer, aussi, son lot de difficultés et d'inadaptations que les Gôchistes voudraient taire pour s'assurer que leur rêve d'aplanissement général se poursuit selon leur code éthique, tandis que quelques Drouâtards bien arrêtés également dans leurs certitudes racialistes voudraient régler avec du muscle en guise de cerveau et sans état d'âme. Kowalsky, probablement, au début du film est de ces derniers : intransigeant, patriote et d'une sévérité sans mesure. Cependant, à la fin du film il est toujours intransigeant, patriote et sévère, ce que ne semblent pas avoir relevé nos criticailleurs qui se croient pertinents. Les Valeurs que respecte Kowalsky sont les mêmes du début à la fin, il a juste réalisé que la barrière raciale peut se trouver franchie par... des valeurs communes. Et c'est cette mesure qu'il n'avait pas au début qu'il a trouvé, me semble-t-il, à la fin.

La surprenante fin du film par-delà sa leçon très forte d'humanité et de sacrifice indique que si les valeurs qu'incarne la Gran Torino s'héritent, surtout et avant tout elles se méritent ! Et lorsqu'on en hérite on n'est pas sensé en faire n'importe quoi :

"Je voudrais léguer ma Gran Torino 1972 à mon ami Tao Van Lor à la condition que tu ne coupes pas le toit comme le font ces sales tacos, que tu ne peignes pas dessus des flammes débiles comme le font un tas de pecnos de tarés blancs et que tu ne mettes pas un aileron de pédé sur le coffre arrière comme on en voit sur toutes les voitures de bridés, c'est absolument horrible, si tu arrives à t'abstenir de ces conneries là elle est à toi."

01:19 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (12) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

05/03/2009

Gran Torino

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

"Je voudrais léguer ma Gran Torino 1972 à mon ami Tao Van Lor à la condition que tu ne coupes pas le toit comme le font ces sales tacos, que tu ne peignes pas dessus des flammes débiles comme le font un tas de pecnos de tarés blancs et que tu ne mettes pas un aileron de pédé sur le coffre arrière comme on en voit sur toutes les voitures de bridés, c'est absolument horrible, si tu arrives à t'abstenir de ces conneries là elle est à toi."

Un très Grand Film de Monsieur Clint Eastwood, qui rend ici un hommage appuyé à son Maître John Ford.

00:03 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (5) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

24/02/2009

Gorgeous and Cynical...

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Avenante... la soldatesque féminine israélienne... et avec un sens de l'humour évident.

20:18 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (22) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

12/02/2009

Benoît XVI et les "intégristes"...

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Le pape Benoît XVI travaille à la réunification des chrétiens sous le même toit. Ne jugez pas trop rapidement. Mesurez plutôt la portée du geste. Et ce, quelle que soit votre opinion de la bouillabaisse.

Pris sur le site de KTO.

03:25 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (17) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

23/12/2008

Des Nouvelles du Monde

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

"Un homme sauve sa vie en jetant une pizza au visage de son agresseur

Floride, États-Unis - Un livreur échappe à un braquage en lançant une pizza chaude au pepperoni au visage de l'homme qui tenait l'arme à feu.

Selon la police, Eric Lopez Devictoria, 40 ans, a été attaqué par plusieurs hommes. Quand l'un d'eux a sorti une arme, il lui a jeté au visage la pizza fumante qu'il avait à la main, gagnant assez de temps pour se sauver et se mettre à l'abri. Alors qu'il courait, il a entendu au moins un coup de feu mais n'a pas été touché et a été capable d'appeler rapidement les autorités.

Trois adolescents suspects ont été arrêtés par la police et accusés de vol à main armée.

Trois choses à retenir :

1- La pizza fumante est une arme dangereuse

2- Les quadragénaires ibériques sont plein de ressources

3- La police fait bien son travail

Trois tonnes de cocaïne cachées dans de la fiente d'oiseau

Pérou - Des trafiquants de drogue ont tenté de faire passer de la drogue en Europe en la dissimulant sous des excréments d'oiseau.

Cinq trafiquants de drogue péruviens ont été arrêtés pour avoir fait de la contrebande de cocaïne. Ils avaient caché la drogue dans 400 sacs de guano espérant ainsi détourner l'odorat des chiens. 17 tonnes d'excréments ont été utilisées pour camoufler l'odeur des 2,8 tonnes de cocaïne destinées à l'Europe.

Trois choses à retenir :

1- Le guano, c’est plus ce que c’était

2- La drogue, ça pue.

3- La police fait bien son travail

Pas de Joyeux Anniversaire pour Adolf Hitler

New Jersey, Etats Unis - Les parents d'un enfant de 3 ans, appelé Adolf Hitler, ont voulu faire écrire le nom du bambin sur son gâteau d'anniversaire. Le supermarché le leur a refusé.

Heath Campbell et sa femme Deborah ont tenté d'acheter, pour les 3 ans de leur fils Adolf Hitler, un gâteau avec l'inscription "Bon anniversaire Adolf Hitler". Le supermarché ShopRite a refusé de le faire, jugeant leur demande trop "inappropriée". Ce n'était pas une première. Ils s'étaient déjà vu refusé le gâteau de l'une de leurs filles de 2 ans, prénommée JoyceLynn Aryan Nation (en français "Nation Arienne"). Leur troisième enfant se prénomme Jeannie Honsylynn Hinler (en référence au SS Heinrich Himmler).

Mrs Campbell a déclaré : "ShopRite refuse de faire un gâteau pour un enfant de trois ans. C'est triste." Quant aux prénoms controversés de ses enfants, elle ajoute : "Ce ne sont que des prénoms. Ce ne sont que des enfants. Ils ne vont pas faire de mal à qui que ce soit." Pour Mr Campbell : "Ils disent qu'Hitler a tué tous ces gens, je leur réponds qu'ils ne vivent pas à la bonne époque. Cet Hitler là a disparu. (...) Oui, les nazis ont été mauvais à l'époque. Mais mes enfants sont petits. Ils ne deviendront pas comme ça."

Trois choses à retenir :

1- Le National-Socialisme, c'est plus ce que c'était.

2- On vit une époque formidable.

3- La police fait bien son travail. "

Par notre Envoyé Spécial, Philippe "The Reverend" Nicole

Une dernière précision... Nous déconseillons fortement aux cocaïnomanes et autres junkies, de sniffer ou de s'injecter du Guano. Soyez réalistes, exigez la qualité.

07:00 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (4) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

17/12/2008

"Il n'y a qu'une tristesse, celle de n'être pas des saints".

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Je ne suis pas un fanatique des émissions de la chaîne de télévision catholique KTO. Du nom de la chaîne à ses animateurs, je soupire à tout va et je baille. Cependant, on y trouve parfois quelques fulgurantes diffusions dont je vais vous donner quelques échantillons dans les jours qui viennent.

En tout cas, celle qui suit est à voir... Soyez patients, laissez le temps à la page et au film de s'installer.

-------------------------------------------

Jacques Maritain et Raïssa Maritain.

Le nom de Jacques Maritain est inévitablement lié à celui de son épouse, Raïssa. Elèves de Bergson, filleuls de Bloy qui les conduit au baptême, ami de Péguy, de Psichari, de Cocteau..., ils formeront un couple phare de la vie intellectuelle française de la première moitié du XXème siècle.

-------------------------------------------

Mise à jour 2013

21:01 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (25) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

12/09/2008

"Je suis canadien français et je n'ai pas peur..."

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Maurice G. Dantec sur Radio Canada en 2006 (.mp3) ...un p'tit "click" et téléchargez...

et aussi...

Trouvé sur le blog Dantec

22:10 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (4) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

27/08/2008

Taxi Driver

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Avant la reprise, avant la rentrée et ses cortèges de damnés, remettons-nous dans le droit chemin, sur les bons rails, en visionnant ce chef d'oeuvre cinématographique. Si vous ne l'avez pas en DVD, le labyrinthe du Net vous l'offre gratuitement, profitez-en avant que Dailymotion ne le supprime.

Abîme de l’origine. Abîme absent dont nous conservons juste l’éprouvante interrogation. Cette interrogation est une part de la manifestation, car la manifestation veut être pensée. Ainsi se manifeste l’abîme. C’est là sa présence. Mais sommes-nous présents à cette présence ? Du Mal naît le Mal et du Bien naît le Bien, mais les autres combinaisons sont aussi possibles. Du Bien peut naître le Mal et du Mal peut naître le Bien, comme le montre ce film, cette dérive paranoïaque et obsessionnelle, et comme l'a montré, récemment encore, David Cronenberg dans ce petit bijou qu'est "Eastern Promises".

Nous mourrons tous un jour... bonne route... et bon courage sur la planète de tous les maléfices.

15:35 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (16) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

13/06/2008

Mai 1968... Mai 2008... Tout un programme...

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Pris sur le site Royaliste, Les épées...

Le programme en quelques siècles

On supprimera la Foi

Au nom de la Lumière,?

Puis on supprimera la lumière.

On supprimera l’Âme?

Au nom de la Raison,?

Puis on supprimera la raison.

On supprimera la Charité

Au nom de la Justice

Puis on supprimera la justice.

On supprimera l’Amour?

Au nom de la Fraternité,

Puis on supprimera la fraternité.

On supprimera l’Esprit de Vérité

Au nom de l’Esprit critique,

Puis on supprimera l’esprit critique.

On supprimera le Sens du Mot?

Au nom du sens des mots,

Puis on supprimera le sens des mots

On supprimera le Sublime?

Au nom de l’Art,

Puis on supprimera l’art.

On supprimera les Écrits

Au nom des Commentaires,

Puis on supprimera les commentaires.

On supprimera le Saint?

Au nom du Génie,

Puis on supprimera le génie.

On supprimera le Prophète

Au nom du Poète,

Puis on supprimera le poète.

On supprimera l’Esprit,?

Au nom de la Matière,?

Puis on supprimera la matière.

Au nom de rien on supprimera l’homme;

On supprimera le nom de l’homme ;

Il n’y aura plus de nom ;

Nous y sommes.

Armand Robin - Les Poèmes indésirables, 1945

Et puis histoire d'en rire pour ne pas devenir dingue...

Pris, également, sur le site Royaliste, Les épées...

20:45 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (4) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

05/05/2008

La littérature selon Richard MILLET

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Le site Royaliste, Les épées, organise des débats/conférences de qualité avec des personnalités intellectuelles pas forcément royalistes. Oui, je sais, je me répète, mais ça n'a aucune importance.

ICI, L'avenir de la littérature(.mp3), entretien avec Richard Millet

15:00 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (3) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

03/05/2008

Sollers/Hadjadj

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Le site Royaliste, Les épées, organise des débats/conférences de qualité avec des personnalités intellectuelles pas forcément royalistes.

Qui sont "Les épées" ? Cliquez pour savoir...

ICI, le débat Sollers/Hadjadj sur la Chair dans la Catholicité (.mp3) qui a fait couler tellement d'encre chez Isabelle des Charbinières, en particulier ici, là et ici (voir les articles et les commentaires).

Je mets les liens afin que les particules circulent...

15:00 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (6) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

02/05/2008

Mai 68

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Mai 68 vu par un intellectuel Royaliste, Gérard Leclerc dont je lisais, jeune, les articles fascinants dans le journal "Royaliste".

15:00 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

10/01/2008

Socialisme Fasciste ou fascisme socialiste ou... Socialisme = Fascisme ?

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Le legs du fascisme: le libéralisme

par Daniel Pipes

Jerusalem Post

10 janvier 2008

Mussolini et Hitler étaient tous deux socialistes.

Version originale anglaise: Fascism's Legacy: Liberalism

Adaptation française: Alain Jean-Mairet

Attention : [Note du traducteur: la notion américaine de libéralisme politique n'est pas traduisible hors de son contexte spécifiquement américain; son plus proche équivalent en français est sans doute ce qu'on appelle la social-démocratie de l'Europe actuelle]

"Le fascisme libéral sonne comme un oxymoron – ou une expression servant aux conservateurs à insulter leurs adversaires libéraux. En fait, elle a été forgée par un auteur socialiste respecté et influent, H.G. Wells, qui, en 1931, appelait ses amis progressistes à devenir des «fascistes libéraux» et des «nazis éclairés». Vraiment.

En effet, ses paroles s'inscrivent dans un projet beaucoup plus large, visant à fusionner le socialisme et le fascisme: Mussolini, qui a été une figure de proue socialiste, s'est détourné de l'internationalisme pendant la Première Guerre mondiale en faveur du nationalisme italien, dont il qualifia sa version de fascisme. De même, Hitler dirigeait le Parti national-socialiste des travailleurs allemands.

Ces faits dérangent parce qu'ils contredisent l'éventail politique qui modèle notre vision du monde depuis la fin des années 1930 et qui place le communisme à l'extrême-gauche, suivi du socialisme, du libéralisme au centre, puis du conservatisme et enfin du fascisme à l'extrême-droite. Mais cet éventail, comme le relève Jonah Goldberg dans un nouvel ouvrage brillant, profond et original – Liberal Fascism: The Secret History of the American Left from Mussolini to the Politics of Meaning (Le fascisme libéral: l'histoire secrète de la gauche américaine de Mussolini à la politique du sens; Éd. Doubleday) –, reflète l'utilisation du terme fasciste par Staline, soit comme un épithète servant à jeter le discrédit sur qui bon lui semblait – Trotski, Churchill, les paysans russes – et déforme la réalité. En 1946 déjà, George Orwell observait que le terme fascisme avait dégénéré jusqu'à désigner simplement «quelque chose d'indésirable».

Pour comprendre pleinement la signification du fascisme, il faut mettre de côté la déformation du terme introduite par Staline et écarter également la Shoah pour revenir à la période que Goldberg nomme l'«heure fasciste», soit approximativement les années 1910 à 1935. Le fascisme, une idéologie étatiste, se sert de la politique comme d'un outil pour faire passer la société du stade d'individus épars à celui d'ensemble organique. Pour ce faire, il donne l'ascendant à l'État sur l'individu, aux connaissances d'experts sur les débats et au socialisme sur le capitalisme. Il est totalitariste dans l'interprétation originale mussolinienne du terme – «Tout dans l'État, rien hors de l'État, rien contre l'État». Le message du fascisme se résume à «moins de paroles, plus d'action!». Son principal attrait est son efficacité pratique.

En revanche, le conservatisme prône un gouvernement restreint, l'individualisme, le débat démocratique et le capitalisme. Ses attraits sont la liberté ainsi qu'une dgrande latitude laissée aux citoyens.

Le triomphe de Goldberg consiste à établir la parenté entre le communisme, le fascisme et le libéralisme. Tous dérivent en effet de la même tradition qui remonte aux Jacobins de la Révolution française. Son éventail politique révisé sur cette base est axé sur le rôle de l'État et s'étend du libertarianisme aux diverses moutures du fascisme – américaine, italienne, allemande, russe, chinoise, cubaine, et autres – en passant par le conservatisme.

Mussolini et Hitler étaient tous deux socialistes.Comme le suggère cette liste, le fascisme est très souple; ses variations diffèrent par les détails, mais elles partagent «des impulsions émotionnelles ou instinctives». Ainsi, Mussolini a ajusté le programme socialiste pour mettre l'État en exergue; Lénine a fait des travailleurs l'avant-garde du progrès; Hitler a ajouté la race. Alors que la version allemande était militariste, la variante américaine (que Goldberg qualifie de fascisme libéral) est presque pacifiste. Goldberg cite l'historien Richard Pipes à ce propos: «Le bolchevisme et le fascisme étaient des hérésies du socialisme.» Il prouve cette concordance de deux manières.

Premièrement, il propose une «histoire secrète de la gauche américaine»:

* Le progressisme de Woodrow Wilson comportait un programme «militariste, fanatiquement nationaliste, impérialiste, raciste», rendu possible par les exigences de la Première Guerre mondiale.

* Le «New Deal fasciste» de Franklin D. Roosevelt reprenait et étendait le gouvernement de Wilson.

* La «Great Society» de Lyndon B. Johnson établissait l'État-providence moderne, «la concrétisation ultime» (pour l'instant) de cette tradition étatiste.

* Les jeunes révolutionnaires de la Nouvelle Gauche des années 1960 apportèrent «une modernisation américanisée» de la vieille droite européenne.

* Hillary Clinton espère «insérer l'État profondément au sein de la vie familiale», un pas essentiel du projet totalitaire.

Pour résumer près d'un siècle d'histoire, alors que le système politique américain traditionnel encourage la poursuite du bonheur, «un nombre croissant d'entre nous souhaitent cesser de le chercher et se le faire livrer à domicile».

Deuxièmement, Goldberg dissèque le programme libéral américain – racial, économique, environnemental, même le «culte du bio» – et montre ses affinités avec ceux de Mussolini et Hitler.

Si ce condensé vous paraît trop peu plausible, vous devriez tout de même lire Liberal Fascism en entier pour ses citations pittoresques et sa documentation convaincante. L'auteur, connu pour son esprit vif et son talent de polémiste acéré, a prouvé être un penseur politique majeur.

Outre d'offrir une manière radicalement différente d'aborder la politique moderne, dans laquelle le qualificatif de fasciste n'est pas plus insultant que celui de socialiste, l'extraordinaire ouvrage de Goldberg fournit aux conservateurs les instruments nécessaires pour répliquer à leurs persécuteurs libéraux et même passer à l'offensive. Si les libéraux peuvent agiter éternellement le spectre de Joseph McCarthy, les conservateurs peuvent bien répondre par celui de Benito Mussolini."

Daniel Pipes

Source de l'Article : Ici, avec des liens plus complets.

22:15 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (93) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

14/12/2007

La Race d'Or.

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Alexandre VIALATTE - Chroniques de La Montagne - Robert Laffont - Bouquins 2000

« Il faut [...] se méfier de ces échelles du grandiose, escabeaux à pêcher la Lune ou trépied à manger le Soleil. Et, puisque nous sommes à Noël, nous en tirerons une belle morale. Car la Noël nous rappelle l'origine du message qui déclara que les hommes sont frères et égaux. Hitler découvrit au contraire que les hommes sont hiérarchisés. En bas il y a le Juif, en haut il y a l'Aryen, sur les échelons d'une échelle. L'échelle nazie fut la plus longue de toutes. Elle devait permettre en principe d'annexer Mars et de cueillir les étoiles. Au sommet se tenait Hitler. Et pour que la "race suprême" ne fût jamais perdue, il sélectionna des SS, les plus forts, les plus beaux, les plus représentatifs, et les plus belles femmes de l'Allemagne. Il les logea dans des "haras" humains comme celui de Lebesborn, baptisé La Fontaine de vie. C'était pour créer la "race d'or". Les enfants de ces héros seraient gracieux comme lui, sveltes comme Goering et bien faits comme Goebbels (c'était tout dire).

Le romancier américain W. Stanley Moss les a retrouvés petit à petit et vient de publier le résultat de son enquête : 60 % sont rachitiques et 23 % imbéciles. Toute la "race d'or" a les pieds plats !

La morale de cette aventure, c'est que plus l'échelle est longue, mieux on se casse la figure. »

<205 - 25 décembre 1956 p.470>

Alexandre VIALATTE

18:25 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : Alexandre Vialatte, SS, Nazis, Race d'Or |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

13/11/2007

Finky, seul contre tous...

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Finky, comme l'appelle affectueusement XP, met en boîte nos chers zétudiants gôchistes et règle ses comptes à Daniel Mermet.

Finky.mp3

Daniel Mermet, La gueule de l'emploi

Chopé sur "podcast.blog.lemonde.fr"

Merci à JC pour le lien...

Alain Finkielkraut

21:00 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : Finkielkraut, Daniel Mermet, Université |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

06/11/2007

Espiègleries Sollersiennes...

=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=

Je ne l'ai pas encore lu... mais voici quelques extraits :

"Francis Ponge

Je vais voir Ponge chez lui, rue Lhomond, près du Panthéon, au moins une fois par semaine. Sa solitude est alors terrible, sa pauvreté matérielle visible. Là-dessus, une fierté et une ténacité radieuse, quelque chose de radical et d’aristocratique, dans le genre « tout le monde a tort sauf moi, on s’en rendra compte un jour ». J’arrivais, je m’asseyais en face de lui dans son petit bureau décoré par Dubuffet, j’avais des questions, il parlait, je le relançais. J’ai fait ce que j’ai pu pour lui par la suite : invitation d’un mois à l’île de Ré, conférence à la Sorbonne, envoi de caisses de vin de Bordeaux, obtention d’un maigre salaire dans le budget de la revue « Tel Quel » (il figure en tête du premier numéro), livre d’entretiens d’abord diffusés à la radio, etc. J’apporte un électrophone et on écoute du Rameau, et encore du Rameau (c’est son musicien préféré). Ponge, à ce moment-là, est très isolé : mal vu par Aragon en tant qu’ancien communiste non stalinien, tenu en lisière par Paulhan (malgré leur grande proximité), laissé de côté par Sartre, après son essai retentissant sur lui dans « Situations I ». Il est donc encore loin de l’édition de ses œuvres complètes et de la Pléiade, mais le temps fait tout, on le sait. Jusqu’en 1968, idylle. Ensuite, on s’énerve, moi surtout. Raisons apparemment politiques, mais en réalité littéraires (Malherbe, sans doute, mais n’exagérons rien) et métaphysiques (le matérialisme de Lucrèce, pourquoi pas, mais pas sur fond de puritanisme protestant). De façon pénible et cocasse, la rupture se produit apparemment sur Braque (texte critique de Marcelin Pleynet, privilégiant Freud), mais aussi (rebonjour Freud) à cause de mon mariage (sa propre fille est alors à remarier). Il y a, de part et d’autre, des insultes idiotes. A mon avis, à oublier.

J’ai beaucoup aimé et admiré Ponge, et la réciproque aura été vraie. Je ne vais pas citer ici les dédicaces super-élogieuses de ses livres. Les historiens le feront un jour, c’est leur métier.

François Mauriac

Il écrit son « Bloc-Notes » assis sur un petit lit, Mauriac, papier sur ses genoux, à l’écoute. Il est incroyablement insulté à longueur de temps, et il y répond par des fulgurations et des sarcasmes (ressemblance avec Voltaire, après tout). Il est très drôle. Méchant ? Mais non, exact. Sa voix cassée surgit, très jeune, la flèche part, il se fait rire lui-même, il met sa main gauche devant sa bouche. Homosexuel embusqué ? On l’a dit, en me demandant souvent, une lueur dans l’œil, si à mon égard, etc. Faribole. Mauriac était très intelligent et généreux, voilà tout. Fondamentalement bon. Beaucoup d’oreille (Mozart), une sainte horreur de la violence et de sa justification, quelle qu’elle soit. Les sujets abordés, après les manipulations, les mensonges et les hypocrisies de l’actualité ? Proust, encore lui, et puis Pascal, Chateaubriand, Rimbaud. Les écrivains sont étranges : avec Ponge, je suis brusquement contemporain de Démocrite, d’Epicure, de Lautréamont, de Mallarmé. Avec Mauriac, de saint Augustin, des « Pensées », d’« Une saison en enfer ».

Dominique Rolin

Elle est assise à côté de moi, sur ma gauche. Je ne fais attention à rien d’autre. Corps de rêve, seins magnifiques, voix-mélodie, rire de gorge, humour. Elle paraît dix ans de moins (elle a dix ans de moins), elle sort d’un deuil très dur qu’elle décrit dans un de ses meilleurs livres, « le Lit », c’est donc une veuve sombre et joyeuse. Coup de foudre pour moi, légère commotion pour elle (elle manque de tomber dans un escalier). Mon destin est là, aucun doute. Même conviction, fondée, qu’avec Eugénie, sept ans plus tôt. Le surnom d’Eugénie dans ma mythologie personnelle : « l’Ange ». Celui de Dominique, immédiatement : « la Fée ». Tout y est : lumière intérieure, effet d’irradiation, sensualité, peau, bijoux, extraordinaire impression de confort et de repos que donne la beauté indifférente à elle-même (elle ne se trouve pas belle, évidemment). Il ne manque que la baguette magique, mais elle est là, invisible, l’étoile est là. Les citrouilles, autour de la table, ont disparu dans une gélatine de paroles vides. Elle va partir en riant dans un carrosse, mais je la retrouverai.

Julia Kristeva

Ces années d’avant l’explosion de Mai sont étonnantes. Je mène toujours une vie très désordonnée, mais une autre rencontre féminine a lieu, rencontre de fond et coup de foudre. C’est Julia (Kristeva), arrivée de Bulgarie en 1966, avec une bourse d’étudiante en lettres. Elle a 25 ans, elle est remarquablement jolie, elle vient m’interroger, on ne se quitte plus depuis. Elle n’a pas de passeport français, elle est très suspecte, on se marie en août 1967. Elle est toujours là, qui dit mieux ? Attention : il y a Julia Joyaux et Julia Kristeva, Philippe Joyaux et Philippe Sollers. Pas deux, quatre. Et puis cinq, avec David Joyaux, en 1975.

Mai-68

Mai-68, je l’ai sans cesse écrit dans mes romans et ailleurs, a été une libération incroyable. Temps ouvert, espace ouvert, nuits éclatantes, bouleversements à tous les niveaux, rencontres flambantes, grandes marches sans fatigue dans Paris paralysé, déploiement physique. Il était amusant, et salubre, d’employer parfois la langue de bois pour la faire brûler (j’ai ainsi écrit, sur des coins de table, des tas de tracts anonymes). J’ai fait deux ans de chinois (trop tard, et pas suffisant, il faut commencer à 8 ou 9 ans), j’ai traduit des poèmes de l’incroyable tortue Mao et commenté son étonnant « De la contradiction » tout en ayant en tête une traduction nouvelle du « Laozi » et du « Zhuangzi », bref, une ivresse claire qui me tient encore. J’ai ensuite choqué beaucoup d’Américains en disant publiquement que mon souci principal était d’être ainsi décrit par un dictionnaire chinois, pas avant, mettons, 2077 : « Ecrivain européen d’origine française qui, très tôt, s’est intéressé à la Chine ». Je ne me plains donc pas de ma quasi-inexistence sur le marché anglo-saxon ? Non. Pouvez-vous m’expliquer ça ? Je n’arrête pas.

Mao et Jean-Paul II

La folie Mao m’occupe pendant trois ans, le temps de défrayer la chronique : sabotage du Parti français dont, bien entendu, je n’ai jamais été membre. On va jusqu’à Pékin en 1974, sans Lacan, qui, pourtant, avait donné son accord (mais avec Barthes qui s’ennuie beaucoup pendant le voyage). Retour vite transfusé en critique, et départ pour New York.

En somme : première vague, Mao. Deuxième vague, Soljenitsyne et les dissidents russes enfin écoutés. Troisième vague, l’élection surprise de Jean-Paul II, et l’insurrection polonaise. Quatrième vague, chute du mur de Berlin. Pendant tout ce temps, j’écris « Paradis », qui, on me l’accordera, a peu de chose à voir avec « Paludes ». [...]

Alors, après avoir été « maoïste », vous êtes devenu « papiste » ? En effet, et résolument. Si vous permettez, stratégie élémentaire : tout ce que l’adversaire attaque (Mao, le pape), on le défend ; et tout ce qu’il défend (l’ex-URSS et ses métastases), on l’attaque. La Chine n’est plus une colonie de la Russie, et, donc, plus des Etats-Unis ? Il semble. Le pape est mort ? Vive le pape.

Inutile de préciser que je suis, depuis fort longtemps, un défenseur radical des droits de l’homme en Chine, et que je n’ai rien contre l’avortement, le préservatif, l’homosexualité, et autres obsessions du temps. En revanche, le célibat des prêtres me paraît une excellente mesure. Dit autrement : oui au péché, non à la monogamie pieuse.

Alain Robbe-Grillet

Dans les péripéties malheureuses et confuses entre cinéma et littérature, l’échec le plus révélateur est quand même celui de Robbe-Grillet. Au début du « nouveau roman », il écrit contre toute image « la Jalousie », ascèse ennuyeuse mais intéressante. Ensuite, il veut filmer ses fantasmes érotiques, et c’est le kitsch. Une telle bouffée de laideur méritait bien une élection à l’Académie française.

François Mitterrand

Je n’aimais pas Mitterrand, mais il m’intriguait, et, au vu de la médiocrité politique ambiante, ce médiocre sinueux m’intrigue toujours. Je ne l’ai rencontré que deux fois. La première, à sa demande, après la parution de « Femmes », pour un déjeuner à l’Elysée, en compagnie de l’un des meilleurs stratèges d’aujourd’hui, BHL, l’homme qui sait tout de la comédie du pouvoir avant tout le monde. Mon gros roman avait du succès, le président voulait voir l’animal de près. Il a dû m’observer, et, comme je n’ai presque rien dit, sonder mes silences.

Mitterrand brillait, BHL brillait, Attali se taisait, le nez dans son assiette, j’avais tendance à m’endormir.

La deuxième fois est un déjeuner chez Colette et Claude Gallimard, au 17 rue de l’Université. Gallimard ? Le président est un habitué de la librairie du boulevard Raspail, il vient de temps en temps consulter des éditions rares, ou en acheter quelques-unes. Un président littéraire ? Il aime qu’on le croie, même si ses goût restent conventionnels (Chardonne, etc.). Mais on sent que « Gallimard », pour lui, reste un nom prestigieux, sans doute lié à des ambitions de jeunesse (mauvais poèmes, lyrisme petit-bourgeois). Il a sûrement été impressionné par la « NRF », surtout celle de Drieu la Rochelle.

Quoi qu’il en soit, ce deuxième déjeuner est amusant, et c’est lui qui a demandé ma présence. Nous sommes en 1988, il vient d’être confortablement réélu, et il a feuilleté mon roman « le Cœur absolu » qui se passe beaucoup à Venise, dans une atmosphère casanoviste ressuscitée. Le président a l’air content, il fonce sur moi en me disant « voilà le terrible monsieur Sollers », m’entraîne sur un canapé, s’assoit contre moi, me prend le bras gauche et me dit tout à trac : « J’espère que vous faites attention à votre santé. » J’hésite deux secondes avant de comprendre qu’il pense qu’un vrai libertin risque désormais sa vie avec le sida qui rôde. Va-t-il m’offrir des préservatifs ? Non, il me raconte son amour pour Venise et sa découverte de Casanova. Je suis sur le point de lui dire « bienvenue au club », mais comme je suis un amateur solitaire et sans club, je m’abstiens, tout en louant son sens historique.

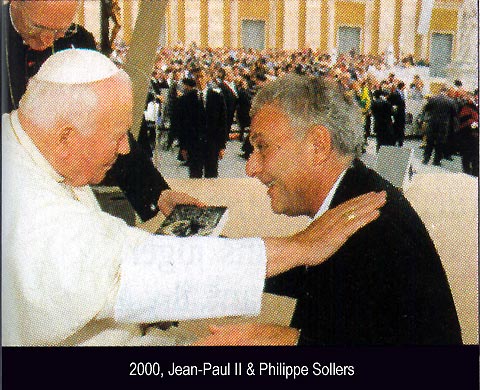

Vatican

Mon livre sur « la Divine Comédie » paraît donc en 2000, et, en octobre, je vais l’offrir à Rome à Jean-Paul II. Il y a des photos : grand scandale dans les sacristies intellectuelles. La remise du livre a lieu, en audience publique, place Saint-Pierre.

Je rappelle au pape que je lui ai déjà envoyé, sept ans auparavant, un livre tournant autour de l’attentat dont il a été l’objet (« le Secret »), et, en effet, il hoche la tête, et là, geste inattendu, il tend le bras et appuie longuement sa main droite sur mon épaule gauche, tout en me regardant droit dans les yeux. Rituel militaire plus qu’étrange, d’autant plus que l’intensité du regard est du genre laser rayon vert. Pas un mot, la main sur l’épaule, silence de vie criant, félicitations pour mon activité de mousquetaire libre, absolution de mes péchés (et Dieu sait). Archivé. Par la suite, envoi d’une lettre très élogieuse sur le bouquin, avec hyper-bénédictions à travers la Mère de Dieu : pour un assassiné-ressuscité, c’est un comble.

Epitaphe

Je ne tiens pas du tout à mourir, mais, s’il le faut physiquement, j’accepte, comme prévu, qu’on enterre mes restes au cimetière d’Ars-en-Ré (Sollers en Ré), à côté du carré des corps non réclamés, des très jeunes pilotes et mitrailleurs australiens et néo-zélandais, tombés là, en 1942 (pendant que les Allemands rasaient nos maisons), c’est-à-dire, pour eux, aux antipodes ;

Simple messe catholique, à l’église Saint-Etienne d’Ars, XIIe siècle, clocher blanc et noir servant autrefois d’amer aux navires, église où mon fils David a été baptisé ;

Sur ma tombe, 1936-20..., cette inscription : Philippe Joyaux Sollers, Vénitien de Bordeaux, écrivain ;

Si un rosier pousse pas trop loin, c’est bien.

Günter Grass

Chacun devrait raconter ses expériences, les écrivains, les poètes, les philosophes, les curés, les curés de l’ombre, les politiques, les banquiers, les policiers, les militaires, les péroreurs révolutionnaires, qu’on voie un peu à travers.

Montre-moi ton enfance et ton adolescence, je te dirai qui tu es.

Je ris, en passant, des révélations de ce médiocre écrivain allemand, Günter Grass, Prix Nobel de littérature, avouant qu’il a été Waffen SS à l’âge de 17 ans, pour échapper à son étouffante famille. Grass, on s’en souvient peut-être, a été la grande conscience social-démocrate de l’après-guerre. Des hypocrites s’indignent de son long silence avant l’aveu de cette « souillure », mais personne ne pose la vraie question : pourquoi Grass a-t-il eu envie de cette incorporation ? Pour échapper à sa famille, vraiment ? Ou plutôt pour ne rien savoir de ses désirs à l’époque ? Lesquels, d’ailleurs ? Expliquez-vous clairement (ou alors lisez l’extraordinaire roman de Jonathan Littell, « Les Bienveillantes », confession d’un officier SS, cherchant à travers un matricide, une fusion incestueuse avec sa sœur via la sodomie passive, une issue impossible hors des massacres de cauchemar). Mon Dieu, mon Dieu, quelle misère : chrétienne, conservatrice, socialiste, fasciste, communiste, social-démocrate, réactionnaire, progressiste, etc. Est-ce qu’on ne pourrait pas s’évader de ces décors d’ensemble ? Grass, dites-moi : à 17 ans, qui aviez-vous envie de baiser ? Et vous, Bourdieu, et vous, l’abbé Pierre ? Et vous, Staline, Mussolini, Franco, Pétain, Hitler ? Et vous, Bush, Ben Laden ? A 7 ans ? Mais tout est déjà joué, bien sûr, merci Freud.

Adhérer aux Waffen SS à 17 ans, c’est comme si moi, au même âge, j’avais eu envie d’être parachutiste ou tortureur français. Peu importe, au fond, le contexte historique : l’inclination, le goût, tout est là. Vous avez, à cet âge, bandé pour ça ? Chacun ses goûts, mais dites-nous franchement pour qui et pour quoi.

Louis Aragon

Aragon, au café La Régence, place du Palais-Royal, me dit : « Tu comprends, petit, l’important est de savoir si on plaît aux femmes. » Je n’aime pas ce tutoiement forcé, et encore moins le mot « petit ». Quant aux femmes, je suis au courant, merci, j’ai, comme dit Casanova, « le suffrage à vue », et ça marche. L’autre formule, moins conventionnelle, et plutôt amusante, consiste, de sa part, à dire que le comble du snobisme est de se déclarer communiste. Bon, pourquoi pas. Après quoi, quelques rencontres, où, immanquablement, il se met à me lire ses poèmes qui, d’ailleurs, n’en finissent pas. Voix déclamatoire, très dix-neuvième siècle, la diction plaintive et forcée que vous entendez déjà dans l’enregistrement d’Apollinaire, « Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant », etc... Aragon est encore très beau, il est debout, il se regarde à travers vous, le miroir envahit la pièce, il vous glace. Il me fait le coup quatre ou cinq fois, rue de la Sourdière, d’abord (petit appartement encombré et obscur, plus modeste que celui, tout aussi encombré, de Breton rue Fontaine), rue de Varenne ensuite (luxe et chauffage, le Parti s’occupe de tout). Je m’ennuie, je suis fragile des tympans, l’admiration tonitruante du poète, dans la pose du grand poète, pour un vers de Henry Bataille, « J’ai marché sur la treille de ta robe », me laisse froid. Je note que le spectateur, épinglé dans son fauteuil, pourrait se lever, sortir, aller prendre un verre ou deux au café du coin, revenir une heure après, sans que l’auteur-acteur ait remarqué son absence. Bon, ça ira comme ça. La goutte d’eau qui fait déborder le vase sera « le pèlerinage au Moulin », là où il se fera enterrer avec Elsa, œuvres et cadavres croisés. Atmosphère de dévotion hyper-bourgeoise et cléricale, des invités, aucun snobisme, la servilité partout.

—oOo—

Rencontres au lance-pierre

Aurais-je souhaité rencontrer Gide autrefois ? Si on m’a lu jusqu’ici, on comprend que non, et pourquoi.

Sartre ? Il semble devenu indifférent à la littérature, qu’il assimilera bientôt à une névrose (« Les Mots »). Il remarque pourtant positivement un de mes premiers livres « Drame ». Vu seulement en 1972, dans les désordres du temps, deux heures dans son studio. Il me parle à toute allure de son « Flaubert », allume des Gitanes mais l’une après l’autre, « avant que le Castor n’arrive », me raccompagne sur le palier et me dit : « Bon, alors on se retrouve dans la rue ? » Flaubert ou la rue ? Les deux, sans doute, mais j’ai aussi autre chose à faire.

Blanchot ? Vu deux fois. Spectral. Coup de foudre d’antipathie immédiate et, je suppose, réciproque. Grande estime antérieure soudain effondrée. Bizarre.

Robbe-Grillet ? Drôle, décidé, sympathique, caustique, mais de plus en plus cinéma et érotisme tocard. Ca ne s’est pas arrangé, et il se fait tard.

Gracq ? Deux ou trois fois, compassé. Et puis une remarque : « Je n’aime pas Mozart. » Bonsoir.

Michaux ? Une seule fois. Coton dans les oreilles. Tristesse des lieux, très en dessous de la mescaline.

Duras ? Conversations marrantes au café. Et puis, elle s’emballe pour Mitterrand, bonsoir.

Claude Simon ? Très chaleureux, guerre d’Espagne, anarchiste buté. Me plaît.

Paulhan ? Le plus intrigant. Chez lui, rue des Arènes. Le seul qui semble penser avant de parler, allusions métaphysiques fréquentes, ironie matoise, signaux zen. Il travaille en écoutant des chansons à la radio. Me prête des livres chinois et « Orthodoxie » de Chesterton. Tout de biais, mais parfois éclairant. Aime « Le Parc », où il voit une mise en scène de la Trinité : bien joué. Très intelligent, œuvre faible. Belle écriture bleue ronde, billes allusifs. Se veut énigmatique, style société secrète, goût du pouvoir.

[...]

Sarraute ? Amitié incompréhensible, douceur, mélancolie, mélodie. J’essaie de lui cacher que je n’aime pas beaucoup ses livres. Elle le devine, mais, étrangement, ne semble pas m’en vouloir.

[...]

Céline ? Une seule fois, au téléphone, peu avant sa mort. « Venez me voir ! » J’aurais dû sauter dans un taxi.

Bataille ? Venant de temps en temps, l’après-midi, dans le petit bureau de « Tel Quel ». S’assoit, parle à peine. Très étrange rencontre avec Breton, au café du coin. Pour moi, grand signe. De tous les personnages rencontrés, c’est lui, et de loin, que j’admire le plus.

Les intellectuels à la question

Les philosophes et les intellectuels sont marrants : il suffit de les mettre à la question littéraire (et surtout poétique) pour observer leur affolement immédiat. Ils en rêvent, ils savent que c’est là que ça se passe dans le temps, ils tournent autour, ils en rajoutent, ils turbinent. Sartre, bien sûr, avec Baudelaire, Mallarmé, Genet ; Foucault avec Blanchot ou Raymond Roussel ; Lacan avec Joyce. Barthes finit du côté de Proust et de Stendhal et laisse croire qu’il va écrire un roman ; Althusser passe à l’autobiographie après avoir assassiné sa femme ; Derrida met les bouchées doubles avec Artaud ; Deleuze multiplie les incursions ; Badiou se veut écrivain (hélas), bref, ça brûle. Aujourd’hui, morne plaine, mais il est vrai que les philosophes et les intellectuels se sont désormais rangés dans le sermon politique et moral.

Le Clézio, Modiano et moi

Le film que se raconte le milieu littéraire français, depuis plus de trente ans, peut d’ailleurs être décrit comme un western classique, sans cesse rejoué, avec, de temps en temps, adjonction de nouveaux acteurs. Il y a un Beau, un Bon, un Vertueux exotique, Le Clézio, et un Méchant, moi. Je m’agite en vain, Le Clézio est souverain et tranquille, il s’éloigne toujours, à la fin, droit sur son cheval, vers le soleil, tandis que je meurs dans un cimetière, la main crispée sur une poignée de dollars que je ne posséderai jamais. Modiano, lui, a un rôle plus trouble : il est à la banque, il avale ses mots, il a eu de grands malheurs dans son enfance, il est très aimé des habitants de cette petite ville culpabilisée de l’Ouest, aimé, mais pas adoré, comme Le Clézio, dont la photo, en posters, occupe les chambres de ces dames. Le Diable, ne l’oubliez pas, c’est moi. Je suis un voleur, un imposteur, un terroriste, un tueur à la gâchette facile, un débauché, un casseur, j’ai des protections haut placées, des hommes et des femmes de main, je sème la peur, je ne crois à rien, j’expierai mes fautes.

Le parrain

Je passe sur les différentes désinformations m’attribuant, de temps en temps, un « pouvoir » exorbitant dans la république des lettres (alors que, sur ce dernier point, je suis plutôt d’un monarchisme endiablé). A en croire une multitude d’articles, je serais un manitou maniant tout, un « parrain », un faiseur d’opinions et de prix (moi qui ne vois jamais aucun juré du cirque), en tout cas un agent d’influence considérable. Rumeur risible, et qui ne demande qu’à se transformer en son contraire. On m’aura même accusé de diriger « Le Monde des Livres », où je publiais, chaque mois, des articles classiques, repris, avec beaucoup d’autres, dans « La Guerre du goût » ou « Eloge de l’infini ». [...] Que mes amis et mes proches ne finissent pas par me détester à cause de toutes les malfaisances et les dommages dont ils sont l’objet à mon sujet est une grâce. Après tout, je dois la mériter.

L’écran et la plume

L’ordinateur est construit pour faire barrage à la main, faire écran à la véritable audition, appauvrir le vocabulaire, donc les sensations, se plier à la fabrication. Le tour de main, lui, a lieu, comme une perfusion à l’envers, le sang d’encre négatif, biliaire ou mélancolique, se transforme en encre-sang positive, en sang bleu. Quelque chose coule, mais reste embrassé. Ca respire.

[...]

Se prendre, ou se reprendre, en main : expressions justes. L’esprit est une main.

Tempête dans un bénitier

Le pape Benoît XVI a bien raison de réinjecter un peu de latin dans la foire catholique. Geste pas du tout « intégriste », comme on se plaît à le dire, mais hommage à tout ce qui s’est écrit et chanté dans cette langue, de saint Augustin à Monteverdi ou à Mozart. Comment voulez-vous comprendre une énorme partie de la bibliothèque et de la discothèque sans savoir que c’est du latin ? Vous écoutez une messe classique sans comprendre les paroles ? « Incarnatus » ne vous dit rien ? « Miserere » et « Gloria » non plus ? « Et in saecula saeculorum » pas davantage ? Dommage.

« Celui qui ne comprend rien, dit Maistre par provocation, comprend mieux que celui qui comprend mal. » Vérification facile, et raison pour laquelle, sans doute, ma jolie petite concierge catholique portugaise me comprend beaucoup mieux que mes connaissances, mes proches et la plupart de mes amis."

Publié à l'origine dans Le Nouvel Observateur

07:00 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : Philippe Sollers, Écrire, Écrivain, Benoît XVI |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook